|

| 부산음식의 대표주자는 누가 뭐라해도 ‘돼지국밥’. 내장 등 뒷고기를 축으로 끓인 대구식 돼지국밥과는 달리 부산은 살코기 중심이면서도 육수는 다양하다. 수정시장 내 ‘거창집’ 돼지국밥은 돼지뽈살을 주재료로 요리해 비교적 맑다. |

|

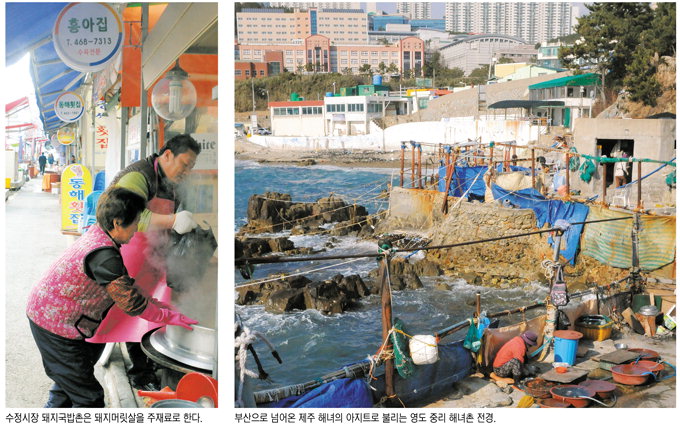

| 수정시장 돼지국밥촌은 돼지머릿살을 주재료로 한다. |

|

| 부산으로 넘어온 제주 해녀의 아지트로 불리는 영도 중리 해녀촌 전경. |

피란민의 팔도국밥 융합 부산식 버전

수정시장·부산역 주변 등 국밥촌 여럿

사골·살코기·머릿고기로 육수 삼분돼

갓 물질한 바다맛 보려면 중리해녀촌

◆돼지국밥 이야기

부산=돼지국밥.

길어질 수밖에 없는 돼지국밥 이야기다.

부산에서는 ‘돼지국밥한테 밀리면 인생 전부가 밀린다’는 속설이 있다. 그래서 국밥 이야기만 나오면 다들 목소리가 억세고 뾰족해진다. 돼지국밥이 대표 ‘식담(食談)’인 탓이다. 부산갈매기 롯데 야구응원단처럼 모두 자기식으로 돼지국밥을 고집·주장·관철한다. 자기 단골집에 대해 누가 가타부타하면 욱한다. 멱살잡이로 이어질 수 있다. 최원준 시인과 박종호 기자, 두 식객은 ‘천지삐까리 돼지국밥론’을 모두 나그네에게 알려준다. ‘밀양’(무안면 동부식육식당)이 한국 돼지국밥의 메카란 말에도 반기를 들었다. 부산이 돼지국밥의 완결판이라고 고집한다.

대구 하면 ‘따로국밥’, 부산하면 당연히 ‘돼지국밥’이다.

대구는 탕·찌개, 부산은 상대적으로 맑은 국류를 선호한다. 부산은 복어도 탕보다는 복국, 김치찌개도 김칫국 스타일을 좋아한다.

‘대구식 육개장’으로 불리는 따로국밥도 사실 대구만의 국밥이 아니다. 6·25전쟁 때 전국 각처에서 몰고온 피란민의 팔도 국밥문화가 한데 어우러지면서 탄생한 것이다. 부산 돼지국밥도 마찬가지. 지금도 그렇지만 부산은 떠나는 항구가 아니고 몰려드는 곳이었다. 뭐든지 부산식으로 녹여낸다.

부산은 한때 제분·피혁·신발·섬유산업의 메카. 60년대 전후 수출 중심 경제개발정책에 따라 엄청난 노동력이 필요했다. 인근 경남 등의 농촌 지역 인구가 대거 유입됐다. 1955년 인구 100만명을 돌파한다.

타향인들의 입맛을 가장 잘 달래줄 음식은 뭘까. 바로 저렴하고 빨리 먹을 수 있는 돼지국밥 한 그릇이었다. 부산 산업화의 제1원동력, 그게 돼지국밥이 아닐까 싶다. 지금까지 창녕, 밀양, 진주, 거창, 합천, 하동 등 떠나온 자기 고향이 상호로 애용되는 것도 그 방증 중 하나다.

부산 돼지국밥을 전국에 널리 알린 두 시인이 있다. 최영철·최원준 시인이다. 둘 다 사투리가 생생한 부산사내다. 최원준 시인이 ‘기면 기고, 아이면 아인’ 부산 기질론을 알려준다.

“외지문화의 이질감과 외부세력의 위해요소를 극복하기 위해 이를 오히려 수용하고 동질화한 것이 부산 정체성의 원형이다. 결국 타지인끼리 부산에서 함께 살아가야 하기 때문이다. 부산은 한번 아이면 절대 아이다. 타협이란 게 좀처럼 없다. 대신 뜻이 맞으면 ‘됐나? 됐다!’로 급속도로 친해진다. 이런 기질이 돼지국밥에 그대로 용해돼 있다.”

최영철 시인은 ‘야성은 빛나다’란 시에서 ‘야성을 연마하려고 돼지국밥을 먹으러 간다/ …중략…/ 홀로 돼지국밥을 먹는 이마에서 야성은 빛나다’라고 했다.

◆ 수정시장 돼지국밥촌에서

부산의 국밥파는 요즘 한창 매스컴을 타는 국제시장과 부평깡통시장의 달달한 군것질거리에는 그다지 혹하지 않는다. 너무 북적대고 관광형으로 변질되고 있어서 그런지도 모른다. 두 식객은 나그네를 산복도로의 애환이 묻어 있고 부산 사투리가 가장 튼실하게 꿈틀대는 수정동 수정시장 돼지국밥집으로 안내했다.

정오 좀 못 미친 시각. 수정시장 돼지국밥촌에 있는 거창집에 첫 손님으로 도착했다.

수정시장은 근처 산복도로 주민들과 오랜 세월 애환을 같이해 온 시장이다. 규모에 비해 횟집과 돼지국밥집이 많은 것이 특징이다. 횟집과 더불어 수정시장의 또 하나 자랑거리가 바로 돼지뽈수육집이다. 수정시장 돼지국밥은 특이하게 삼겹살 대신 머릿살로 국밥을 만든다. 대구의 봉덕시장 돼지국밥과 비슷하다. 시장 안에 20여 업소가 밀집해 있다.

손질과정에 나온 돼지머리 뼈가 포대에 가득 들어찬다. 쇠꼬챙이에 걸려 있는 돼지 대가리. 부산에서만은 그 광경이 조금도 슬프지 않다. 이미 운명을 다한 돼지와 매일 목숨을 걸어야 하는 민초의 팍팍한 운명이 동기감응한 탓이리라. 손님들의 억센 부산 사투리도 국밥의 주요 양념이다. 사투리는 마지막 고명이다. ‘여기로’가 아니고 ‘욜로’란 사투리를 사용해야 제격.

최원준 시인은 부산 식재료의 역사에 해박하다. 박종호 기자는 식당 족보에 일가견있다.

‘대구식 돼지국밥’은 특이하게 내장이 선호되지만, 부산은 내장을 그다지 즐기지 않는다.

부산 돼지국밥은 주재료에 따라 크게 사골·살코기·머릿고기 베이스 국밥으로 삼분된다. 사골로 육수를 뽑는 건 설렁탕처럼 뽀얗다. 이걸 부산에서는 ‘밀양식’ 돼지국밥이라 한다. 가장 흔한 스타일인데 서면 롯데호텔 뒤편 ‘송정돼지국밥’ 등이 유명하다.

머릿고기로 육수를 빼는 곳도 있는데 국물이 밀양식보다 맑다. 부산 돼지국밥집 중에서 사업자등록을 낸 최초의 국밥집으로 불렸던 중구 중앙동의 ‘하동집’이 맏형격인데 안타깝게도 2~3년전 명맥이 끊어졌다. 많은 문화계 인사가 여길 들락거렸다. 1910년 부산항 사진이 벽에 어둑하게 걸려 있었다. 현재 부산 국밥집 중에서 가장 오래된 업소로 불리는 부산역 앞 ‘평산옥’은 밥 대신 소면을 말아준다. 언뜻 일본 돈코츠라멘에 제주국수(중면)를 섞어놓은 것 같다.

박 기자는 부산에서 가장 맑은 돼지국밥 중 하나인 ‘신창국밥’을 소개했다. 69년 최정은 할매(77)가 차렸다가 90년 토성동으로 이전했다. 토성동에는 현재 모두 6개 업소가 산재해 있다.

부산에는 서면, 사상터미널 앞, 평화시장, 부산역 주변, 수정시장 등에 돼지국밥촌이 여럿 형성돼 있다. 대구에 막창·곱창촌이 군집 형태로 흩어져 있는 것과 비슷한 꼴이다.

51년 오픈한 연제구 연산동의 ‘경주박가국밥’, 남구 대연동의 ‘쌍둥이돼지국밥’, 허영만의 만화 식객에 등장한 동구 범일동 국밥집 ‘마산식당’, 유자청 소스가 돋보이는 동래시장의 ‘재민국밥’, 구포시장 근처 ‘덕천고가’ 등이 주목을 받는다.

수영구 민락동의 ‘자매돼지국밥’은 모르긴 해도 부산에서 가장 간이 센 국밥일 것 같다. 처녀 때 부산으로 올라온 전남 고흥 출신 박영숙씨(60)는 전라도와 부산 절충식 국밥을 냈고 고명으로 된장·고춧가루·후추·통깨를 올려준다. 강서구 신호동 ‘수복가마솥돼지국밥’은 ‘옻돼지국밥’으로 알려져 있다.

◆ 부산국밥 전국화

부산에선 분식점만큼이나 흔한 돼지국밥집이지만 유독 서울만 가면 박살이 났다. 하지만 그 불문율을 깬 식당이 있다. 바로 서울 강남 한복판에 문을 연 돼지국밥집 ‘용두산’이다. 부산 출신의 이중환씨가 50년된 돼지국밥 가게에서 잔일을 거들며 비법을 익혀 2002년 서울 강남구 대치동에 국밥집을 차렸다.

‘돈수백’은 서울 토박이가 차린 돼지국밥 전문점. 4년간 서울과 부산을 오가며 비법을 익혔다. 가게 이름을 ‘돼지국밥 먹고 백 살까지 살라’는 뜻의 ‘돈수백(豚壽百)’으로 지었다. 자극적인 육수와 젓갈, 부추 무침은 서울 사람들의 입맛에 맞게 담백하게 바꿨다.

◆ 영도구 동삼동 중리 해녀촌

일반 관광객은 알기 힘든 숨어 있는 부산의 명물 먹거리는 뭘까.

박 기자와 헤어진 최 시인이 나그네의 그런 맘을 알아챘는지 큰 맘을 먹는다. 오후 일정을 전면 취소하고 밤늦게까지 나그네를 안내하겠단다. 식객다운 살가움과 배려가 아닐 수 없다. 그가 가장 부산스럽다는 해녀촌으로 데려가주었다. 영도구 동삼동 중리에 있는 해녀촌이었다.

영도는 214.8m 영도다리로 연결돼 있다. 섬이 아니라 사실 육지다. 젊은 시절 나그네도 군대 가기 전 친구와 함께 그 다리를 건너 태종대 자갈해변에 전을 깐 적이 있다. 해삼·멍게를 안주로 부산의 대표 소주인 ‘대선’(현재 C1소주)을 마시고 바다를 향해 노래를 한 적이 있다. 그때만 해도 바닷가 해녀가 모두 부산 출신인 줄 알았다. 그런데 아니었다. 광복 직후 부산 쪽으로 건너와 정착을 했다.

최 시인이 부산 해안 해녀촌 지도를 상세하게 그려준다. 기장부터 남쪽으로 내려온다. 칠암, 이동, 동백, 대변, 연화리, 송정, 해운대, 민락동, 광안리, 용호동, 태종대, 영도 중리, 영도 이송도, 송도, 다대포, 가덕도, 세바지…. 부산의 주요 어촌마다 해녀계가 포진해 있었다. 해녀 중의 해녀. 가장 기질이 드센 할매가 모여 있는 아지트가 바로 중리 해녀촌이다.

최 시인은 “바람이 많이 불면 불어서 좋고 비가 오면 와서 좋은 데가 동삼동 중리 해녀촌”이라고 말했다. 최근 쿡방의 스타인 백종원이 방문해 ‘해녀우니(성게알)김밥’을 먹고 가기도 했다. 근처에 ‘부산의 산토리니(그리스의 섬)’로 불리는 봉래산 영선동 흰여울마을길이 1㎞ 좋은 조망을 보여준다. 해녀가 많았을 때는 30명이 넘었지만 지금은 20여명이 진을 치고 있다. 작업 영역은 정해져 있다. 바다에서 해삼, 멍게, 성게, 군소, 소라 등을 갖고 나와 술을 마시게 장만해주는 ‘물질 해녀’가 있는가 하면 근처에 포장을 쳐놓고 그걸 파는 ‘술집 해녀’도 있다. 서로 영역을 목숨처럼 지킨다. 넘으면 전쟁이다.

현재 중리 해안에는 술파는 큼지막한 비닐천막집이 3곳 있다. 최 시인은 3번째 ‘영애 어멍’의 30여년 단골이다. 해녀는 물질을 해서 오전 11시쯤 그날 잡은 걸 갖고 올라온다. 자기 좌판에 와서 초장, 고추, 각종 채소 등을 장만해 술집에 넘겨준다. 그럼 술집 할매가 통영다찌처럼 플라스틱 양동이에 술을 담아 갖고 온다. 이 해녀촌 최고령은 올해 87세의 담치할매.

이날 최 시인은 돌멍게로 술잔을 만들어 거기에 술을 부어준다. 그가 술안주로 ‘양장구(말똥성게)’를 시켰다. 2월이면 부산의 봄을 알리는 게 양장구다. 하절기엔 보라성게가 주종을 이룬다.

다시마보다 더 두껍고 곰보처럼 생긴 해초인 ‘곰피’, 파도소리와 해녀들의 욕 같은 대화를 벗삼아 취기는 더 깊어져갔다.

글·사진=이춘호기자 leekh@yeongnam.com

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in

/home/yeongnam/public_html/mobile/view.php on line

399

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상뉴스] 2024 송해공원 달성 걷기대회 대성황…달성 관광지 곳곳 걸으며 이야기꽃 '활짝'](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240428001649427_1.jpg)

![[제보영상]대구 도로 한복판서 '싸움'…40대 남성이 70대 노인 폭행한 장면 SNS 공개돼 논란](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240425001520457_1.jpg)