풍류란 산수 빼어난 곳에서 노래·춤을 통해 하늘의 뜻을 구하는 행위

풍류의 원형 '굿'은 작두타기 등 풀이과정을 거쳐 집단의 공감 얻어내

'끼=몸을 잘 쓰는 능력'…엔터테인먼트에 메시지를 담으면 '끼' 발현

|

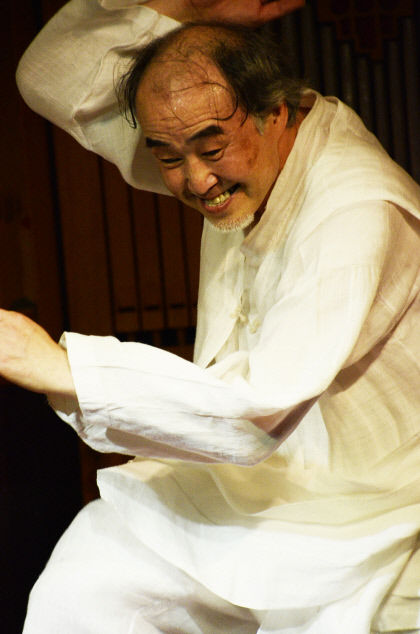

| 신기가 있어 풀이를 잘하는데 이를 잘 설명하고 공감을 얻어낼 줄 아는 놀이의 끼도 있어야 용한 무당이다. 강신무니 세습무니 하지만 둘 다 하면 좋은 거다. 이것이 문제해결의 능력이다. 청홍 처용의 옷을 입고 '작두' 공연 중인 조성진. |

부산 중앙동 원도심에는 '백년어'라는 고풍스러운 이름의 인문학 카페가 있다. 인문학에 대한 김수우 시인의 애착과 고투로 운영되는 도심인문학학교다. 시인과의 인연으로 부산에 갈 때면 가끔 커피를 마시러 간다. 한번은 환담 중에 화랑과 방탄소년단을 연결 짓는 상상을 전개하면서 그 연결 개념으로 풍류를 이야기했는데, 바로 그 주제로 강연을 해달라 했다. 이 주제는 그렇게 도심 한 골목 카페에서 시작되고 양육되었다.

|

화랑은 풍류도를 수행하는 낭도라 한다. 그러면 풍류도란 무엇인가? 다음은 최치원의 난랑비서의 한 문장이다. '國有玄妙之道 曰風流 設敎之源 實乃包含三敎 接化群生'

우리나라에는 헤아릴 수 없이 미묘한 도가 있는데, 그것을 풍류라 한다. 그 가르침의 바탕에는 유불선의 가르침이 모두 담겨있으며, 한마디로 생명이 있는 모든 것들과 더불어 변화하며 살아가는 길이다.

◆홍익인간

홍익인간에서도 한 걸음 더 나아간 멋진 이념이다. 화랑이라는 제도는 풍류라고 하는 이 멋진 이념에 기대고 있다. '서로 도의를 닦고, 노래와 음악을 즐기며, 산수 좋은 곳을 찾아 노닌다.' 화랑의 커리큘럼이다. 무위도식하는 한량의 무리를 만들 생각이었나? 풍류가 먹고 마시고 노는 것이라는 오해가 여기서 비롯된 것일 수도 있겠다. 화랑이 이런 식의 인재양성 시스템이라면 그 모델은 누구일까? 아마도 환웅이 아니었을까?

시인 김지하는 환웅이 내려왔다는 신시(神市)를 거룩한 시장이라고 푼다. 모든 생산물은 하늘로부터 왔으니 필요에 따라 나누어야 한다는 이상적인 물물교환 시장이다. 이 거룩하고 이상적인 교환방식을 주도한 인물이 환웅이라는 해석이다.

나는 한 걸음 더 나아가 환웅이 노래와 춤에 빼어났으리라 상상해 본다. 그런 공감을 끌어내는 능력으로 제사장 역할을 맡게 되고, 하늘의 뜻을 풀이해 주는 입이 되었을 것이다. 당시의 지도자 역시 민생이 먼저였을 터이니 말이다.

|

| 천하 태평스럽게 풀밭에 누워 하늘을 보는 조성진. |

풍류는 곧 우리의 먹고사는 문제를 하늘과 연결해 주는 길이었다. 산수가 빼어난 좋은 곳에서 노래와 춤으로 하늘의 뜻을 구하는 것. 그것이 풍류고 굿의 원형이다. 그리고 풍류는 그때의 민주주의다. 모두가 노래와 춤에 참여하여 하늘의 뜻을 구하는 거다. 그리고 그 결과에 승복한다. 어디서 들어본 이야기 같지 않은가? 화백이다. 노래와 춤을 통한 놀이판은 참여를 가능하게 하고, 여기에 이야기가 결합하면 공감의 장이 형성된다. 화백이 만장일치를 지향했다는 것은 나라의 일을 논의하는 과정이 이런 풍류의 장에서 이루어졌다는 말일 것이다. 풍류가 정신이라면 굿은 그 정신에 입각한 문제해결 방식이며, 화랑은 이를 익히고 실천하는 인재양성 시스템이다.

◆풀이와 놀이의 이중주

굿은 일면 종교적인 행위로 보인다. 그것은 굿이 신화적인 사고를 하는 고대의 산물이기 때문이다. 굿의 본질은 공동체가 당면한 문제를 해결하는 방식이라는 것이다. 문제는 풀어야 한다. 그래서 굿에는 풀이가 중요하다. 풀이는 종교적인 언어로는 하늘의 뜻이고 계시이며 신탁일 수 있으나 세속적인 언어로는 해결책(solution)이거나 통찰이고 아이디어다. 고대에는 무당 곧 샤먼이 그 풀이의 중개자가 되지만 오늘날 국가 단위에서는 지도자가 제시하는 정책일 수도 있고, 전문가의 의견이거나 예술가의 상상력일 수도 있다. 그러나 굿은 혼자 하는 일이 아니기 때문에 그 풀이는 그 문제를 해결하기 원하는 집단에 공유되고 검토되는 과정을 거쳐야 한다. 굿에서는 이 과정을 '놀이'라 한다. 무당은 노래와 춤 또는 작두타기와 같은 묘기를 통해 모두가 그 풀이에 귀 기울이게 하고 공감을 얻어낸다.

대통령은 자신의 정책을 알리기 위해 상징적인 행위를 하고 미디어를 통해 공감을 얻어내려고 한다. 예술가는 자신의 상상력을 밖으로 꺼내 보이려고 다양한 표현 수단을 동원한다. 이렇게 보이지 않는 무엇으로부터 해결책을 끌어내는 것을 풀이라 하고 이것을 다른 이들과 공유하여 그 문제해결에 참여하도록 이끄는 방식 즉 놀이의 길을 찾아내는 것이 굿의 원리다. 풀이가 의미를 추구한다면, 놀이는 '재미'를 추구한다. 인간은 이 둘을 모두 원한다. 이것이 굿이 갖는 인간 이해다. 그리고 의미도 있고 재미도 있을 때 우리는 이런 추임새를 넣는다.

좋다!

좋다가 바로 한국인의 미의식이다. 한류가 서구사회를 파고드는 근본적인 까닭이 여기에 있다. 저들은 하늘에 속한 것과 땅에 속한 것, 보이는 것과 보이지 않는 것, 의미와 재미, 마음과 몸을 하나가 아닌 둘로 보는 문화에서 살아왔지만 우리는 이 둘이 하나일 때 그것을 아름다운 것으로 보는 풍류의 문화 곧 굿을 가지고 있기 때문이다.

|

| 한국인이 문제해결에 능하다는 건 한국인이 용하다는 말이다. 그리고 용하다는 영어의 'creative'에 대응하는 우리말이다. 그렇게 용하게 해낸 일을 보고 우리는 '좋다'고 말하며 그에게는 '멋있다'고 칭찬한다. 그게 풍류의 삶이다. 얼씨구, 신기 가득하고 풍류 작작한 조성진의 몸짓. |

◆의미도 있고 재미도 있다

한국의 드라마는 그렇게 해서 공감을 얻어냈다. 심각한 이면엔 해학이라 부르는 웃음이 있다. 지지리 못살아도 똥구멍이 찢어지게 가난해도 '지랄이다!'하고 깔깔댄다. 말똥 밭에 굴러도 이승이 좋다는 말에는 생에 대한 애착이 보인다. 거룩한 척하는 것들을 그냥 못 봐준다. 땅으로 끌어내린다. 양반이든 부자든 선비든 중놈이든 이 굿판에 들어오면 바보가 되기 십상이다. 굿이나 보고 떡이나 먹는다고 한다. 웬만해선 심각한 판에 바로 끼어들지 않는다. 멀리서 낄낄대다가도 수틀리면 개입하고 흥이 나면 같이 논다. 그리고 굿판엔 떡이 중요하다는 말이기도 하다. 떡은 재미다.

BTS의 전략은 메시지가 있는 엔터테인먼트다. 세계관이라는 말로 그 특징을 말하기도 한다. 권위가 통하지 않는 시대에 아무리 훌륭한 말씀도 지금의 MZ세대에겐 쉽게 공감을 얻지 못한다. 근데 BTS는 춤으로 말한다. 패션으로 말하고 영상미와 일상의 이미지로 친구가 된다. 풍류다.

'블랙핑크는 자신감이 쩐다!' 해외 비평가들의 말이다. 풀이를 가진 자들에게 쫄지 않는다. 그들의 태도는 늘 이렇게 말하는 것처럼 보인다.

"니들 나만큼 멋있어?"

멋은 '절묘함'이다. 절묘는 그때그때 수를 찾아내는 것이다. 의미에 묶여있거나 재미에 퐁당 빠져있지 않는 줄 위의 광대와도 같이. 그것이 멋이든 맛이든 굿이든 풍류의 세계다.

◆한국인은 용하다

한국인은 문제해결 능력이 뛰어나다는 말을 한다. 노자는 일을 하는 데는 능해야 한다고 말한다. 능력을 갖춘다는 것은 그냥 되는 것은 아닐 것이다. 혹자는 산전수전 공중전을 말하고, 눈물 젖은 빵을 말하기도 한다. 모두 일리가 있다. 그러나 한국인의 특성으로 문제해결 능력이 거론되는 것을 보면 그것은 그 지역의 문화적 특성과 연관이 있다고 봐야 한다.

능력이 출중한 무당을 '용하다'고 한다. 이는 기대치 않았는데 무언가를 해낸다는 뜻의 평가거나 칭찬이다. 어린아이가 뛰어난 면을 보이면 용하다 한다. 한편 기대할 만한 사람이 그 일을 해내면 '장하다'고 한다. 장군이 싸움에 승리하거나 법대생이 사법고시에 붙으면 장한 것이 된다. 그러니 무당을 용하다 하는 것은 무당을 깔보는 생각이 담겨있는 것이다. 춤이나 추고 잡스러운 묘기를 하는 것들이 무언가를 잘 맞히기도 한다는 거다.

무당은 '신기'가 있다고들 한다. 신기란 보이지 않는 것에 대한 예민함이다. 귀신이라 하는 것도 보이지 않지만 우리에게 영향력을 끼치는 무엇에 이름을 붙인 것인데 이를 잘 다룬다고 하는 것은 그것을 느낌으로 인식하고 동화할 줄 안다는 거다. 그러니까 신기라는 것은 누구에게나 조금씩은 있는 능력이다. 신기는 앞서 말한 풀이를 할 수 있는 능력이다. 쉽게 말하면 아이디어가 넘치는 거다. 그런데 이 아이디어를 다른 사람들과 그러니까 사회적으로 공유할 수 없으면 그 일을 성취할 수 있는 기회를 얻지 못하게 된다. 주변에 자신의 아이디어를 알리고 설득하여 참여를 이끌어 내는 능력, 이것은 놀이의 능력이고 엔터테인먼트의 영역이다. 그리고 그것을 잘하면 끼가 있다고 한다. 끼는 몸을 잘 쓰는 능력이다.

신기가 있어 풀이를 잘하는데 이를 잘 설명하고 공감을 얻어낼 줄 아는 놀이의 끼도 있어야 용한 무당이다. 강신무니 세습무니 하지만 둘 다 하면 좋은 거다. 이것이 문제해결의 능력이다. 뜻이 있는 사람이 세상에 그 뜻을 펼치거나 깨달은 이가 그 도를 전하는 일 또는 지식인이 아는 것을 가르치거나 예술가가 자신의 영감을 표현하고 전시하는 일은 문제해결의 과정이며 장한 것이다. 그러나 이제는 몸의 시대다. 신기보다는 공감의 능력인 끼가 대세다. 놀이의 능력 곧 엔터테인먼트에 뜻을 담을 수 있다면, 그것이 이 시대의 문제해결 방식이며 용한 것이다.

한국인이 문제해결에 능하다는 건 한국인이 용하다는 말이다. 그리고 용하다는 영어의 'creative'에 대응하는 우리말이다. 그렇게 용하게 해낸 일을 보고 우리는 '좋다'고 말하며 그에게는 '멋있다'고 칭찬한다. 그게 풍류의 삶이다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[말로하자] 기초의원에게 기초의원이 꼭 필요한지 물어봤습니다.](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202508/news-a.v1.20250814.7bacb67086fe492eb7a7b61185f8db19_T1.jpg)