[제12회 경북 해양수산 활성화 심포지엄 <상>] 해양바이오산업의 중장기 정책전략과 도전과제

|

116년 전에 만들어진 수산관계법령

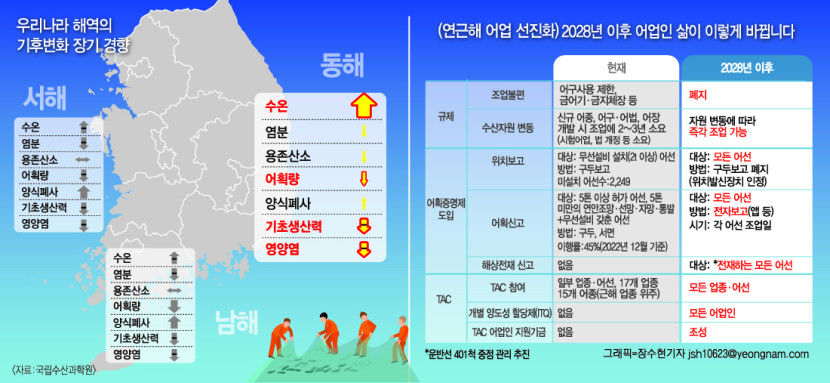

1500여 규제 2027년 이후 절반 폐지

2028년까지 全어선 TAC제도 도입

|

| 임태훈 해수부 어업정책과장 |

연근해 어업 선진화 추진방향

(임태훈 해수부 어업정책과장)

우리나라 어업은 116년 전에 만들어진 수산관계법령을 바탕으로 그동안 복잡하고 다양한 규제 밑에서 관리됐다.

그 결과 어업 생산성은 하락하고 자원남획이 이어지면서 어업 현장의 비효율성과 갈등이 심화했다.

이에 정부는 시장 친화형 방식으로 어업 제도의 틀을 전환해 규제를 간소화하고 국제 수준의 어업관리 시스템을 도입할 계획이다.

이번 대책은 수산물의 정확한 어획 위치 등을 국민에게 제공해 원전 오염수 방류로 인한 불안감을 해소하기 위해서다.

구체적으로 어업인의 편의와 조업 효율성을 높이기 위해 기존의 복잡하고 다양한 1천500여 건의 규제를 2027년 이후 절반 가까이 폐지할 예정이다.

그리고 어획량(TAC, Total Allowable Catch) 중심의 시장 친화형 어업관리 기반을 구축해 2028년까지 모든 어선에 대한 TAC 제도의 전면 도입을 계획 중이다. 이를 통해 자원량이 회복되면서 장기적으로 어업 생산성이 향상될 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 국제어업관리방식에 부합하는 관리·감독(모니터링) 체계도 구축할 계획이다. 그리고 국내외 불법 수산물의 유입을 사전에 차단하기 위해 '한국형 어획증명제도' 도입을 준비하고 있다.

이 제도는 연근해 어업인이 조업 위치와 어획·양륙 실적 보고를 마친 적법한 어획물에 대해서만 어획 확인서를 발급하며, 유통 시 제출을 의무화시킬 예정이다.

또 수입 수산물에 대해서도 어획증명서 제출을 의무화해 불법 수산물의 국내시장 유통을 사전에 차단할 수 있을 것으로 본다.

이를 통해 건전한 수산물 유통환경을 조성하고 소비자가 수산물의 생산정보를 확인할 수 있는 체계를 구축하여 안심하고 소비할 수 있도록 할 방침이다.

정부는 어업 선진화를 통해 낡고 경직된 규제 위주의 어업관리체계를 국제 수준에 맞춰 효율적으로 전환시킬 계획이다.

이를 통해 행정관리 비용을 대폭 절감하면서 국제 통상협상 과정에서도 이번 대책이 긍정 요소로 작용해 우리 수산물 수출이 증가할 것으로 전망된다.

우리나라 표층수온 55년간 1.36℃ ↑

지구평균의 2.5배…동해 상승 두드러져

연근해 어획 현재 93만t 수준으로 감소

|

| 강수경 국립수산과학원 과장 |

기후변화와 수산자원 변동 및 관리

(강수경 국립수산과학원 과장)

수온 상승에 따라 바다의 생태계가 재편되고 있다.

대부분 해역에서 잠재적인 총 동물(어류나 무척추동물 포함) 생물량은 감소할 것으로 예측된다.

IPCC(기후변화에 관한 정부 간 패널) 보고서(2019년)에는 기후변화로 많은 어류 종들이 수온이 낮은 극 지역으로 이동한 것으로 나타났다.

또 기후변화로 인해 해양 종의 분포범위와 해양 플랑크톤에 의한 생산력 변화에 따른 어류 군집의 크기도 변화하고 있다.

우리나라의 표층 수온은 최근 55년(1968~2022)간 약 1.36℃ 상승했으며, 이는 같은 기간의 전 지구 평균 표층 수온 상승(0.52℃)보다 약 2.5배로 높은 수준이다.

해역별 연평균 표층 수온 상승률은 동해, 서해, 남해의 순으로 나타났다. 즉 동해의 수온 상승이 가장 두드러진다.

수온의 상승과 함께 표층 주변의 해양 성층 현상은 지속해서 강화되는 경향을 보인다.

표층 영양염, 산소 농도 및 pH의 감소 등 화학적 변화와 함께 표층 기초생산력, 식물플랑크톤 크기의 소형화 등 생물학적 변화도 동시에 나타나고 있다.

연근해어업 생산량도 변화하고 있다. 2000년 이후 어획노력량은 큰 변동이 없었지만, 어획 수준은 현재 93만t 수준으로 감소했다.

어획량의 장기 변동을 살펴보면, 고등어, 멸치 등 표층·난류성 어종의 어획량은 증가했으나 명태, 도루묵 등 한류성 어종과 강달이류, 병어류와 같은 저서성 어종의 어획량은 장기적으로 감소 경향을 보인다. 또한 보라 문어, 제비활치, 백미돔, 날새기, 양쥐돔 등 우리에게 생소했던 열대성 어류의 출현이 증가했으며, 방어의 동해 유입 증가와 참다랑어의 가입량 증가 등이 관찰된다.

기후변화에 따라 수산자원의 양과 분포가 변한다고 해도 지속적인 자원의 이용을 위해서는 종합적이고 체계적인 관리가 동반되어야 한다.

우리 바다의 수산자원 관리는 다양한 어장 환경을 가지는 한반도 주변 해역의 해역 특성별 어류 군집, 먹이사슬 등 생태계 전반에 대한 광범위한 정보의 확보를 통해 생태계 기반의 적절한 관리 수단의 개발로부터 시작되어야 할 것으로 보인다.

이를 통해 기후변화에 따른 수산자원의 변화 등 인간의 능력으로 조절하기 어려운 부분들도 조금씩 줄여나갈 수 있을 것이다.

2100년 해수면 동해 99·서해 65㎝ ↑

해양산성화도 지구평균의 2배 높아

근해→연안 해역별 어장 정량적 변동

|

| 이경훈국립부경대 교수 |

수산분야 기후변화 대응기술 개발

(이경훈 국립부경대 교수)

2014년에 발간된 제5차 IPCC 보고서는 해양기후 변화로 인한 위협 상황으로 해수온 상승, 해수면 상승 및 해양산성화를 꼽고 있다.

이 보고서에는 1880년부터 2012년까지 133년간 지구의 기온은 연평균 0.85℃ 상승하였고 해수 온도도 10년마다 0.09∼0.13℃ 상승하고 있다.

해수면 상승률 역시 1901∼1990년은 연평균 1.4㎜이었으나, 1970∼2015년은 2.1㎜, 2005∼2015년은 3.6㎜로 가속화되는 추세다.

우리나라는 해수온 및 해수면 상승, 해양산성화 등 해양기후 변화 현상이 지구 전체 평균치 이상으로 진행 중이다. 해수온의 경우 최근 50년(1968∼2017)간 약 1.23℃ 상승하여 세계 평균 해수온 상승률인 0.48℃보다 약 2.5배 높고, 해수면의 경우 같은 기간 연평균 상승률은 2.9㎜로 지구 평균인 2.0㎜보다 높았다.

이런 추세로 인해 2100년 표층 해수 온도는 2017년 대비 4∼5℃, 해수면의 경우 서해안은 65㎝, 쿠로시오 난류의 영향을 받는 동해의 경우 99㎝까지 상승할 것으로 전망되고 있으며, 해양산성화 역시 동해 표층을 기준으로 지구 해양 전체 평균의 약 2배 이상 높을 것으로 전망되고 있다.

우리나라 연근해 어획량 변동의 대표적 원인으로 과도한 어획, 조업 어장 축소, 어업 간 조업 경쟁 심화, 미성어의 어획 증가 다음으로 온난화 등 해양환경 변화 등이 있다.

1990년에 10만 척에 달하던 어선 수는 2015년 6만7천여 척으로 감소했으나, 마력수는 오히려 많이 증가해 동기간 척당 마력수는 54.7마력에서 209.4마력으로 4배나 늘었다. 또 한·일, 한·중 어업협정 등 대외적 요인과 유류비 증가 등 어업 비용의 상승으로 어장면적은 축소되었다.

어장 위치는 근해에서 연안 쪽으로 이동하여 우리나라 조업 어장은 1990년대 초에는 86만4천336㎢였으나 2012년에는 66만9천860㎢로 23%가 감소했다.

이에 따라 근해어업은 연안으로 이동해 조업을 하는 경향이 있고 연안어업도 어획 성능 향상에 따라 근해까지 어장을 확장하고 있다.

제한된 해역에서의 어업경쟁이 치열해지면서 성어는 물론 크기가 작은 치어와 미성어 등이 어획되어 자원량 감소로 이어지고 있다.

따라서 해역별 어장의 정량적 변동 양상을 수산현장에 종사하는 어업인들에게 기후변화에 따른 맞춤형 정보를 제공하고 이에 대응하는 경쟁력 있는 어업기술을 공유하는 것이 최근의 당면과제라고 판단된다.

정리=남두백기자 dbnam@yeongnam.com

남두백

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)