“모두가 침묵했던 시월항쟁의 진실 처음 알린 이목우에 감동”

|

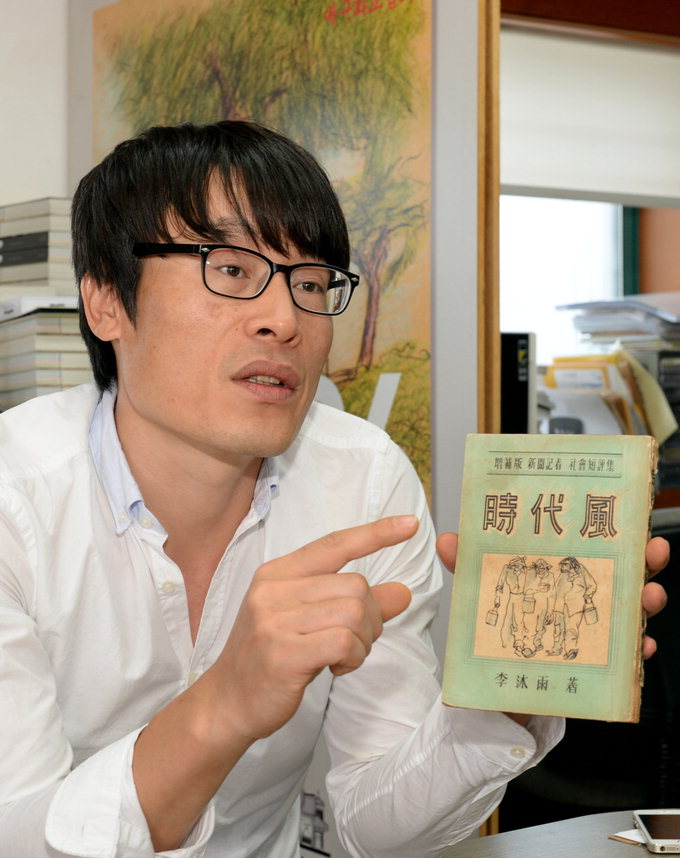

| 권상구 시간과공간연구소 이사가 6·25전쟁 당시 투철한 기자정신을 보여준 영남일보 이목우 기자의 저작물인 ‘시대풍’을 영남일보에 기증했다. 1952년 영남일보 편집국이 발간한 이 책은 발간 1년 만에 재판을 찍었다. 지금은 희귀자료로 경매로 거래되고 있다. 손동욱기자 dingdong@yeongnam.com |

남다른 DNA를 지닌 참언론인

대구 도시 형성에 지대한 영향

영남일보 1952년 출간 ‘시대풍’

지면에 소개 못한 내용들 가득

당시 대구의 모습 상세히 전달

“이목우 기자는 투철한 기자정신과 휴머니즘, 거기에 탁월한 문장력까지 갖춘 시대의 선각자였습니다. 그가 남긴 글과 행적이 영남일보는 물론 대구 전체로 보아서도 큰 의미를 가진다고 할 수 있습니다.”

권상구 시간과공간연구소 이사가 1950년대 영남일보에 근무한 이목우 기자에 대해 내린 평가다. 6·25전쟁과 피란으로 혼란이 극에 달한 대구에서 치열한 기자의식을 가지고 시대의 아픔을 외면하지 않은 ‘참 언론인’이었다는 것이다.

권 이사는 영남일보가 올해 창간 70주년을 맞아 진행한 ‘사람을 찾습니다’ 이벤트에 참여해 이 같은 사실을 털어놨다. 영남일보와 관계된 물건이나 기억 등을 찾는 이 이벤트에서 권 이사는 이목우 기자가 쓴 1950년대 희귀출판물인 ‘시대풍’을 기증했다.

“시대풍을 통해서 1950년대 대구의 옛 모습을 상세하게 확인할 수 있습니다. 또 이목우라는 기자가 느꼈던 암울한 시대 및 지식인의 고민에 대해서도 알 수 있었어요.”

단행본 시대풍은 이 기자가 지면에서 미처 소개하지 못한 내용을 일목요연하게 정리한 120쪽 분량의 책이다. 영남일보 출판국에서 발행했으며, 한 권에 300환이다. 1952년 2월28일 초판을 발간했으며, 이듬해에는 재판 인쇄에 들어갔다. 전쟁 중이라는 시대상황을 고려하면 이례적 성과였다. 그러나 정작 권 이사가 평가하는 시대풍의 참된 진가는 다른 곳에 있었다.

“요즘 저의 관심은 온통 ‘시월항쟁’에 쏠려 있습니다. 대구 역사에서 가장 비극적이고 안타까운 이 사건을 연구하던 중 이목우 기자를 알게 됐습니다.”

시월항쟁은 1946년 10월1일 대구에서 발생한 대규모 민중시위였다. 미군정의 식량 정책에 항의하던 시민에게 경찰이 총격을 가하면서 무장항쟁으로 발전했다. 전국으로 확산된 시월항쟁은 최초의 민중항쟁적 사건으로, 확인되지 않았지만 경북전역에서 77만여명이 시위에 참여해 공무원 63명과 일반인 73명 등 총 136명이 사망하고 수천명이 체포됐다.

“엄청난 사상자를 냈음에도 불구하고, 시월항쟁에 대한 대구·경북의 공식기록은 거의 전무합니다. 모든 언론과 지식인들이 참혹한 현실에 침묵했던 탓이지요. 이 안타까운 상황을 깨고 가장 먼저 진실을 보도한 사람이 바로 이목우 기자였습니다.”

이 기자는 1963년 진보성향 잡지인 ‘사상계’ 11월호에 ‘대구 10·1 폭동사건’이라는 제목의 글을 기고했다. 정권의 서슬에 눌려 실어증에 걸린 대구 지식인 사회의 침묵을 깨트린 첫 신호탄이었다. 이후 시월항쟁 관련 글은 매일신문의 최석채 주필이 자신의 취재수첩을 뒤져서 칼럼을 쓰는 등 조금씩 이어졌다.

이와 함께 시대풍은 역사적으로 중요한 내용을 두루 담고 있다는 평가다. 백기만이 출간한 이상화와 이장희 두 시인의 유고집 ‘상화와 고월’의 출판기념회를 묘사한 장면이 있는데, 대구 사람들에게 두 시인이 어떤 의미였는지 알 수 있다. 목숨을 건 종군기자 활동과 대구 자갈마당 양갈보들, 미군기지의 고구마같이 생긴 전투기 시승식 등이 당시의 유행어와 은어를 통해서 표현되고 있다.

권 이사는 “나이 열여섯에 수창공립보통학교를 졸업한 학력이 전부였던 이목우 기자는 훗날 한국 언론사에서 입지전적 인물이 됐다. 엄청난 에너지를 가지고 실체적 진실을 보도하려고 했던 그의 남다른 기자적 DNA가 언론이 위기에 처한 이 시대에 상징하는 바는 더욱 클 것”이라며 “대구라는 도시를 형성하는 데 지대한 영향을 미친 이목우 같은 이들의 흔적을 다시금 재조명할 필요성이 있을 것”이라고 강조했다.

김은경기자 enigma@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지