[人生劇場 소설 기법의 인물스토리] 시인 김원중

|

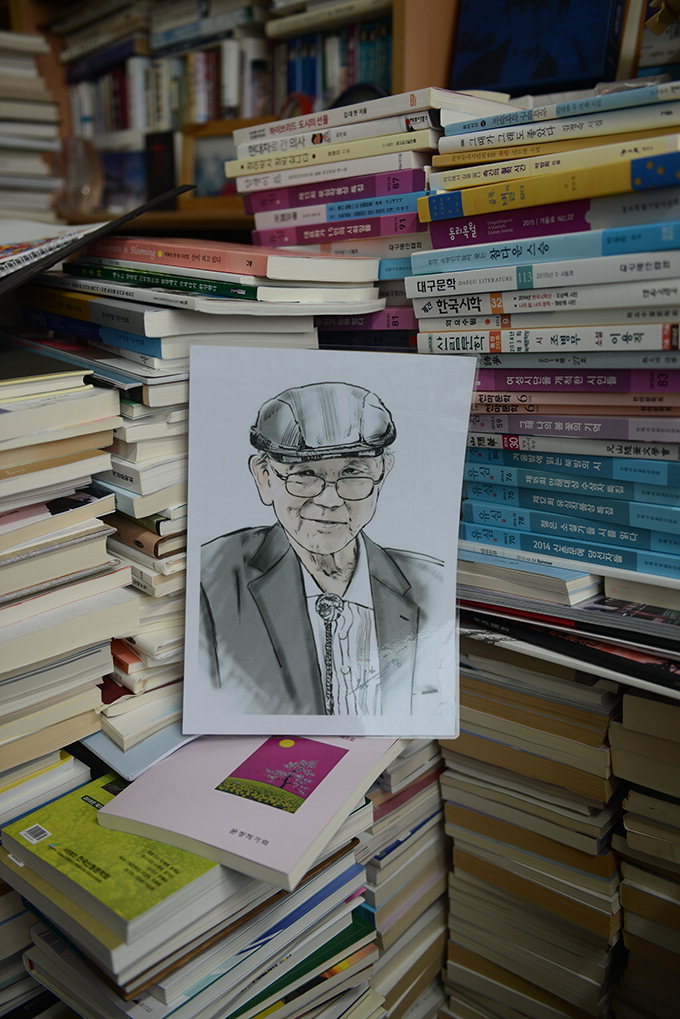

| 무려 12년간 소년가장 시절을 감내해야만 했던 김원중 시인. 그는 그 고비를 시 정신으로 버텼다. 불발로 끝난 대구세계문학제 준비로 몸을 너무 혹사하는 바람에 2002년부터 뇌졸중과의 사투에 나섰다. 끝내 스스로 걸을 수 있게 된 그의 놀라운 저력은 항시 얼굴을 떠나지 않는 ‘웃음’이다. 그런 그를 위해 수성문화원 김춘영 사무국장이 초상화를 그려주었다. |

나는 김원중(金元重). 다들 날 ‘시인’이라 불러주지만 그때마다 난 내 시의 ‘뮤즈’한테 송구할 따름이다. 너무나 ‘과작(寡作)’의 세월이었다. 지금까지 딱 3권의 시집만 냈으니…. 하지만 속으로는 늘 변명성 독백을 하게 된다. 그렇게 많은 시가 필요할까. ‘한권의 시집만으로도 문학적 심금을 오롯하게 표출할 수 있어. 능력이 없을수록 주절주절 시집만 늘어나게 되지.’

1957년, 난 대구 오성고 야간부 학생으로 경주고 재학생인 서영수와 함께 2인시집 ‘별과 야학’을 냈다. 그리고 63년 형설출판사를 통해 ‘과실 속의 아가씨’, 그리고 69년에 명실상부한 나만의 첫시집이랄 수 있는 ‘별’을 펴냈다. 그리고 어쩜 생애 끝 시집이 될지 모르는 시집 원고를 대구의 시 전문 출판사 만인사 측에 넘겼으니…. 50년 만에 제4시집이 나오는 셈인가.

‘詩’보다 ‘밥’이 고팠던 시절, 시인은 ‘천명’

1957년 오성고 시절 낸 2인 시집 ‘별과 야학’

63년‘과실속의 아가씨’ 69년 나만의 시집 ‘별’

내 별은 오랫동안 궁벽진 가난과 고달픔 상징

2인시집 별과 야학은 나름 기념비적이다. 지금과 달리 반세기 전만 해도 시집 출간 자체가 지역 문화계의 핫뉴스였다. 아무나 시인이 될 수 없던 시절이었다. 가난이 필수인 세월이었다. 그래서 다들 시보다 ‘밥’이 더 고팠던 시절. 맘대로 등단할 수도 없었다. 신춘문예를 통하거나 검증이 끝난 유명시인한테 몇 차례 추천을 받아야 문단에 나올 수 있었다. 시인이 된다는 것. 그건 선택의 문제가 아니라 하나의 ‘천명’인 시절이었다. 그런 시절에 고교 재학생이 시집을 냈으니…. 모르긴 해도 학생이 낸 첫 시집이었던 것 같다. 왜 그랬는지 모르겠지만 아무튼 그 시집을 위해 유치환, 이설주, 박양균 등 여러 대시인이 동원됐다. 53년과 54년, 난 서울신문 신춘문예를 통해 동시와 동화가 연이어 당선돼 나름 문재(文才)를 인정받았다. 문학을 좋아하는 학생들이 모여 만든 문학서클 ‘칡넝쿨’의 일원이기도 했다. ‘대구의 장 콕토’로 불렸던 박양균 시인이 우리를 지도하셨다. 맨먼저 박귀송 영남일보 편집국장이 박양균한테 시집 출간을 의뢰했다. 그는 다시 시인 이설주를 붙잡았고 이설주는 사돈 주인영(출판사 범조사 대표)을 움직였다. 그런데 발문을 요청받은 유치환이 대뜸 “학생이 무슨 시집이냐”면서 고사해버렸다. 나는 친구를 팔 수밖에 없었다. 당시 유치환은 경주고 교장. 나는 제자인 서영수가 경주고 출신이란 점을 강력하게 앞세웠다. 결국 내 뜻이 관철된다.

난 지금도 유치환을 못 잊는다. 우린 시조시인 이영도한테 숱한 연애편지를 보낸 그의 ‘낭만’만 알고 있다. 우린 그의 ‘야성(野性)’을 잘 모른다. 그는 이승만 대통령 동상이 서울 남산에 건립됐을 때 이에 분격해 ‘잠깐만 내려앉아 주십시오’란 시를 경향신문에 발표해버렸다. 죽을 각오를 한 거다. 졸지에 직장을 잃은 유치환은 입에 풀칠이라도 하기 위해 옛 경북여고 뒷문 쪽에 막걸릿집을 차렸다. 난 멍하니 술집 탁자에 앉아 혼자 ‘독작(獨酌)’하는 장면을 여러 번 목격했다. 박양균은 그런 유치환을 각별하게 평가했다. ‘시의 대통령’은 선비적 지조를 가진 조지훈, 유치환은 ‘시의 대가(大家)’, ‘시의 명인(名人)’은 서정주로 명명하셨다. 지금 생각해봐도 일리가 있는 분류법인 것 같다.

◆행복의 별 고난의 별

곤경에 처할 때마다 어느 유적지에서 출토된 유물 같은 내 세 번째 시집 ‘별’을 맘으로 문질러 본다.

‘기다림에 기다림에 지쳐/ 어둠에 젖은 언덕길에 서면/ 외로운 별 하나 내 가슴에 빠진다// 물결치는 바람결 그리곤 아무것도 없다/ 애틋한 꿈의 등성이/ 거기 너는 있고 나는 여기 섰다/ 못잊어 짖는 한숨/ 여읜 가슴을 부질없이 씻고 흐르는 별이다’

첫째, 셋째 시집 제목에 모두 ‘별’이 등장한 탓이다. 그래서 나를 ‘별의 시인’이라는 이도 있다. 셋째 시집은 이사 도중 사라져버렸는데 우연찮게 부산 보수동 헌책방 골목에서 발견해 집으로 데려온 것이다. 그 시집은 시조시인 이호우에게 드린 것이다.

내 별은 오랫동안 궁벽진 곳에 있었다. 식민지 지식인의 무력함을 상징했던 윤동주의 별도 아니었다. 러브스토리를 향한 별도 아니었다. 나의 별은 한마디로 가난과 고달픔의 상징이었다. 그 별은 무려 12년간 올빼미 학창생활을 늘 ‘그림자’처럼 따라다녔다. 그 그림자가 내 맘을 발효시켰다. 거기서 피어난 게 ‘시(詩)’라는 꽃이다.

글·사진=이춘호기자 leekh@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 대선 후보 다 서울서 모일 때 혼자 대구 온 이준석 “부처님 오신 날 정치 얘기에 빠지고 싶었다”](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202505/news-a.v1.20250505.83a008e0f2814ff6aab5bb9f854ec1ca_T1.jpg)

![[영상] 한덕수 전 국무총리 제21대 대통령 선거 출마 공식 선언](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202505/news-a.v1.20250502.910870df747341dfa9aa405d14966100_T1.jpg)