|

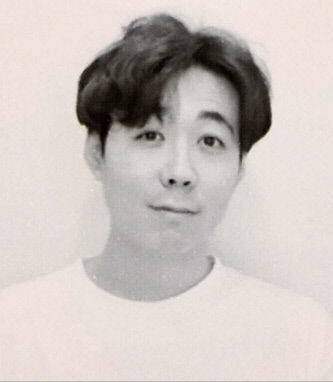

| 고명재〈시인〉 |

시를 공부할 때 이런 말을 종종 듣고는 했다. '시는 정면이나 앞모습보다는 등이나 뒷모습에 스며들어 있지요.' 이런 말을 듣고 '등푸른생선' 같은 말이라도 접하면, 당장 무슨 일이 일어날 것 같았다. 그러고 보면 늘 그랬다. 마음이 허물어져서, 주저앉아 울고 싶을 때. 귀한 사람들은 꼭 등을 쓸어주었다. 그건 무용(無用)하고 쓸모없는 행위였지만, 그것이 나를 다시 살아가게 해줬다.

"그 애는 돌도 되기 전에 병으로 엄마를 잃고 친척 집을 옮겨 다니며 자랐습니다. (중략) 어른들이 모인 거실을 지날 땐 까치발로 걷더군요. 머물 생각이 없는, 잠깐 지나가는 새인 것처럼요. 누가 뭐라 하지 않아도 눈치를 보았습니다. 어느 날 저와 단둘이 작은 방에 있게 됐을 때 그 애가 말했습니다./ '언니, 나는 마음으로 우는 게 뭔지 알아.'/ 손을 가슴 위에 올리며, 그 애가 말했습니다. 저는 아무 말도 하지 못했지요. 나도 마음으로 우는 게 뭔지 안다고, 어렸을 때 이미 알았던 것 같다고, 자라서 시를 쓰는 사람이 되었다고…이런 이야기는 하지 못했습니다. 그저 얼굴과 등을 쓰다듬어줄 수밖에 없었지요." (박연준 '쓰는 기분' 中)

"잠깐 지나가는 새"처럼 조심조심 걷는 아이. 벌써부터 소리 죽여 우는 아이. 그 아이의 등을 말없이 쓸어주는 것. 그럴 수밖에 없는 어떤 순간이 있어서, 우리는 시를 쓰고 마주하는 것이 아닐까. 가끔 시가 무슨 쓸모가 있냐고, 왜 쓰냐고 질문을 받을 때가 있다. 그때마다 나는 등을 쓸어주는, 인간의 고요한 행위를 떠올리고는 한다. 그렇게 의미 없지만, 해야만 하는 행위가 있다. '효율'로는 설명되지 않는 마음의 몸짓. 그건 덧없고 뾰족한 수를 만들 순 없지만 그것만이 마음을 건네는 방법이라서, 그래서 그렇게 할머니들이 배를 쓸어주었나 보다.

긴 잠에서 깨어난 외할머니가/ 조용히 매실을 담그고 있다/ 긴 잠을 자고 있는 내가 깨어날 때까지// 나는 차를 너무 많이 마셨나/ 눈물에 휩쓸려 바다까지 떠내려갔나/ 하루는 거대해지고/ 하루는 입자처럼 작아져 보이지 않는다// 아픈 내 배를 천천히 문질러주듯/ 외할머니가 햇볕에 나를 가지런히 말린다/ 슬퍼서 나는 아무 말도 할 수가 없다 (강성은 '환상의 빛' 中)

어떤 날은 앞모습과 얼굴이 아니라, 등(과거)이 걷고 말하고 숨 쉰다고 느낄 때가 있다. 그런 날은 담가둔 매실이 퍼뜩 떠오르고 떠난 사람이 생각나서 배가 돌고 그러다 보면 그가 행한 사랑의 손짓이 생각나, 배를 쓸어주던 나날이 펼쳐지는 것이다. 그렇게 시는 존재의 배면을 어루만지고 다시 살고 다시 보고 듣게 만든다. 대개 이런 것들은 '등 쓸기'나 '배 마사지'처럼, 합리적이지도 경제적이지도 못하다. 그러나 그것만이 우리를 살리는 순간이 있다. 그러니 이런 제목의 시집이 있는지도 모른다. "아름답고 쓸모없기를"(김민정, 문학동네, 2016). 진실로 우리가, 차고 아픈 세상에서 그러하기를.

고명재 시인

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지