|

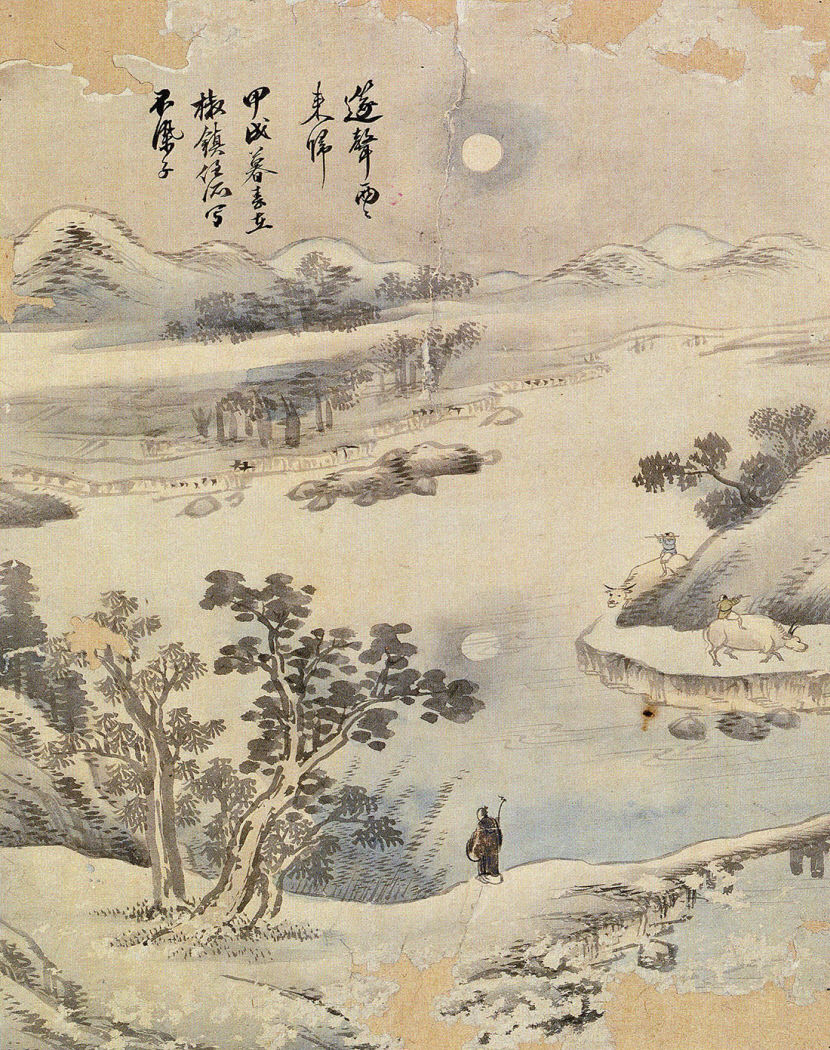

| 김희겸 '적성래귀'. 종이에 연한 색, 29.5×37.2㎝, 1754년, 간송미술관 소장. |

'적성래귀' 속 피리 불며 귀가하는 선비

강에 비친 달에 반해 발길 멈추고 '달멍'

茶향기 취해 거문고 타는 '월하탄금도'

연주 후 솔숲 사이 거니는 '송림야귀도'

다소곳이 뜬 둥근 달이 밤의 운치 더해

자연 속 시회 그린 '송석원시사야연도'

아스라이 뜬 달 그린 붓끝 조화 백미

|

| 이경윤 '월하탄금도'. 비단에 먹, 31.1×24.8㎝, 고려대박물관 소장. |

달을 소재로 한 그림 중에 조선 시대의 낙파(駱坡) 이경윤(李慶胤·1545~1611)의 '월하탄금도(月下彈琴圖)'가 유명하다. 선비가 달빛 아래에서 거문고를 타는 그림이다. '탄금'은 선비가 자신의 마음을 다스리는 수양의 덕목이었다.

중국 '열자(列子)'의 '탕문편(湯問篇)'에는 백아(伯牙)와 종자기(鍾子期)의 깊은 우정에 관한 고사가 전한다. 백아는 거문고를 잘 탔는데, 종자기는 소리를 잘 들었다. 음색에 밝은 종자기는 거문고 소리를 듣고 백아의 마음을 알아차렸다. 이심전심이었다. 백아는 자신을 알아주던 종자기가 죽자 다시는 거문고를 타지 않았다는 이야기다.

이경윤의 '월하탄금도'는 당(唐)의 화가 왕유(王維·699?~761)가 읊은 시 '죽리관(竹里館)'을 떠올리게 한다. '그윽한 죽림 속에 홀로 앉아(獨坐幽篁裡)/거문고 뜯고 다시 휘파람 분다(彈琴復長嘯)/아무도 모른다(深林人不知)/이윽고, 달이 빛을 안고 찾아온다(明月來相照).'

'월하탄금도'는 사선으로 공간을 구분하여 위에는 바위와 달을 그렸고, 아래에는 인물을 배치했다. 오른쪽 위에 쏟아질 듯한 짙은 수묵으로 바위를 그렸다. 바위 사이로 삐죽이 휘날리는 나뭇잎을 옅은 먹으로 표현하여 가슴을 스산하게 만든다. 나풀대는 이파리 아래 왼쪽 끝에 둥근달이 다소곳하다. 하늘의 정취가 낭만적이다. 은은한 달빛을 받으며 선비는 거문고를 탄다. 화면 앞에는 짙은 먹색으로 바위를 그려서 무게중심을 잡았다. 오른쪽 끝에 시동이 차를 끓인다. 선비가 차를 마시고 싶은 순간을 놓칠세라 선비에게 고개를 돌리고 있다. 백아와 종자기에 비할 수는 없지만, 이 순간만큼 시동은 종자기가 되어 주인의 뜻을 알아차리고 차를 대령할 준비가 되었다.

|

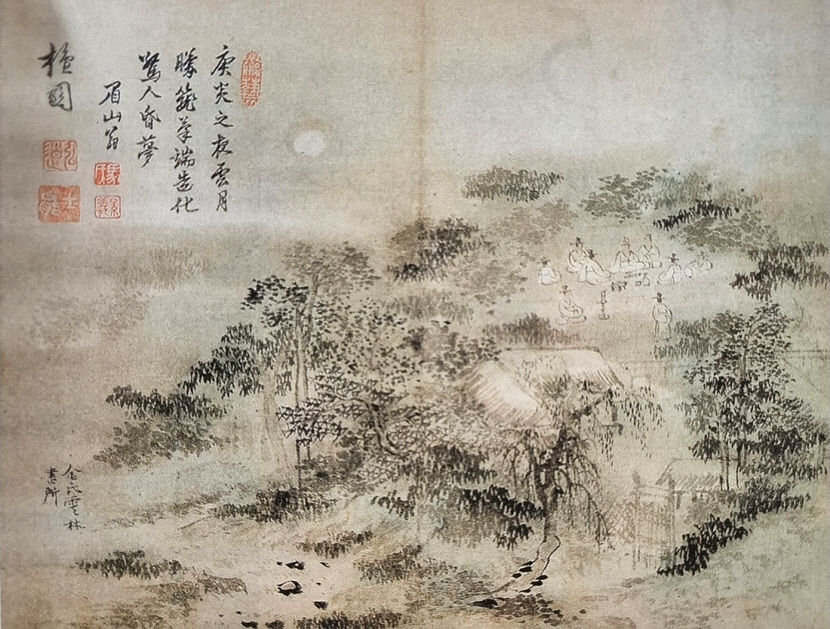

| 김홍도, '송석원시사야연도'. 종이에 연한 색, 25.6×31.8㎝, 숭실대박물관 소장. |

드디어 거문고 연주는 끝이 났다. 그윽하게 차도 음미했다. 솔바람 향기가 코끝을 밝힌다. 향기롭다. 달빛마저 훤하다. 이보다 좋을 순 없다. 밤이 깊어지자 선비와 시동은 집으로 돌아가는 중이다. 지팡이를 짚고 걸어가는 선비의 곁에 시동은 거문고와 술병을 들고 뒤따른다. 고송류수관도인(古松流水館道人) 이인문(李寅文·1745~1824)의 '송림야귀도(松林夜歸圖)'다.

'송림야귀도'는 수려한 소나무가 화면 전경에 펼쳐진다. 사실적인 소나무를 앞쪽에 배치하고, 뒤쪽에는 옅은 색의 소나무를 그려서 원근감을 주었다. 멀어질수록 연한 먹으로 땅을 묘사하고, 원경의 나무 허리를 안개로 처리하여 아련한 광경을 연출한다. 산들바람이 밤의 운치를 더한다. 오른쪽 앞 소나무 사이로 둥글게 공간을 마련하여 인물을 그렸다. 언뜻 보기에 인물을 놓칠 수도 있다. 그런데 화가는 선비와 시동을 주인공으로 만들었다. 달빛이 소나무를 비추고, 그 아래 선비는 자연을 만끽한다.

이인문의 호(號)는 '소나무와 흐르는 물을 보는 도인'이란 뜻인데, 여기서 자연을 동경한 그의 마음을 읽을 수 있다. 중인계급으로 필력을 겸비한 여항 문인들과 교분이 두터웠으며, 동갑인 단원(檀園) 김홍도(金弘道·1745~1806?)와는 각별한 사이였다. 이인문은 김홍도와 여항문인의 모임인 '송석원시사회(松石園詩社會)'에 참여하여 서양화법을 사용한 시화(詩畵)를 그렸다.

|

| 이인문 '송림야귀도'. 종이에 연한 색, 24.7×33.7㎝, 국립중앙박물관 소장. |

그들이 활동한 조선 후기에는 경화세족(대대로 서울에 살면서 높은 벼슬을 하는 집안)과 여항인(중인, 서얼, 서리 등의 하급 관리와 평민)이 중국에서 수입한 각종 서적과 고동서화(古董書畵)를 다투어 수장했다. 그들은 희귀한 그림과 서적으로 장식한 서재에 지인들을 초대하여, 그림과 서적을 감상하며 예술을 즐겼다. 그중 여항 문인들의 단체인 '옥계시사(玉溪詩社)'가 대표적이다.

옥계시사는 인왕산 아래 옥류동(玉流洞)에서 송석원(松石園) 천수경이 이끈 중인계층의 문학 단체이다. 옥류동의 계곡을 일컫는 '옥계'라는 명칭을 썼다가 나중에는 '송석원시사'로 바꿔 한 달에 한 번씩 서울의 명승지에 모여서 모임을 가졌다.

1791년 6월 보름 송석원 집 근처에서 시회가 열렸다. 김홍도와 이인문이 참석하여 그날의 밤 모임을 그렸다. 그중 김홍도의 '송석원시사야연도(松石園詩社夜宴圖)'는 보름달의 조명을 받으며 시회를 여는 장면을 정겹게 담았다. 왼쪽에는 옥류동에서 흘러내리는 계곡이 있고, 그 옆에 천수경의 집이 있다. 넓은 언덕 위에 아홉 명의 인물이 도란도란 담소를 나눈다. 보름달은 대낮처럼 밝다.

아련한 밤공기를 가르며 사람들이 자유롭게 앉아 있다. 술을 마시며 시를 짓고 흥에 취한다. 여덟 명의 회원은 느긋하게 분위를 즐긴다. 뒷짐을 진 채 뒤늦게 한 사람이 도착했다. 이들은 인사를 나누며 서로의 안부를 묻는다. 6월의 날씨가 상쾌하다. 나무들의 잎이 제법 풍성하다. 여름의 정취를 청아하게 표현하였다. 왼쪽 공간에 제시가 있다. '6월 더운 밤에 구름과 달이 아스라한데, 붓끝의 조화가 사람을 놀래 혼을 빼는구나.' 서예가 마성린(1727~1798)이 썼다.

|

| 김남희 화가 |

달은 하늘에도 강에도 떴다. 모임을 끝낸 선비는 가슴에 달을 안고 집으로 간다. 불염자(不染子) 김희겸(金喜謙·?~1763년 이후)의 '적성래귀'는 귀갓길에 오른 선비를 그렸다. 선비는 취하도록 달을 감상하고 피리를 불며 귀가하는 중이다. 피리 소리가 사방을 흔든다. 마을의 전경에 내려앉은 달빛이 소금처럼 반짝인다.

'적성래귀'는 '피리를 불며 돌아오다'라는 뜻이다. 이 구절은 남송의 유학자 나대경(羅大經·1196~1242)이 지은 수필집 '학림옥로(鶴林玉露)'의 '산거(山居)'편에 들어 있다. '산거'는 '소잔등에서 피리를 불며 짝지어 돌아올 때면, 달빛은 앞 시내에 뚜렷이 떠오르네(而月印前溪矣)'라는 내용이다. 자연을 벗하며 소박한 삶을 소망했던 조선의 문인들에게 깊은 울림을 준 이 글은 그림의 소재로 인기가 높았다. 김희겸 역시 '산거'를 주제로 여섯 폭의 그림을 그렸는데, '적성래귀'는 마지막 폭에 있는 그림이다. 화원 화가로 활동한 그는 1748년 어진 제작에 참여할 정도로 인물화에 명성이 높았다. '적성래귀'에서 표현된 인물을 보면, 그의 실력을 실감할 수 있다.

세 그루의 나무가 언덕에 서 있다. 그 옆에 선비가 지팡이를 짚고 강에 비친 달을 본다. 언덕을 연결한 다리는 건너편 길과 연결되어 있다. 소를 타고 피리를 부는 인물이 뒤따르는 피리 부는 인물을 고개 돌려 바라본다. 인물의 동작이 또렷하다. 자연스럽게 포즈를 잡았다. 두 마리의 소도 풍채가 여유롭다. 강 건너 나지막한 산이 둥실둥실 완만하다. 하늘에는 둥근달이 떴다. 평화로운 정경이다. 땅과 강, 하늘의 공간을 배분하여 잔잔한 느낌을 준다.

'적성래귀'는 마지막 폭이기에 그린 날짜와 장소를 명시해 놓았다. '갑술년(1754년) 늦봄에 초진 임소에서 그리다. 불염자(甲戌暮春 在椒鎭在所寫 不染子)'라고 쓰여 있다. 달은 홀로 감상하는 것도 좋지만 여럿이 모여 즐기면 더 흥이 난다. 그 달을 바라보며 집으로 돌아오는 시각 또한 넉넉한 저녁이다.

◆온가족이 보름달처럼 건강한 한가위

추석이면 보름달이 뜬다. 한가위가 선사하는 달을 보며 가족을 생각한다. 지난 추석, 서울에서 명절을 보내고 대구로 가는 기차를 기다리는데, 하늘에 뜬 달이 가슴 시리도록 밝았다. KTX를 타고 가는 동안 창밖으로 보름달이 따라왔다. 하늘에 뜬 달이 마주 보는 창에 비쳐 두 개의 달이 나를 에스코트했다. 그 광경이 참으로 신비로웠다. 가족이 소중한 풍요로운 한가위다.

<화가 2572kim@naver.com>

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[말로하자] 기초의원에게 기초의원이 꼭 필요한지 물어봤습니다.](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202508/news-a.v1.20250814.7bacb67086fe492eb7a7b61185f8db19_T1.jpg)