실록 보관하기 위해 지은 건물 '史庫'

세종 왕조 때 4사고 체제 갖춘 덕에

임란 때 조선 역사 기록 굳건히 지켜

내사고 춘추관사고는 순조 때 소실

한지를 햇볕·바람에 말리는 포쇄법

습기와 책벌레로부터 실록 보호해

국가보물 전승한 조상의 지혜 빛나

|

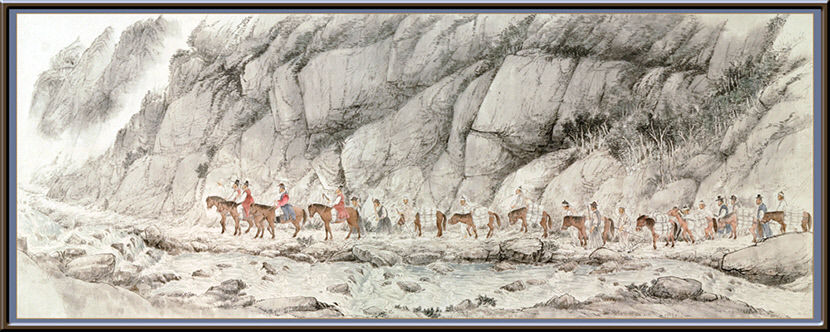

| 전주사고 실록 이안도. 임진왜란이 일어나자 전주사고 실록과 감영 경기전에 있던 태조 어진을 정읍 내장산으로 옮기는 모습을 그린 역사화. 〈전주 역사박물관 소장〉 |

조선왕조는 오백 년 왕업 동안 실록을 30회 만들었다. 장구한 역사 속에서 수차례 멸실 위험이 있었고 전란으로 큰 피해를 보기도 했지만 무사히 오늘날까지 전해왔다. 실록을 보관하기 위해 지은 건물이 사고(史庫)인데 내사고와 외사고가 있었다. 내사고는 고려·조선 모두 궁궐에 두었고 외사고는 고려말 충주 개천사에 있던 것을 조선 세종 때 삼도에 하나씩 만들었고 임란 때 위험해지자 인적이 닿지 않는 험준한 산간에 4사고를 새로 지었다. 내사고 춘추관 사고는 순조 때 대화재로 소실됐고 300년간 공들여 관리했던 산간 4사고본은 일제 식민지 시절에 뿔뿔이 흩어졌다. 자칫 역사에서 사라질 뻔했지만 무사히 실록을 지켜온 사고 이야기이다.

실록 보관하기 위해 지은 건물 '史庫'

세종 왕조 때 4사고 체제 갖춘 덕에

임란 때 조선 역사 기록 굳건히 지켜

내사고 춘추관사고는 순조 때 소실

한지를 햇볕·바람에 말리는 포쇄법

습기와 책벌레로부터 실록 보호해

국가보물 전승한 조상의 지혜 빛나

◆세종은 사고를 늘리고

1439년(세종 21) 사헌부는 시무에 관한 개선책을 올리면서 고려 사고가 충주에만 있어 널리 간직하지 못한 채 병화를 만나 옛 문적이 적고 고려 사적 또한 잃은 것이 많다며 명산에 사고를 지어 분산토록 건의하자 세종은 이를 받아들였다.

세종은 남쪽 삼도(三道)에 외사고 하나씩, 기존 충주사고에 전라도 전주, 경상도 성주에 추가로 짓고 1445년 태조·정종·태종실록을 등사하여 보관했다. 이로써 왕조는 4사고 체제를 갖추게 됐고 중종 때 성주사고가 소실됐을 적에도 바로 복원이 가능했으며 임진병화로 춘추관·성주·충주사고가 불탔지만 전주사고가 남아 역시 복원됐다. 세종대왕의 혜안이 없었더라면 임란 이전 실록과 국가 서적은 자칫 역사의 재가 돼 흔적 없이 사라질 뻔했다.

세조 때 대사헌 양성지는 외방 3사고는 모두 관아에 붙어 있어 화재 위험이 크므로 전주사고를 남원 지리산, 성주사고를 선산 금오산, 충주사고를 청풍 월악산으로 옮겨 인근 사찰에서 지키도록 건의했으나 받아들여지지 아니했다.

|

| 최근에 복원한 성주사고 모습. 2층 건물이 실록각. 성주역사테마파크에 있으며 성주사고는 조선 전기 외방 3사고 중 하나로 세종 때 만들었고 임란 때 소실됐다. 〈성주군청 제공〉 |

◆성주사고 화재

성주는 조선 왕실과 인연이 깊은 곳이었다. 가야산 만수봉 인근에 삼한 길지가 있다고 했으며 여말부터 뛰어난 인재가 많이 나와 세종은 이곳에 왕자 태실을 만들고 사고를 설치해 정3품 목사가 다스리게 했다.

외방 3사고를 설치한 뒤 백 년이 지난 1538년 중종 때 성주사고에 큰불이 일어나 실록이 모두 소실됐다. 사고 화재는 대단히 큰 사건으로 조정에서는 조사수를 경차관(敬差官·특수임무관리)으로 내려보내 엄하게 조사하면서 성주 고을의 유향소와 고을 아전 이방, 호장, 형리 등 백여 명을 옥에 가두었고 백성의 원성이 조정에까지 알려졌다.

화재는 관노와 그의 아들이 사고 누각 위에 잠자고 있는 산비둘기를 잡으려다 불똥이 떨어져 생긴 화재로 일반 백성과는 무관한 일이었다. 그해 흉년이 들고 추운 겨울에 모진 추국을 받았으니 성주 백성의 눈물이 실록을 가득 적셨다.

성주사고는 바로 복원됐지만 55년 뒤 임란으로 다시 파괴됐고 이때 김천 금산에서 포로로 잡은 왜병의 수중에 성주사고본 실록 두 장이 들어있었다는 기록을 마지막으로 역사에서 사라졌다. 성주읍 경산리에 있었던 성주사고는 최근 성주역사테마파크에 옛 모습대로 재현해 놓았다.

|

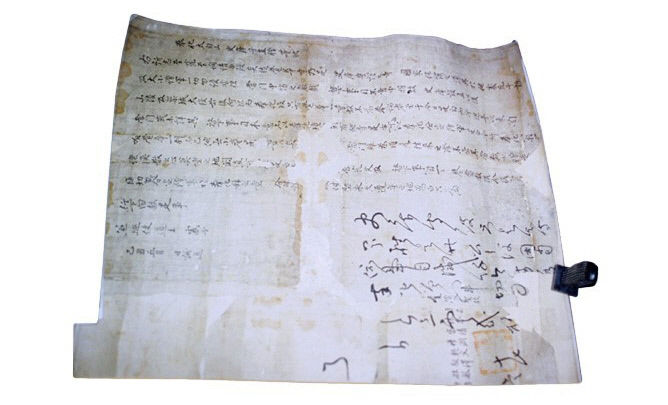

| 태백산사고의 수직승(守直僧) 등장(等狀). 성흠 등 10명이 경상감사에게 올린 문서로 사고의 수호 및 승군(僧軍)의 분정(分定) 연구에 귀중한 자료이다. 〈육군사관학교 박물관 소장〉 |

◆호남선비가 실록 사수

임진란 때 왜군이 파죽지세로 올라오면서 성주·충주·춘추관사고를 불태우고 호남마저 위태롭게 되자 정읍 태인 선비 안의와 손홍록은 전라감사 부탁으로 전주사고의 왕조실록과 감영 경기전(慶基殿)의 태조 어진(御眞)을 정읍 내장산으로 옮기기로 결정한다.

두 선비는 1592년 6월에 태조부터 명종까지 13왕 실록과 태조 어진을 비롯해 고려사 등 1천322책이 담긴 상자 60궤(실록47궤·서적13궤)를 30여 마리 우마와 인부 등짐으로 내장산 용굴을 거쳐 은적암으로 옮겼다가 더욱 험준한 비래암에 최종 이안(移安)했다.

유생의 신분으로 실록과 어진을 사비로 옮기고 지키면서 쓴 일기가 '수직상체(守直相遞)' 일기이다. 수직은 지키는 것이고 상체는 번갈아이니 '번갈아 지키면서 쓴 일기'이다. 탐진안씨 정읍문중에서 대대로 전해 내려오다가 2012년 세상에 나왔다.

비용과 식량을 사비로 충당했고 분실될까 봐 하루도 빠짐없이 지켰는데 안의 혼자 지킨 날이 174일, 손홍록 혼자 지킨 날이 143일, 두 선비가 함께 지킨 날이 66일로 모두 383일 동안 실록과 어진을 지킨 일과가 일기에 고스란히 남아있다.

이듬해 1593년 7월에 두 유생은 조정의 명에 따라 실록과 어진을 정읍을 거쳐 충청도 아산에서 충청감사 이산보에게 인계했다. 정유재란으로 전주성이 함락되고 전주사고 건물은 불탔지만, 조정으로 인계된 전주사고본은 아산에서 평안도 묘향산 보현사별전으로 이안됐고 전쟁이 끝난 1603년에 강화도로 옮겨져 이를 바탕으로 1606년까지 3년 동안 태조부터 명종까지 13왕 실록을 4부 재간행해 5사고로 분산했다.

호남 유생 두 선비의 갸륵한 애국충정이 없었더라면 임란 이전 기록은 사라져 암흑시대가 될 뻔했고 빼어난 우리 문화는 수 세기 뒷걸음쳤을 것이다.

|

◆엄격한 실록 포쇄

실록은 한지로 만들었는데 한지는 습기에 약하여 책벌레가 많이 생기므로 정기적으로 햇볕에 쬐고 바람에 말려야 했는데 이를 '포쇄'라 했다. 조선왕조의 실록 포쇄는 매우 엄격했으며 춘추관 기사관이 파견가서 포쇄하고 점검하여 매번 기록으로 남겼는데 이것이 '실록 형지안(形止案)'이다.

처음에는 3년마다 진술축미년(辰戌丑未年)에 포쇄하다가 헌종 이후에는 5년, 10년에 한 번 하기도 했다. 사고는 명을 받은 사관만이 열 수 있으며 임란부터 조선말까지 포쇄를 위하여 사관을 파견한 횟수는 234회이다. 봄·가을의 맑은 날을 택하여 파견된 사관은 관복을 입고 사배(四拜)한 다음, 사고를 열고 책을 꺼내 포쇄하고 기름종이로 잘 싸서 벌레 방지를 위해 천궁·창포와 함께 궤에 넣고 봉인했다.

◆문종실록 일부 결본

정유재란으로 전주사고본이 묘향산 보현사별전에 이안되자 조정은 예문관대교 권태일을 보내 실록을 살펴보게 한다. 사관 권태일은 실록을 살펴보면서 문종실록 11권에 이상한 점을 발견한다. 11권 표지는 11권으로 돼 있으나 내용이 9권과 동일하다는 것이다. 즉 9권과 11권은 표지만 다를 뿐 내용이 중첩돼 있음을 발견했다. 문종1년 12월부터 이듬해 1월까지 두달 간 기록이다.

사관은 성종 때 실록을 간행하여 4사고로 나누어 보관할 때 권질이 잘못돼 서로 바뀌었을 것이라고 하며 그 속에 기록된 두 달간 사적은 앞으로 영원히 고증할 수 없게 됐다고 서계를 올렸다. 계유정란 전의 민감한 기록이라 온갖 억측이 나오기도 했지만 1451년 12월부터 1452년 1월까지 2개월간 왕조 기록은 역사에서 사라졌다.

◆식민통치로 사고본은 흩어지고

임진란이 끝난 후 선조는 어려운 여건 속에서 내사고 춘추관을 다시 만들고, 마니산(훗날 정족산), 태백산, 묘향산(훗날 적상산), 오대산의 깊은 산중에 외사고를 지었다. 외사고에는 실록을 보관하는 실록각과 왕실 족보인 선원록을 보관하는 선원각이 있으며 수호사찰을 지정해 승병이 지키도록 했다.

내사고 춘추관사고는 인조 때 이괄의 난과 정묘·병자호란으로 피해를 보았으나 바로 복구했고 1811년 순조 때 대화재로 실록 72상자 중 66상자가 소실돼 사고 기능을 상실했다.

외사고로 유일하게 남은 전주사고본은 1606년 재간행 작업을 마친 후 마니산(강화)사고에 이안됐다. 1664년 현종 때 대대적으로 보완 정비했으며 1678년 숙종 4년에 인근의 정족산에 사고를 새로 짓고 마니산사고본을 옮겼다. 따라서 정족산사고가 세종이 만든 전주사고를 이어받았으며 수호사찰이 전등사이다. 일제 식민지 시절에 서울로 옮겨 규장각도서로 편입됐다가 경성제국대학 도서관으로 이관됐다. 서울대 도서관을 거쳐 서울대 규장각에서 소장 관리하고 있으며 1187책이다.

태백산사고본은 설치 후 특별한 피해가 없었으며 수호사찰이 각화사이다. 수직승(守直僧·사고를 지키는 승려) 10명이 경상감사에게 올린 문서, 등장(等狀)이 남아있는데 사고 수호 연구에 귀중한 자료이다. 1930년에 경성제국대학, 해방 후 서울대 규장각을 거쳐 현재 국가기록원 부산기록관에서 보관하고 있다. 국역과 전산화 작업은 태백산사고본으로 이루어졌고 책수는 재간행 시 합권(合券)으로 정족산사고본보다 적다.

오대산사고는 수호사찰이 월정사이며 일제식민지 시절인 1913년, 동경제국대학 도서관에 기증하는 방식으로 일본에 반출됐고 1923년 관동대지진 때 대부분 소실됐다. 화를 면한 27책이 1932년에 경성제국대학으로 이관됐고 일본에 남아있던 잔본은 2006년에 47책, 2018년에 1책이 환수돼 총 75책이 현재 국립고궁박물관에 보관돼 있다.

적상산사고는 광해군 때 후금이 강성해지자 북방의 묘향산사고본를 안전한 곳으로 옮기기 위해 1614년에 지어졌다. 무주 안국사가 수호사찰이었으며 안국사 천불전이 실록각을 이전한 건물이다. 일제 때 구황실문고인 창경궁 장서각으로 옮겼고 6·25전쟁 때 북한으로 유출돼 현재 평양 김일성대학 도서관에서 보관하고 있는 것으로 알려졌다. 북한은 1975년부터 국역해 1991년 완역본을 발간했다.

이렇듯 조선왕조 보물인 실록, 실록을 안전하게 보관한 사고, 후대에 전하려는 조상의 지혜와 노력이 오늘날 더욱 빛나고 위대한 인류의 문화유산으로 탄생됐다.

여행작가·역사연구가

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251215.b36d2a2c5e8646909f1c2359405f52ae_T1.png)