반백 년 武官의 삶…호랑이도 고개 숙인 기개 300여년 지나도 여전

|

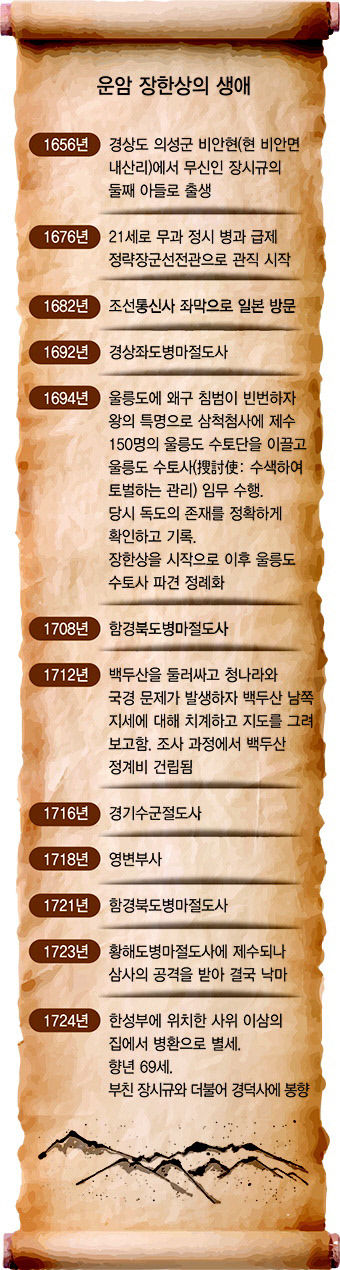

| 의성군 구천면 용사2리에 자리한 경덕사(景德祠)에서는 매년 음력 3월 중정일(中丁日)에 장시규(張是奎·1627~1712)와 장한상(張漢相·1656~1724) 부자를 함께 제향하고 있다. 사당 가운데 조선후기 숙종대왕 때 무신으로 활약했던 부친 장시규의 위패가 모셔져 있고, 오른쪽으로 그 아들인 장한상의 위패가 모셔져 있다. 아버지와 아들이 무관으로 조선팔도 중에서 평안도를 제외한 칠도병마절도사(七道兵馬節度使)를 모두 역임한 것은 흔히 볼 수 없는 일이다. |

|

장군의 아들이라 했다. 장군의 아들로 태어나 그 아들도 장군이 됐다 한다. 무려 330년 전에 그 장군이 독도를 지켰다고 한다.

어부 안용복이 울릉도 근처에서 고기를 잡다가 일본 어부들에게 납치된 사건이 벌어졌을 때, 그 장군이 울릉도를 수색하여 토벌하고 독도에 관한 최초의 기록을 남겼다고 했다.

"아, 그런 기록이 있었어요? 그 장군의 존함이…?"

"순천장(張)씨 태사공 28세손, 한(漢)자 상(相)자 쓰신 장군입니다."

'장.한.상? 그런데 왜 처음 들어보는 이름이지?' 장하다, 상을 줘도 모자랄 판에 독도 수호의 역사에서 잊힌 이름. 무식의 민낯이 더 붉어지기 전에 서둘러 전화를 끊었다.

그리하여 경북 의성에서 출발해 울진을 거쳐 울릉도와 독도까지, 예기치 않은 현장체험학습이 시작되었다. 총 7회에 걸쳐 장한상 장군과 함께하는 장대한 수토 여정이 이어질 예정이다. 기대하시라, 두둥!

안용복 사건 때 울릉도 수토사 활약

청나라와 국경 분쟁 땐 백두산 지켜

세상 떠나자 경종이 제문 내리기도

진품 영정 도난…남은 유물 道문화재

◆호랑이도 꼬리 내린 전설의 장군

음력 3월 중정일(中丁日)인 지난달 20일, 해마다 장한상 부자의 향사(享祀)를 모신다는 의성 경덕사를 찾았다.

"이것부터 보세요, 이렇게 호랑이가 함께 그려진 영정은 아마도 유일할 겁니다. 장한상 장군 하면 호랑이 이야기가 빠질 수 없죠."

사당 안 왼쪽 끝에 파란 관복을 입은 남자가 매서운 눈매로 후손들을 주시하고 있다. 장한상 장군이다. 영정인데도 또렷한 눈매가 너무나 생생해서 저절로 자세가 다소곳해진다.

젊은 대종회원들이 향사 상차림 준비에 여념이 없는 동안 일찌감치 도포와 유건까지 갖추고 준비를 끝낸 웃어른들은 부슬부슬 내리는 봄비를 피해 사당 처마 밑에 둘러앉았다. 아무것도 모르고 향사에 참석했을 낯선 이를 의식한 탓일까? 두런두런 이야기를 나누던 어르신들의 목소리가 점점 높아졌다.

"타고난 장군이셨지. 태어난 지 3일 만에 앉았고, 석 달 만에 걸었다고 하니까. 태어날 때부터 두 눈에는 광채를 띠고 있고 어린 나이에도 영특해서 마치 선인 같은 위엄이 서려 있었다지. 한창 혈기 왕성할 때는 힘도 어마어마했는데, 그 시절에 키가 6척(1m80㎝)이나 됐다니 기골도 장대했어. 딱 장군감이었지."

탄생설화에서부터 정말 믿기 힘든, 신화 같은 이야기가 줄줄이 쏟아져 나온다.

"조선통신사를 호위해서 일본에 갔을 때도, 왜인들이 장군의 풍모를 보고는 깜짝 놀라서 장한상 같은 사람 몇 명만 있으면 대국(大國)도 감히 모욕하지 못할 거라고 두려워했다잖아."

"그때가 함경북도 병마절도사로 계실 때지? 한번은 한양에 큰 호랑이가 나타났어. 산처럼 큰 새끼를 네댓 마리나 데리고 대낮에 궐 안을 휩쓸고 다녔다는 거야. 다들 벌벌 떨며 겁에 질려서 누구도 막을 장사가 없었지. 그러니 어째? 조정에서 '장 병사를 불러라' 명이 떨어졌지. 아, 병사는 당시 병마절도사를 부르던 별칭이라. 우리 장한상 장군이 헐레벌떡 달려갔는데, 뭐 싸우고 자시고 할 것도 없어. 장군이 도착하자마자 제일 큰 호랑이가 장군 앞에 와서 납작 엎드렸다는 거야. 그러니까 우리 장군도 서슴없이 호랑이 등에 올라탔어." 장군이 호랑이를 타고 궐 안을 한 바퀴 돌자 줄줄이 새끼들이 마치 호위무사처럼 그 뒤를 따라 나오며 소동이 끝났단다.

꼿꼿하게 앉아 빳빳하게 잘 다려진 도포자락을 휘날리며 장군의 일화를 나누는 어른들은 위엄이 있었다. 제를 올리기 전 빠뜨린 것을 지시하는 눈매 역시 호랑이처럼 매서웠다.

"개좌(開座) 아뢰오!"

집례관이 마침내 시작을 알렸다. 제관과 후손들이 모두 사당 앞에 도열했다. 그러자 곧 놀라운 광경이 펼쳐졌다. 비는 부슬부슬 내려 어느새 마당이 다 젖었는데, 그 누구도 망설임이 없었다. 아흔을 바라보는 최고령 어르신이 서슴없이 축축한 바닥에 엎드려 절을 하자 깐깐하기 그지없던 종손, 주손들도 줄줄이 축축한 마당에 고개 숙여 엎드렸다. 저절로 장군의 영정을 되돌아보게 됐다. 호랑이도 고개 숙이게 만드는 장한상 장군. 300여 년이 넘도록 유효한 장군의 기개와 그 속에 숨은 이야기가 점점 더 궁금해졌다.

|

| 경덕사 사당에 모셔진 장한상 장군의 초상화. 호랑이를 타고 다닌 장군의 이야기가 숨어 있다. |

◆장군께 올린 술 한 잔, 초헌관(初獻官)의 이야기

'유령(惟靈)은 골상(骨相)이 괴위(魁偉)하고 재력(才力)이 절윤(絶潤)했다. 궁마(弓馬)로 진과(進科)하여 위국(爲國)의 호신(虎臣)이었다. 어린 시절 발탁되어 명망(名望)이 출중했다. 쌍기(雙騎)로 묘예(妙藝) 보여 젊을 때도 진동했다.'

1724년 장한상 장군이 세상을 떠났을 때 경종대왕은 시신을 고향으로 옮겨 장사 지내도록 상여를 운반할 인부를 보내주며 이런 제문(祭文)을 내리셨다. 수많은 무신들 중에서도 장군은 활 쏘고 말 달리는 일에 빼어나 용맹스러운 무사로서 명성과 인망이 출중한 신하였다. 장군의 죽음을 슬퍼하던 경종대왕의 마지막 인사는 이렇게 끝을 맺고 있다.

'울릉도(鬱陵島)에 사단(事端) 있어 현상(賢相)이 추천하여 책임자로 임명하니 파도 높은 험한 바다 평지같이 항해했고…(중략) 엊그제 시위(侍衛)할 때 씩씩하고 정정함을 보았는데 어찌 한 질환이 갑자기 불숙(不淑)함에 이르렀소. 헌연(軒然)하던 신수(身手)를 다시 보기 어렵구나. 승평세월(昇平歲月) 오래되어 위급한 일 일어날까 걱정되네. 헌걸(軒傑)차고 영특하던 경을 잃고 누구와 짝을 할까? 슬픈 생각 추억이 간절하여 이에 예작(禮酌)을 들려 보내노니 영명(英明)한 혼령은 내려와 흠향하오.'

왕이 그를 얼마나 총애했는지, 그의 죽음 앞에 얼마나 슬퍼하고 안타까워했는지 이 제문을 보면 충분히 느낄 수 있다.

"사실 조선과 일본, 청나라 간 국경 분쟁이 잦던 그 시기에 무관으로 살아가는 삶은 녹록지 않았을 겁니다."

향사를 마친 뒤 서울이며 순천 등 멀리서 참석한 분들을 배웅하고, 마지막까지 남아 뒷정리를 하던 순천장씨대종회장 장선호씨가 혼잣말처럼 작게 말했다. 비가 내린 탓일까? 오늘 향사의 초헌관으로서 장군께 첫 번째 술잔을 올렸던 그의 눈가가 왠지 촉촉해 보였다.

"안용복 사건이 있었을 때는 우리 국토의 동쪽 끝 울릉도 수토사로 활약했고 그 뒤에는 청나라와 국경문제가 발생하자 영토의 북쪽 끝 백두산을 관리하는 중책을 수행하셨죠. 백두산 정계 과정에서는 백성들에게 뇌물을 받고 정치를 한다는 둥 말도 안 되는 정쟁에 휘말려 탄핵을 당하기도 하셨는데… 상소가 올라와서 파직을 당해도 경종대왕은 끝까지 장한상 장군을 계속 중용했고, 장군도 그때마다 왕의 어명을 받들었습니다. 그러다가 또 파직 당하고… 밖으로는 왜구와 싸우고, 안으로는 소론 정치세력과 싸우면서 그렇게 거의 반백년 가까이 무사로 사셨어요. 일흔을 바라보는 노장이 돼서도 이 어른은 무엇을 그렇게 끝까지 지키고 싶으셨을까요? 그게 뭔지 알 것도 같고, 모를 것도 같고…."

알 것도 같고 모를 것도 같은 그의 중얼거림이 이어졌다. 이제는 세월이 달라져서 향사도 예전 같지 않다고 했다. 기억력이 짱짱해서 매해 향사가 있을 때마다 장군의 업적에 대해 어린 후손들에게 열정적으로 강의하시던 장영근 어르신(전 순천장씨대종회장)도 올해는 강의가 힘들었다며 안타까워했다. 불과 몇 시간 전까지만 해도 중학생 장손을 포함해 마흔여 명의 후손들로 왁자하던 사당이다. 그들이 모두 떠난 자리가 갑자기 쓸쓸하게 느껴졌다. 문득 영정 속 장군과 눈이 마주쳤다.

"그런데 사실 저 영정은 진품이 아니에요."

이건 또 무슨 청천벽력 같은 얘긴가.

"몇 해 전 경덕사에 도둑이 들어서 영정도 오려가고 유품도 훔쳐갔죠. 그러고 나니 정신이 번쩍 들더라고요. 이것 다 잃기 전에, 더 늦기 전에 젊은 우리가 뭐라도 해야겠다 싶어서 종친 어른들 말씀대로 대종회가 나섰죠. 이 귀한 역사 자료와 유물을 나라에서 보호해 주면 좋겠다 싶어서 문화재 신청을 했는데. 말도 마세요. 전쟁이었습니다."

그러나! 무사의 후손은 역시 달랐다. 전쟁이 터지면 죽기 살기로 전략을 짜고 끝내 이기는 것이 무사의 본성이다. 오랜 역사의 뿌리를 기억하는 후손의 몸에는 숱한 세월에도 결코 지워버릴 수 없는 '장군의 피'가 흐르고 있었다. 문화재 지정 전쟁에서 그는 결국 승리를 거머쥐었다. 그렇게 2012년 경덕사에 소장하고 있던 유물이 일괄 경북도 문화재로 지정돼 의성 조문국박물관의 수장고로 이전됐다.

"사실 진짜 보물을 보려면 그걸 봐야 돼요. 그 자료들 안에 장군이 진짜 목숨 걸고 지켰던 가치들이 있거든요."

그렇다. 이제 시작이다. 장한상 장군의 흔적을 찾아가는 본격적인 여정이 시작된 것이다.

박물관을 향해 가는 길, 사당을 내려와 마을로 접어들자 장선호씨가 바위 하나를 손으로 가리켰다.

"저 바위가 장한상 장군이 마을 일 보러 와서 호랑이 묶어두던 바위였는데 호석(虎石)이라고 해요."

아…분명 아침에도 이 길을 지났는데 그때는 왜 보지 못했을까. 물끄러미 선돌을 보고 있자니, 고은 시인의 짧은 시가 떠올랐다. "내려갈 때 보았네, 올라갈 때 보지 못한 그 꽃"

글=이은임 영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 연구위원

사진=박관영기자 zone5@yeongnam.com

공동기획 지원: 의성군

박관영

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지