2005년 문학동네 평론 부문 등단

‘슬픔을 공부하는 슬픔’ ‘인생의 역사’

평론집 등 저서 이례적인 20쇄 훌쩍

“문학으로 타인과 소통하는 게 좋다”

인생에 있어서도, 문학에 있어서도 사랑과 죽음은 양대의 주제다. 신형철 문학평론가(서울대 영어영문학과 교수)의 관심사 역시 이 두 축을 따라 흘러왔다. 30대까지는 사랑이었다. 40대에 접어들고 나서, 2014년 이후 그 관심사는 죽음으로 바뀌었다. 참사와 애도에 관한 문제다. 주어진 삶을 다 살아내지 못하고 어느 날 갑자기 죽는 것은 이상하고 잔인하다. 유사한 죽음들이 반복되고 있지만 제대로 대응하지 못한다. 그래서 슬픔을 공부하고 애도하는 것은 중요하다.

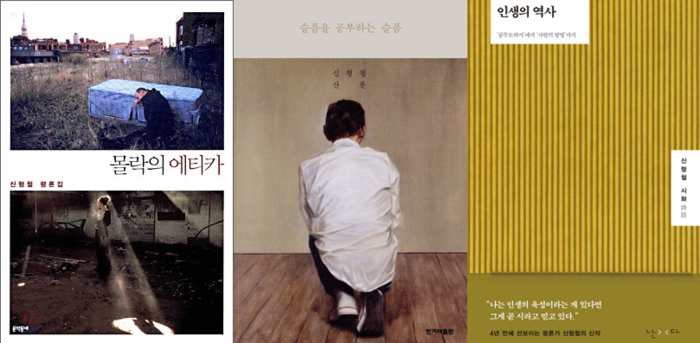

그런 의미에서 그의 평론은 남다르다. 아름다운 문장과 함께 논리적이면서도 동시에 따뜻하다. 그 뒤에는 그의 산문집 제목처럼 '슬픔을 공부하는 슬픔'이 자리한다. 그런 온기가 활자로도 전해졌을까. 독자들의 마음을 사로잡는다. '몰락의 에티카' '슬픔을 공부하는 슬픔' '인생의 역사'…. 그가 펴내는 책들은 20쇄를 넘긴다. 평론집으로선 이례적인 일이다.

그런 그가 지난달 26일 고향 대구를 찾았다. 대구문학관에서 '문학과 애도: 안티고네에서 한강까지'를 주제로 강연을 펼쳤다. 이날 강연 전 그를 따로 만나 1시간 가량 문학과 슬픔에 관한 이야기를 나눴다.

신형철 문학평론가. 그는 "문학을 공부하는 근본적인 이유는 타인에 대한 이해를 넓히는 데 있다"고 말했다. 조현희기자

▶문학에는 시, 소설, 수필 등 다양한 장르가 있다. 그중 가장 사랑하는 장르는.

"비평이다. 문학 자체도 좋지만 문학을 갖고 하는 이야기가 더 재미있다. 좋은 작품을 읽고나면 다른 사람은 어떻게 읽었는지 궁금하고, 저도 설명하고 싶어진다. 만약 세상이 종말을 맞고 무인도에 혼자 남는다면, 책이 아무리 많아도 읽고 싶을지 모르겠다. 읽고난 뒤 소통할 타인이 없기 때문이다. 타인과의 소통, 그것이 제가 비평을 좋아하는 이유다."

▶2005년 '문학동네' 평론 부문으로 등단해 오랜 시간 문학 비평을 써왔다. 평론가님에게 비평 쓰기란 어떤 작업인가.

"해석하는 작품을 소유하는 일이다. 어떤 작품을 나만의 관점으로 규정하고 설명할 때, 그 작품은 내 것이 되는 느낌을 받는다. 비평의 이상적인 상태 중 하나는 특정 작품이 하나의 관점으로 해석되는 것이다. 바람직하지 않은 상황일지 몰라도 평론가 입장에선 그 작품을 자기 것처럼 가질 수 있다. 그런 점에서 가장 '내 것' 같은 작품은 시화(詩話) '인생의 역사'에 실린 '무정한 신과 사랑의 발명'이다. 이영광 시인의 '사랑의 발명'이란 시에 대해 썼는데, 독자들이 그 시와 함께 제 글을 많이 떠올리는 듯하다."

'이 세상의 한 인간은 다른 한 인간을 향한 사랑을 발명해낼 책임이 있다고 생각하는 사람이다. 나는 신이 아니라 이 생각을 믿는다.' (인생의 역사 중 '무정한 신과 사랑의 발명', 97쪽)

▶평론에 대해 논리적인데 동시에 따뜻하다는 평이 많다.

"평론은 다른 창작과는 달리 논리의 힘이 거의 전부다. 읽는 쾌감이 문장의 아름다움보다는 논리에서 온다고 생각한다. 하지만 논리적인 글들은 대체로 비판적이고, 심할 경우 공격적이기도 하다. 그런 글을 쓰는 건 제게 불편하고 힘든 일이었다. 그래서 고민했다. 똑똑하고 차가운 글이 있다면, 똑똑한데 따뜻한 글도 있지 않을까. 저도 그런 글을 좋아하는 걸 알았다. 2010년부터 그렇게 쓰기 시작했다."

신형철 문학평론가의 저서들. 왼쪽부터 몰락의 에티카, 슬픔을 공부하는 슬픔, 인생의 역사.

▶산문집 '슬픔을 공부하는 슬픔' 중 '당신의 지겨운 슬픔' 편에서 "평생 동안 해야 할 일이 하나 있다면 그것은 슬픔에 대한 공부일 것"이라고 썼다. 슬픔을 공부하는 이유는.

"사람은 늘 배워야 한다고 생각한다. 그런데 '공부'와 '배움'은 다르다. 비슷한 말처럼 들리지만, 공부는 혼자서 하는 고독한 작업이라는 느낌이 있다면, 배움은 언제나 타인과 함께하는 것이 전제돼 있다. '슬픔을 공부하는 슬픔'도 제목은 공부지만 사실 배움에 관한 이야기다. 그중에서도 감정, 또 그중에서 슬픔을 배우는 일이다. 우리는 대부분 자기 슬픔밖에 모르기 때문에 공감의 폭이 좁다. 그 폭을 넓히기 위해서는 타인의 감정을 배워야 한다. 예컨대 흔한 병이라는 이유로 우울증을 의지로 극복하라고 말하는 순간, 그것은 당사자에게 큰 폭력이 된다. 세상에는 그런 식의 무지가 만들어내는 폭력이 아주 많다. 저도 모르게 그런 폭력을 저지르지 않게 슬픔을 배운다. 문학도 이를 배우는 통로였던 것 같다."

▶요즘 시들을 보면 어렵고 난해하다는 반응이 많다. 이런 이유로 독자들이 시와 멀어진 게 아니냐는 말도 나온다.

"예술은 원래 어렵다. 어떤 작품이 어렵게 느껴진다면, 그것은 내가 이미 알고 있는 것과는 다른 무언가를 담고 있을 가능성이 높다. 요즘은 오히려 다른 반응을 접한다. '어려우니까 그냥 내가 좋아하는 부분만 즐기면 안 되냐'는 식의 질문이다. 이를테면 SNS에 한 구절만 인용하는 방식이다. 그런 방식도 예술을 향유하는 한 방식이지만 역시 아쉽다. 어려운 것을 돌파하는 것이 아니라 피해가기 때문이다. 예술은 하나의 구조를 가진다. 이해할 수 있는 부분만 떼어내서 즐기면 작품을 완전히 소비할 수 없다."

▶몇 년 전 한 아이의 부모가 됐다. 삶의 정황이 바뀌면 문학을 읽고 쓰는 감각도 달라진다고들 하는데.

"제가 문학을 공부하는 근본적인 이유는 타인에 대한 이해를 넓히는 데 있다. 아이를 낳고 키우는 경험을 문학을 통해 많이 접해 다른 사람보다 많이 이해하고 있다고 생각했다. 그런데 실제로 경험해보니 다르다. 열심히 공부했다 해서 이게 끝은 아니구나, 간접 경험이지 직접 경험은 또 다르구나…. 공부로도 도달할 수 없는 영역이 있다는 걸 알았고 문학의 힘에 대해 더 겸손해졌다."

조현희

문화부 조현희 기자입니다.영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)