폭탄 터지지 않아 체포된 지식인…옥중 의문사가 안타까움 더 키워

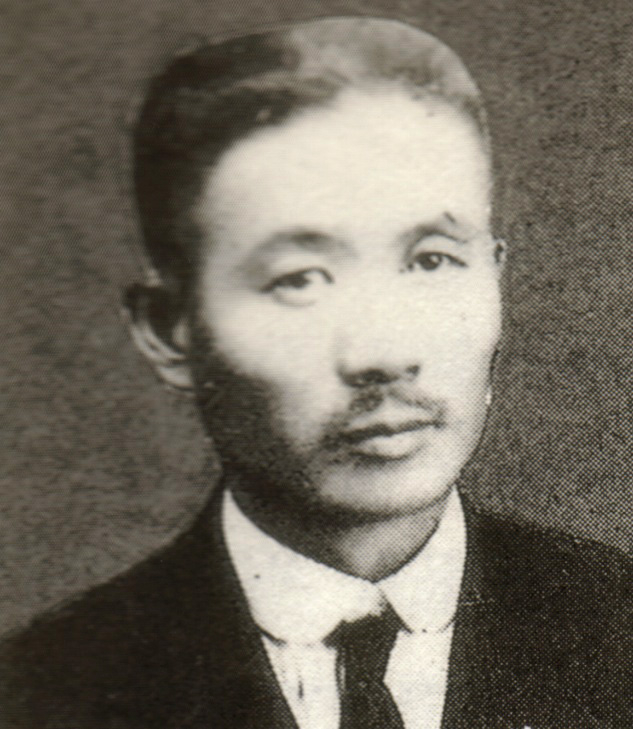

김지섭(金祉燮, 1884~1928) : 안동→대구→충남 금산→서울→중국→일본 도쿄

풍산김씨 집성촌 오미리 출신

독립운동가 24명 배출한 마을

스승의 아들인 김응섭과 교류

서울과 대구 오가며 공부하고

의열단 가입 후 독립운동 투신

日王에 폭탄 3개 던졌지만 불발

일제에 붙잡혀 결국 옥중 의문사

1891년 어느 맑은 봄날 아침, 안동 오미리 369번지의 풍경이 막 피어나는 진달래꽃만큼이나 따듯하고 정겹다. 조그마한 사내아이가 쟁반 같은 책보를 안고 집을 나선다. 일곱 살 김지섭이다. 스승의 집까지 500m 남짓에 지나지 않는데다 삼벽당(三碧堂)부터는 마을 안 황톳길이 펼쳐지고, 오미리가 풍산김씨 집성촌이라 오가는 데 조금도 무리가 없다.

김지섭이 열두살부터 문중어른 김병황에게 학문을 배운 '안동김씨영감댁'의 모습. 김병황의 선친이 동부승지를 지냈다 해서 그렇게 불렸다.

김지섭은 이때부터 12세까지 5년 동안 문중어른 김병황에게 배웠다. 오미리 242번지 스승의 집은 '안동김씨영감댁'이라 불렸다. 김병황의 선친이 동부승지를 지냈다 해 그렇게 높여 호칭됐다.

김병황은 안동 의병이 일어났을 때 문중을 대표해 창의군을 후원한 인물이었다. 그런 스승이었으니 '천재' 소리를 들으며 '지사적 풍모'를 보여주는 어린 제자를 아낀 것은 정해진 귀결이었다.

뿐만 아니라 스승의 세 아들 김정섭, 이섭, 응섭은 모두 독립운동에 투신했다. 즉 영감댁 사람들은 김지섭과 기질이 같았다. 게다가 김지섭은 영감댁 막내아들 김응섭보다 여섯 살이나 어렸다. 그 점에서도 김지섭은 스승 부부와 삼형제의 귀여움을 독차지하고도 남을 만했다.

안동 오미리는 풍산김씨의 집성촌으로, 24명이나 되는 독립운동가를 배출했다. 김지섭도 그중 한 명이다.

마을 전체도 그랬다. 오미리는 24명이나 되는 독립운동가를 배출했다. 김병황 보다 5세 연상의 '진짜 영감'도 그 중 한 사람이었다. 마을 행사 때 한과 등 먹을거리를 김지섭에게 쥐어주던 그 문중어른은 아들을 이강년 의병부대에 보낸 김순흠이었는데, 망국이 눈앞에 다가온 것을 한스럽게 여겨 1908년 스스로 목숨을 끊었다.

오미리 사람들 중 특히 김지섭에게 영향을 끼친 인물은 김응섭이었다. 김응섭은 한성법관양성소에 다니면서 종종 고향에 들러 나라 형편을 김지섭에게 깨우쳐 줬다.

"한국정부는 재정 및 외교 정책을 일본정부가 추천하는 고문에게 물어 시행해야 한다"는 '1차 한일 협약(1904년 8월22일)'은 충격이었다. "한국 정부는 일본국 정부의 중개를 거치지 않고는 국제적 성질을 가진 조약이나 약속을 하지 못한다"는 '2차 한일 협약(을사늑약, 1905년 11월17일)'은 더 더욱 충격이었다. 사실상 나라가 망한 꼴이었다.

김지섭이 그렇게 김응섭으로부터 세상 돌아가는 형편을 확실하게 알아가던 무렵, 대구 지식인 이일우는 서울에 체류하면서 박은식, 장지연, 이동휘 등 많은 지사들을 만나고 있었다. 그렇게 두루 토론을 한 끝에 민족의식 고취와 새 지식 계발이 국권 회복의 초석이라는 일념을 얻었다.

이윽고 신교육 구국운동의 움직임이 경북 지방에서 최초로 결실을 맺은 시무학당(時務學堂)이 개교했다. 시무학당은 계층을 가리지 않고 누구든 숙식을 제공받으며 언제든 공부할 수 있도록 할 계획이었다.

김지섭이 이일우에게 배우려고 대구를 찾았다. 자신의 장남 상악보다 단 두 살 위인 김지섭을 맞으며 이일우는 "학교일 때는 시무학당, 도서관일 때는 우현서루(友弦書樓)라 부르지요. 우현서루가 추강(김지섭) 같은 열혈지사를 배출하게 됐으니 참으로 기쁩니다"하고 환대했다.

김지섭은 오랫동안 우현서루에 머물면서 여러 지사들과 폭넓게 교유했고, 독립운동 방략에 대한 많은 지식과 깨달음을 얻었다.

김지섭을 한눈에 알아본 사람은 또 있었다. 금산군수 홍범식이었다. 1910년 8월29일 홍범식은 평소 신임해온 금산재판소 통역관 겸 서기 김지섭을 찾았다. 홍범식은 김지섭에게 상자 하나를 주면서 그것을 자신의 관사에 가져다 놓으라 했다.

김지섭이 관사에 닿아 상자를 열어보니 가족에 남기는 유서 10통이 나왔다. "나는 죽음으로써 나라에 충성을 다하려 한다. 그대(김지섭)도 관직을 떠나 다른 일을 하라"는 당부도 있었다. 김지섭이 놀라 관아로 부리나케 돌아왔지만, 이미 홍범식은 객사 뒤 소나무에 목을 맨 채 숨진 뒤였다.

의열단에 가입한 김지섭은 일본 제국의회 개막식에 참석한 일본 주요 권력자들을 한꺼번에 처단하려는 계획을 세웠다. 그러나 개막식이 열리지 않자 일왕을 처단해야겠다고 계획을 변경했다. 사진은 안동 정하동의 김지섭 기념비

항일운동가를 기른다는 이유로 우현서루는 1911년 강제 폐교됐지만, 김지섭은 그 뒤에도 대구를 자주 방문했다. 29세이던 1913년 1월8일 관직을 그만두고 귀향한 그는 낙동강변 영호루(映湖褸) 등에서 안동 지역 지사들과 시국을 토론하며 암중모색했다.

그러던 중 김응섭이 대구에 변호사 사무소를 연다면서 상주 분소 일을 맡아달라 부탁해왔다. 그래서 가끔 대구에 들렀던 김지섭이 하루는 이일우에게 "오미리에서도 서당으로 사용되던 화수당(花樹堂)을 경술국치 이후 강습소로 유지했었는데 일제가 강제로 폐쇄시켰습니다"라고 귓속말을 건넸다. 동병상련의 아픔이었다.

1919년 독립만세운동이 일어났다. 우리 민족의 평화 시위를 일제는 무자비하게 탄압했고, 3∼5월 동안 하루 평균 81.6명의 한국인이 죽임을 당했다. 김응섭이 파리장서를 영문으로 번역해 망명했고, 김지섭도 압록강을 건너 지린, 베이징, 상하이를 오가며 독립운동에 본격 뛰어들었다.

김응섭과 김지섭은 의열단에 가입했다. 의열단에는 김시현도 들어 있었다. 김지섭의 남동생과 김시현의 여동생이 부부였으니, 김지섭과 김시현은 사돈 관계였다.

의열단은 조선총독부에 폭탄을 던지는 등 맹렬한 활동을 펼쳤다. 물론 실패도 있었다. 의열단이 총력을 기울인 1923년 3월의 '제2차 국내 암살·파괴 계획'을 이끈 김시현은 사전 정보 누설로 붙잡혀 12년 실형을 언도받았다.

김시현이 대구형무소에서 고문당하고 있던 1923년 12월20일, 폭탄 3개를 품은 김지섭이 일본 제국의회 투탄을 위해 도쿄로 출발했다. 9월1일 발생한 동경 대지진 때 한국인 1만여 명이 학살당한 원수를 갚자는 의열단의 결의가 있었고, 김지섭이 의혈 투쟁을 자원했다.

그런데 1924년 1월5일 김지섭이 도쿄로 막 진입하려는 순간, 일본 제국의회 개회 무기 연기 소식이 들려왔다. 의회 개막식에 참석한 일본 주요 권력자들을 한꺼번에 처단하려던 계획이 막막해졌지만, 김지섭의 뇌리에는 새로운 생각이 떠올랐다. '적국 최고 수괴는 일본 왕이다! 일본 왕궁을 공격하면 우리의 독립의지를 세계만방에 떨칠 수 있고, 일본놈들은 두려움에 떨 것이야!'

김지섭은 1924년 1월5일 일본 히비야 공원에서 일왕에게 폭탄을 던졌다. 불발이었고, 김지섭은 체포됐다. 사진은 안동 오미리에 위치한 김지섭 독립운동 기념탑.

적국의 심장을 공격하기로 결심했다. 김지섭은 일본 왕궁을 둘러싸고 있는 히비야 공원으로 갔다. 오후 7시20분쯤이었다. 김지섭은 왕궁 정문 앞 니주바시 다리를 지나고 있는 일본인 관광객 두 명에게 슬쩍 붙어 일행인 양 위장했다.

이윽고 왕궁에 접근했을 때 김지섭은 폭탄 하나를 꺼내어 힘차게 던졌다. 뇌관에 불이 붙은 폭탄은 다리 한복판에 쿵 떨어졌지만, 바다를 건너면서 열흘 이상 습기에 젖은 탓에 터질 줄을 몰랐다. 보초병 히쿠이 세이가 김지섭에게 총구를 겨누었다. 김지섭은 다시 폭탄을 던졌다. 폭탄은 왕궁 정문인 사쿠라다몬 석책 위에 떨어졌지만 역시 폭발하지 않았다. 셋째 폭탄도 또 불발이었다. 결국 김지섭은 체포됐다.

일제는 혹독한 고문 끝에 무기징역을 구형했다. 지사는 "사형 아니면 무죄"를 주장했다.

지사는 "폭탄을 품고 일본 왕궁에 달려들었으나/ 십 년간 꾸민 일이 하룻밤에 헛됐도다/ (중략) 뒷날 도쿄로 건너오는 의사들이여/ 내가 한 일을 거울삼아 그대는 뜻을 이루라"는 옥중시에 '거사에 실패하고 감옥에 갇혔다(失敗入獄, 실패입옥)'라는 제목을 달았다.

지사는 겸양하게 표현했지만 일부는 사실과 다르다. 일본 왕궁 거사는 실패가 아니다. 의열 투쟁의 목적은 암살과 파괴 자체가 아니라 메시지 전달에 있다. 지사의 왕궁 거사는 일본인들에게 천황은 결코 신성하지 않으며, 피지배 민족 손에 죽임을 당할 존재에 불과하다는 인식을 강렬히 심어줬다.

일제에 붙잡힌 김지섭은 혹독한 고문 끝에 무기징역을 구형받았다. 김지섭은 1928년 2월20일 일본 치바 형무소에서 생을 마쳤다.

지사의 예언은 그대로 현실이 됐다. 1932년 1월8일 이봉창 의사가 도쿄로 와서 일본 왕에게 폭탄을 던졌다. 하지만 지사는 이봉창 의거 전인 1928년 2월20일 일본 치바 형무소에서 의문사했다.

그로부터 11개월 뒤인 1929년 1월29일 대구형무소에서 출옥한 김시현은 "김지섭이 보고 싶다"고 했다. 이일우는 김시현을 우현서루 건물로 데려와 지사의 옥중시 '죽음에 대한 생각(死觀)'을 읽어줬다.

"사람의 일생은 길어야 백년이다/ 세상에 태어나면 이미 죽음이 뒤따른다/ 달은 머잖아 어두운 밤으로 돌아가고/ 꽃은 열흘도 안 되어 진흙으로 떨어진다/ 성인만 의를 취하는 것이 아니다/ 구차하게 살려들면 어리석음을 면하지 못한다/ 어디가 태평천국인가/ 청산은 말이 없고 어수선한 풀만 무성하다"

글=정만진 영남일보부설 한국스토리텔링연구원 연구위원

사진=박관영기자 zone5@yeongnam.com

박관영

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)