|

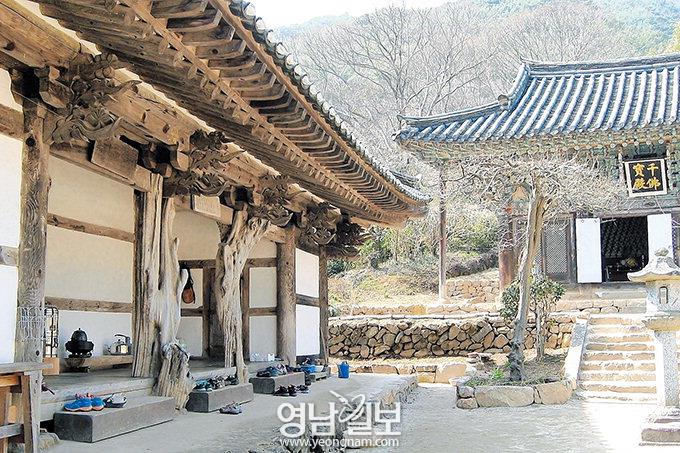

| 요사 마루에서 본 모과나무 기둥. |

옛 건물들을 살펴보면 우리 민족의 자연친화적 정서와 미감을 확인할 수 있는 부분들이 적지 않다. 자연석을 그대로 주춧돌로 삼은 덤벙주초, 나무 원목을 반듯하게 다듬지 않고 생긴 대로 활용한 기둥 등이 대표적이다. 특히 옛 산사 건물에 이런 특징이 다양하게 잘 드러나 있다. 건물 중에서도 누각이나 종각 등에 굽은 원목 기둥을 그대로 사용한 경우가 많다. 문경 김용사의 가장 오래된 건물인 곡루(곡식 창고)의 1층 기둥, 김용사 부속 암자인 대성암의 침계루 1층 기둥, 서산 개심사의 범종각 기둥 등이 대표적이다. 이런 사례들을 초월하는, 차원이 다른 산사 건물의 기둥이 있다. 구례 화엄사 부속암자인 구층암(九層庵)의 요사(寮舍) 기둥이다. 보는 순간 놀라움과 큰 감동이 몰려왔다는 사람들이 적지 않은 모과나무 원목 기둥이다.

◆파격적 미학 보여주는 모과나무 기둥

|

| 구례 화엄사 부속암자인 구층암 남쪽 요사의 북쪽 면과 천불보전. 왼쪽의 요사 툇마루에 있는 두 개의 기둥이 모과나무 기둥이다. 천불보전 앞에 자라는 두 그루의 모과나무는 이 기둥을 위해 베어낸 곳에서 다시 자라난 것이다. |

지리산의 대표적 사찰인 화엄사는 고찰이자 대찰이어서 귀중한 문화재도 많고 볼거리도 많다. 사역 전체가 사적 제505호로 지정돼 있는 화엄사에는 국보가 3점(각황전, 각황전 앞 석등, 4사자삼층석탑), 보물이 4점(대웅전, 동오층석탑, 서오층석탑, 원통전 앞 사자탑)이나 된다. 초봄이 되면 매혹적인 꽃을 피우는, 수령 300년이 넘은 각황전 옆 홍매화가 전국의 탐매가와 사진가들의 가슴을 설레게 한다. 각황전과 만월당 뒤편에 늘어선 동백들이 피우는 붉은 꽃들도 마찬가지다.

그래서 언제나 사람들의 발길이 끊이지 않는데, 대부분의 사람들은 화엄사 경내만 둘러보고 떠난다. 바로 근처에 별세계가 있는데도. 대웅전 뒤쪽으로 화엄사 경내를 조금만 벗어나면 번잡하지 않은, 고요한 분위기를 누릴 수 있는 별천지가 펼쳐진다. 구층암과 그 옆에 숨어있는 길상암이다.

화엄사에서 500m 정도 떨어져 있는 구층암은 대웅전 뒤로 올라가면 나타나는 대숲 길이 이끄는 곳에 있다. 개울을 건너 암자 마당에 들어서면 승려들 거처인 요사 앞의 3층 석탑이 맞이한다. 온전하지 못한 데다 오래된 맛이 나는 이 탑은 삐뚠 방향으로 놓여 있는데, 그래서 오히려 더 편안하게 다가온다.

구층암, 구례 화엄사에 딸린 요사

자연목 그대로 살린 도랑주 압권

천불보전 앞마당 나무 잘라서 써

자연·건축 경계마저 허문 파격미

탑을 지나 구층암 편액이 걸린 요사 옆을 돌아가면 구층암 전각 전체가 한눈에 들어온다. 천불보전을 중심으로 앞쪽에 마당이 있고, 천불전 앞 좌우에 요사가 있다. 이 요사에 눈이 번쩍 뜨이게 하는 모과나무 기둥이 있다. 가지만 대충 제거한, 울퉁불퉁하고 기괴한 모과나무 원목을 그대로 사용했다.

가지를 제거하고 껍질만 벗긴, 가공이 거의 없는 자연목 모양을 그대로 살려 만든 기둥을 ‘도랑주’라고 한다. ‘도량주’로도 불리는 도랑주는 조선 후기 살림집과 사찰 등에서 많이 사용되었다. 도랑주로 가장 대표적인 것이 바로 구층암 요사의 툇간 기둥이다.

구층암에는 세 개의 모과나무 기둥이 있는데, 그 압권은 구층암 편액이 걸려 있는 요사의 모과나무 기둥 두 개다. 이 건물은 구조가 매우 독특하다. 일곱 칸(측면 네 칸)의 일자형 건물인데, 한쪽 면(탑이 있는 쪽)은 일곱 칸 중 가운데 다섯 칸이 툇마루로 되어 있다. 반대쪽은 세 칸이 마루이고 양 옆에 크기가 다른 방이 좌우로 있다. 가운데 방을 두고 양쪽으로 문과 마루를 낸 특이한 건물이다.

이 요사의 천불전 쪽 툇마루에 두 개의 모과나무 기둥이 있다. 제멋대로 자란 모과나무를 통째로 잘라다가 윗부분을 건물 높이에 맞춰 적당히 잘라 그대로 사용했다. 이처럼 파격적인 도랑주는 더 이상 없을 듯하다. 그것도 사람이 거주하는 일곱 칸 규모 건물의 중심 기둥으로는.

큰 가지를 잘라낸 모양이 그대로 있고, 골이 지고 속이 파인 곳도 그대로 드러나 있다. 가지가 솟아나왔던 흔적은 물론이고, 모과나무 특유의 나뭇결과 울퉁불퉁한 옹이 등이 그대로다. 자랄 때 끼어들어간 큰 돌이 그대로 박혀 있기도 하다.

두 개의 기둥 가운데 동쪽 기둥은 중간 부분에서 줄기가 나뉘어 살짝 비틀리며 솟아오른 모양인데, 둘로 갈라진 틈에 처마의 구조물을 절묘하게 끼워 맞추었다. 다른 하나도 비슷한데, 위쪽이 더 굵은 그 모습이 어느 각도에서 보면 등 받침 떠받치고 있는 영암사지 석등의 사자를 떠올리게 한다.

또다른 모과나무 기둥 하나는 그 맞은편 요사 툇마루에 있다. 이 기둥은 남쪽 요사의 두 기둥만큼 굵지 않고 기묘하지도 않지만, 마찬가지로 최소한의 가공만 거친 모과나무이다.

◆앞마당에 자란 모과나무 사용

구층암 모과나무 도랑주는 옆의 잘 다듬은 둥근기둥들과 대비되어 더욱더 파격적인 멋을 더해준다. 목재로서는 거리가 먼 모과나무를 건물 기둥으로 생각할 수 있었던 자체가 기발하고 파격적이다. 마당에 서 있는 모과나무를 그대로 처마 아래로 옮겨놓은 것 같은 기둥 덕분에 건축과 자연의 경계가 허물어진 듯하다. 평범한 건물을 누구나 다시 돌아보게 만든 안목과 통찰로 특별한 아름다움을 선사하고 있다.

이 모과나무 기둥에 대해서는 임진왜란 때 소실된 요사를 120년 전에 새로 지으면서 천불보전 앞마당에 있던 모과나무를 기둥으로 썼다고 한다. 사용된 모과나무는 아름드리 크기로 봐서 최소한 100년 이상 자란 나무인 듯하다. 1936년 태풍 때 쓰러진 모과나무를 사용했다는 이야기도 있다. 현재도 천불보전 앞에 두 그루의 모과나무가 자라고 있는데, 기둥으로 베어낸 나무 밑둥에서 다시 자라난 것이다. 그 아래를 파보면 지금도 나무를 베어낸 흔적이 남아 있다고 한다.

구층암 남쪽 요사에는 광무 원년(1897년)과 3년(1899년)의 중건기가 걸려 있다. 지금은 ‘구층암’이란 편액이 걸려 있지만, 광무 원년의 현판에는 ‘구층연사(九層蓮社)’라고 적고 있고, 1899년의 ‘중수구층암기’에는 ‘구층난야(九層蘭若)’라고 적고 있다. 1937년에 작성된 상량문에는 ‘구층대(九層臺)’로 기록하고 있다.

한편 모과는 성인을 보호한 열매라는 의미의 ‘호성과(護聖果)’로도 불리었는데, 이와 관련해 흥미로운 이야기가 전한다. 옛날 공덕을 많이 쌓아 사람들이 성인(聖人)처럼 받들어 모시던 스님이 외나무 다리를 건너게 되었다. 아슬아슬한 다리를 반쯤 넘어 건넜을 때, 바로 앞에서 스님을 노려보는 커다란 구렁이가 나타났다. 난처한 지경에 빠진 스님이 어떻게 해야 할지 고민하는 순간, 갑자기 다리 옆에 자라던 모과나무에서 잘 익은 모과 열매가 툭 떨어져 구렁이의 머리를 정확히 맞혔다. 덕분에 스님은 안전하게 다리를 건널 수 있었다.

글·사진=김봉규 전문기자 bgkim@yeongnam.com

<이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다>

김봉규

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지