닮고 싶은 누군가가 있다는 것은 '덜 익었다는 의미'

먹고 살 수 있는 길 알지만 내가 가고 싶은 길 간다

바닥 친 자의 신음 원재료로 한 블루스, 恨과 닮아

기타는 하나의 세계…어떤 무대든 '나만의 블루스'

|

| 나는 연주할 때마다 내가 하늘의 나와 땅의 나로 양분되는 걸 자주 느낀다. 왼쪽 나와 오른 쪽 나 사이로 뮤즈를 더욱 황홀하게 만드는 세상이 들이친다. 블루스란 일상의 절망을 하늘의 희망으로 바꿔놓는 신비한 힘을 갖고 있다. 한때는 나를 사로잡는 롤 모델이 있었지만 이제는 그런 존재가 없다. 나는 그냥 '지구' 혼자로 족하다. 예전에는 장르에 걸려 넘어갔지만 이제는 장르를 불문한다. 기분이 좋으면 이미자의 동백아가씨를 지구 버전의 블루스에 쌈 싸먹기도 한다. |

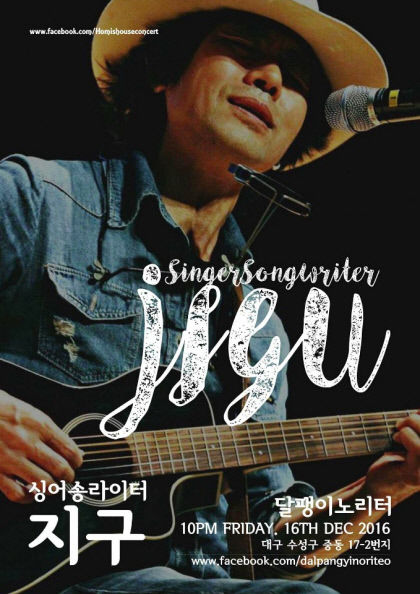

나는 블루스맨 '지구'(본명 김호남). 지도 없이 대양을 항해한다. 살다 보니 나 자신이 하나의 길이라는 걸 좀 알겠다. 난 좀 대책 없이 산다. 일년 중 반은 집, 반은 길 위에서 잔다. 차도 없으니 웬만한 거리는 걷는다.

누군가가 그런 말을 한 적이 있는 것 같다. 닮고 싶은 누군가가 있을 땐 아직 덜 익은 거라고. 한 시절 우리는 수많은 누군가를 팔로하고 싶어 한다. 모방하고 싶은 누군가의 캐릭터. 그게 약도 되지만 독이 되기도 한다. 나름 자기 삶의 운명과 한계를 객관적으로 파악하고 나면 비로소 자기 깜냥을 직감하게 된다. 그때 비로소 '마이웨이(MYWAY)'가 가능해진다.

나도 한때는 닮고 싶은 뮤지션이 있었다. 비비킹, 마크 노플러, 에릭 클랩튼, 존 메이어, 게리 무어, 조 새트리나이, 스티브 바이…. 그들만큼 기타를 잘 치고 싶었다. 거칠면서도 소울(soul) 가득한 보컬라인을 만들고 싶어 김태화, 김현식, 전인권, 김동환, 조용필의 음색을 해부했다. 이젠 내 목소리를 찾았다. 그래서 롤모델도 필요 없다.

코로나19에 실려 온 혹한. 이번 겨울은 더없이 추웠다. 내가 짓누르고 있는 야산 언저리는 영하 24℃까지 곤두박질쳤다. 거실 한편에 놓인 벽난로가 난방을 책임진다. 장작 확보가 급선무. 낮에는 야산을 누비며 말라 죽어 뒹구는 나무를 잘라 갖고 와 도끼로 장작을 팬다. 누가 뮤지션이라 믿겠는가.

|

| 2011년부터 6년쯤 끌고 왔던 신개념 하우스 콘서트인 '호미스'. 지금 그 공연기획은 이런저런 이유로 잠시 쉬고 있지만 곧 재개될 것이다. 지구만의 뮤직공동체를 만들고 싶다. 그 시절 유리창에 적어놓은 호미스, 그 문구 앞에 서면 유목민의 정서로 음악만의 밤을 일궜던 추억의 잔상들이 반딧불이처럼 살아난다. |

강원도 화천에서 태어나 여러 곳을 전전하다가 2000년쯤 현재 살고 있는 경기도 양평균 양서면 복포리 야산자락으로 들어왔다. 허름한 슬레이트집을 짓고 홀로 살아간다. 2011년부터 신개념 하우스 콘서트 '호미스(HOMIS)'를 6년간 열어왔다. 행복한 시절이었다. 모 여행사에서도 괜찮은 뮤직게스트하우스로 내 집을 지목했다. 홍대 게스트하우스와 내 공간이 공유되기도 했다. 1만원 내면 밤새 음악에 푹 빠질 수 있었다.

나를 보고 다들 '블루스맨'이라 한다. 엄격히 말해 블루스를 바탕으로 해서 그 위에 재즈를 드문드문 전략적으로 수놓는다. 블루스와 재즈 사이에 포크도 토핑해준다.

블루스? 우리의 한(恨)과 너무 닮았다. 미국 남부 목화농장에 잡혀 온 흑인 노예들의 슬픔은 한말 민초의 한과 닮은꼴. 블루스는 판소리, 아리랑 등과 비슷한 어둠을 갖고 있다. 블루스는 바닥 친 자들의 신음 같은 걸 원재료로 해서 재즈로 점핑된다. 그래서 20세기 서양음악의 풍운아로 자리 잡게 된다. 거기서 나온 로큰롤, 리듬앤드블루스 등은 비틀스와 밥 딜런, 엘비스 프레슬리 등을 만나 거대한 팝문화를 만들었고 그 한 자락이 대한민국 뮤직의 생태계를 일궈낸다. 나도 그 영양분을 받아먹고 성장했다.

|

| 10년 전부터 나는 대구를 제2의 고향으로 삼아 '달빛통맹 콘서트' 등 공연을 이어가고 있다. |

나도 나만의 블루스 연대기가 있다. '내쪼'의 음악을 한다는 것, 제도권 음악이 무소불위의 파워를 발휘할 땐 매우 위험했다. 어떤 시류를 타야 유명해지고 그래야만 먹고살 수 있는 구조였기 때문이다. 하지만 이제 음반시장도 죽어버렸다. 유명하지 않은 채 음악만 갖고 밥 먹고산다는 게 어려워졌다. 차라리 잘 됐다. 그래서 그런지 자기만의 음악을 죽을 때까지 하려는 진정한 후배들이 더욱 많아졌다.

음악은 알코올을 동반시킨다. 적당한 취기에 업히면 내 애드리브는 더욱 활개를 친다. 밥 말리의 명곡 '노 우먼 노 크라이', 그리고 빌리 조엘의 '피아노 맨'은 그 어떤 무대에서도 나답게 연주할 수 있다. 이미자의 '동백아가씨'도 나만의 블루스로 변주한다. 80년대 초 젊음을 사로잡았던 추억의 리듬, 디스코까지 부활시켰다. 일명 '지디스코'로.

여섯 줄 기타는 하나의 세계다. 내 손가락이 그걸 어떻게 건드리냐에 따라 명암과 채도가 달라진다. 특정 음을 강조할 때도 난 털을 뽑듯이 줄을 두 손가락으로 뜯어준다. 그럼 묘한 공명이 분출한다. 나는 연주에 몰입할 때 아프리카 주술사처럼 몸통이 위아래로 출렁거린다. 뮤즈를 친견하는 나만의 주술이랄까.

그 주술은 낮의 조도를 낮춰준다. 밤의 어둠은 더욱 고혹하게 다져준다. 내 주술의 뒤안길. 거길 파보면 갓 음악에 포로가 되기 시작한 한 아이가 보인다. W2면에 계속

글·사진=이춘호 음식·대중문화 전문기자 leekh@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지