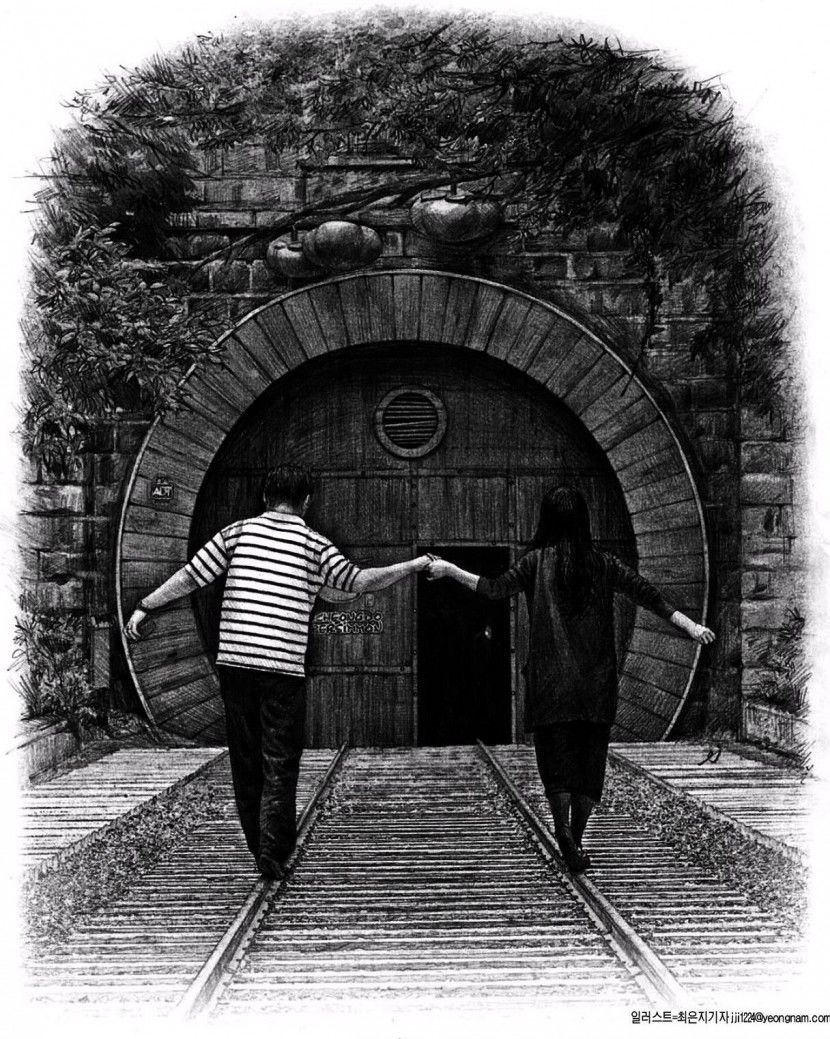

- 청도(淸道) 와인터널, 그곳엔 사랑이 있었네

|

작년, 이맘때의 일이다. 그녀의 가슴에 조그마한 종양이 생긴 것은.

“크게 신경 쓸 필요는 없어. 포도씨만한 것이니까.”

영남대학교 앞 커피전문점, 하얀 커피잔 아래 갈색 커피공방.

다음 날, 우린 그녀의 부모님과 함께 대구 도심에 위치한 한 대학병원으로 갔다. 간단한 입원수속이 끝나고, 간호사가 안내해준 병실로 들어서자, 두 개의 텅 빈 침대 너머로 조그마한 연못과 함께 녹슨 분수대가 보였다.

“수도원 같은 분위기네.”

그녀가 침대 위로 털썩 주저앉으며 아무렇지도 않은 듯 이렇게 말했다.

잠시 후, 그녀는 두 개의 링거바늘을 손등에 꽂은 채 미로 같은 복도를 지나 곧장 수술실로 향했다. 카페라떼의 하얀 거품만큼이나 나른했던 오후…… 그렇게, 그녀의 지루했던 수술은 삼성라이온스의 3회말이 시작될 때쯤 박진만의 뼈아픈 실책과 함께 끝이 났다.

“걱정하지 마세요. 진통제를 다시 투여할 테니까.”

병실로 돌아오는 동안, 그녀의 입술에선 짧고 가는 신음소리가 끊임없이 흘러나왔다.

“외출이 허락되면 와인이나 한 잔 사줘. 가볍고 스위트한 걸로 말이야.”

따스한 햇살이 커튼 아래로 사라지고, 주차장 너머로 땅거미가 짙게 드리워질 때쯤, 그녀가 엷은 미소를 머금으며 나에게 말했다.

귀를 입술 가까이에 가져가야 겨우 알아들을 수 있을 정도의 성량.

가볍고 스위트한 것이라…… 순간, 청도 남성현에 위치한 한 조그마한 기차터널이 떠올랐다. 그 동굴 속은 시원한 냉기와 함께 시큼한 감내음으로 가득했다.

“멋진 곳을 알고 있어. 이곳 에어콘 바람과는 비교가 되지 않아.”

형편없는 것은 짜디 짠 병원식만이 아니었다. 천장에 달린 녹슨 팬에선 하루 종일 퀴퀴한 곰팡이 냄새가 났다.

한 달 뒤, 우린 주치의의 허락 하에 청도로 갔다. 한낮 기온은 35도를 웃돌았고, 그녀는 달랑 티셔츠 한 장만을 걸친 채 나의 차에 올라탔다.

“빨리 와요. 회복기 일수록 조심해야 하니까.”

간호사가 그녀의 손등에서 은빛 링거바늘을 빼내며 이렇게 말했다.

차가 대구 도심을 벗어나자, 그녀는 기다렸다는 듯 창문 밖으로 고개를 내밀었다. 그리고 신나게 휘파람을 불어대기 시작했다. 글렌 밀러의 '인 더 무드(In the Mood)' 만큼이나 스윙감 있는 노래.

자동차가 경산 남천을 지나 아카시아나무로 울창한 남성현재로 접어들 때쯤, 난 경산과 청도를 잇는 한 고개를 떠올렸고 그에 얽힌 전설 하나를 그녀에게 들려주었다.

“예전, 청도로 시집간 한 여인이 모친의 부고를 접하고 급히 경산으로 가던 중 그만 산 속에서 곰을 만나게 되었대. 그녀는 너무 놀란 나머지 자신의 치마를 뒤집어 쓴 채 길 한가운데 엎드려버렸지. 그런데 하필이면 그 날이 여자의 달거리 날이라 가랑이 사이로 피의 붉은 흔적이 드러나 버렸고, 그 기이한 모습에 놀란 곰은 오히려 숲 속으로 줄행랑 쳤다지 뭐야. 그 후 그곳은 곰이 튄 곳이라 하여 ‘곰티재’로 불리게 되었대. 어때, 재밌지 않아?”

그녀는 나의 이야기에 빙긋이 미소를 머금더니, “너…… 날 버리고 튀려는 속셈은 아니겠지?” 하고 되물었다.

“설마.”

“괜찮아.”하고 그녀가 다시 말했다. “나 알고 있어. 나에게 남겨진 시간이 그리 길지 않다는 거. 한 달이 될 수도 있고, 일년이 될 수도 있겠지. 그동안만이라도 건강했으면 좋겠어……”

건강. 그러자 나의 볼을 스쳐지나가는 이 바람은 건강한지, 전나무를 집어 삼킬 듯한 저 뜨거운 햇살은 건강한지…… 그렇게 모든 사물들의 건강이 궁금해지기 시작했다.

급하게 휘어지는 내리막길이 끝나자, 드디어 송금교회의 뾰족 솟아오른 두 개의 첨탑과 함께 ‘와인터널’이라고 적힌 녹색의 표지판이 눈앞에 드러났다.

“와인터널?”

“그래, 감으로 만든 와인을 맛볼 수 있는 유일한 곳이야. 내 기억으론 맛이 스위트했고, 아로마가 풍부했던 것 같아. 너에게 꼭 보여주고 싶었어.”

짙은 녹음으로 감싸인 주차장으로 들어서자, 감그린의 상징물과 함께 녹슨 철로가 나타났다. 차에서 내린 우린 누가 먼저랄 것도 없이 손을 잡고 철로 위를 나란히 걸었다. 그녀는 가끔 증기기관차를 흉내 내듯 칙칙폭폭하고 기차소리를 냈다.

평일 오후라 그런지 터널 안은 한산했다. 바(bar)까지 이어지는 길은 화려한 조명과 다양한 장식품으로 더없이 아름다웠다. 우린 장식용 오크통이 옆에 놓인 테이블 앞에 앉아 ‘감그린 아이스와인’과 함께 조각케이크를 시켰다. 저만치 떨어진 곳에선 단체관광객인 듯해 보이는 사람들이 서로의 얼굴을 마주보며 연방 기념사진을 찍어대고 있었다.

“조금만 마셔. 이곳은 키핑이 가능한 곳이니까.”

내가 그녀의 잔에 와인을 따르며 말했다.

“두 잔까진 괜찮을 거야. 의사가 회복기라고 했으니까.”

회복기…… 순간, 가슴이 잔잔히 아려왔다.

우린 서로의 건강과 행운을 기원하며 건배했고, 몇 모금의 와인을 마셨으며, 몇 마디의 농담을 주고받았다. 감의 떫은맛은 타닌이라는 성분 때문인데 혈관을 깨끗이 정화시켜 주는 작용을 한대……

솔직히 난 이후의 대화를 기억하지 못한다. 그 당시, 난 청혼의 기회만을 엿보고 있었다. 전날 밤부터 새벽까지, 아무리 차가운 물을 들이켜도 내 가슴 속 열기는 식지 않았다. 그러자 모든 것이 분명해졌다. 그녀를 향한 나의 이 뜨거운 감정을 사랑이란 단어 외엔 그 무엇으로도 설명할 수 없다는 것을…… 하지만, 아픈 그녀에게 ‘값싼 동정 따위’로 오인 받지 않으려면 세심한 주의가 필요했다.

“돌아가야 할 시간이 얼마 남지 않았어.”

그녀가 자신의 손목시계를 힐끔 훔쳐보며 말했다. 순간, 난 용기를 내었다.

“나와 결혼해 주지 않겠니?”

물론, 이런 구닥다리 대사를 처음부터 떠올린 것은 아니었다. 하지만 아무리 생각해 보아도 이 말 외엔 모든 것이 다 가볍게 느껴졌다.

그녀는 잠시 생각에 잠긴 듯 ‘감그린’ 로고가 선명한 술잔을 멍하니 바라보더니, “풋, 나 결혼식 하다 죽을 수도 있어. 아니, 첫날밤도 장담 못해……”

그리고 모든 것이 귀찮다는 듯 짧은 하품을 했다. 하지만 그건 속임수…… 그녀의 입술은 잔잔히 떨렸고, 눈망울은 어느새 촉촉이 젖어 있었다.

그래, 지금까지의 난 그녀에게 있어 가벼운 남자친구에 불과했다. 분명, 그 이상도 그 이하도 아니었다. 하지만 지금 이 순간만은 아니었다. 2년이란 긴 세월을 오크통에 틀어박혀 숙성되는 이 감와인의 깊은 맛과 향처럼, 지금 이 순간 나에게 필요한 것은 그녀를 향한 나의 깊이 있는 감정을 어떻게 하면 솔직하고 담백하게 드러내 보일 수 있을까하는 것이었다. 적어도, 그때, 난, 그렇게 생각했다.

나는 준비해온 반지를 꺼내어 그녀 앞으로 내밀었다.

“널 끝까지 지켜주고 싶어.”

그러자, 그녀의 눈에서 눈물이 볼을 타고 길게 아래로 흘러내렸다. 순간, 주위에서 박수가 쏟아졌다. 그 박수소리는 어둠 속을 더듬더듬 헤집으며 터널 끝, 아니 그 뜨거웠던 여름의 끝자락을 향해 곧바로 나아갔다.

그래, 작년 이 맘 때의 일이다. 난 아직도 잊지 못한다. 우리를 감싸고 있던 멋스런 아치형의 터널과 그 감미롭고 달콤했던 한 잔의 아이스와인을. 그리고 그 해 겨울, 그녀는 죽었다.

우광훈<소설가>

김기오

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)