|

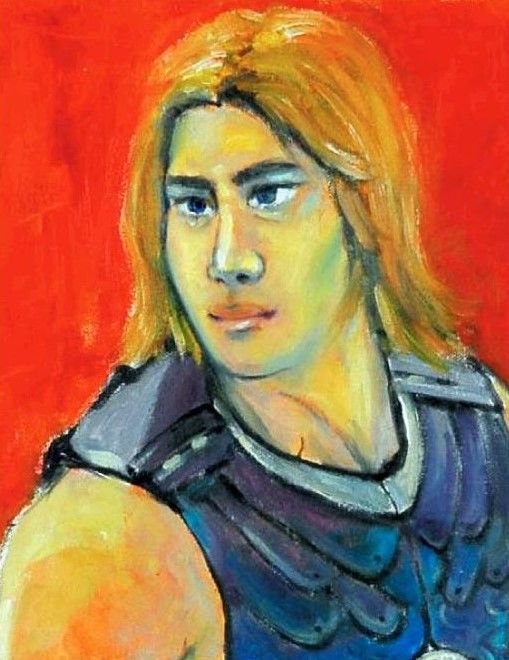

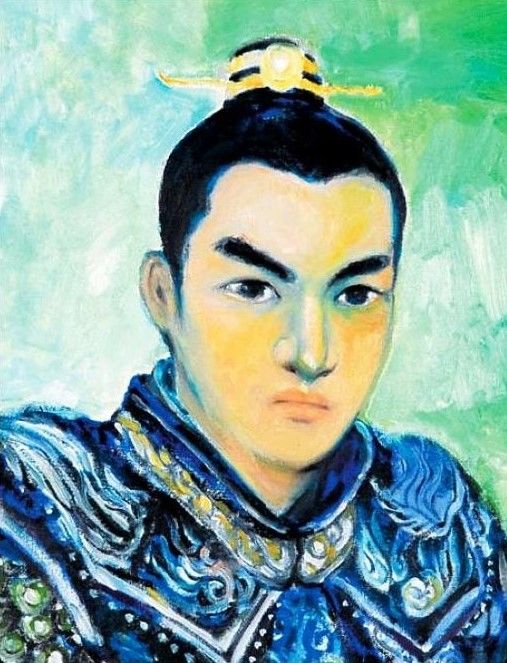

| 그림=김영규 서양화가(한려대 미술학과 교수) |

몇 달 후, 몸을 회복하고 어느 정도 말까지 익힌 씬스라로프는 왕을 알현했다.

“이름이 씬스라로프라……. 그래, 원하는 것이 있는가?”

체격이 장대한 왕의 묵직한 음성에는 간단치 않은 담력이 배어있었다. 그래도 씬스라로프는 감히 두 눈을 들어 왕을 정시했다.

“청하옵건데 저를 신라의 백성으로 살게 해주십시오. 신민의 도리를 다하겠습니다.”

“뭐라, 신라의 백성? …… 돌아가지 않겠다는 것이냐?”

“그렇습니다.”

왕은 생각에 잠겼다. 씬스라로프는 왕이 떠나온 까닭을 물으면 무엇이라 대답할까 고민했다. 이유야 어떻든 나라를 버린 사람이 미더울 수는 없는 법이었으니. 마침내 왕이 입을 열었다.

“좋다. 내 백성이 되겠다니 네게 신라의 이름을 내려주겠노라. 신수라(新守羅), 신라를 지킨다는 뜻의 그것이 지금부터 너의 이름이다.”

너무도 선선했다. 신수라는 무릎을 꿇고 바닥에 머리를 조아린 뒤 허리춤에 두른 황금보검을 꺼내 머리 위로 치켜들었다.

“고맙습니다. 영원히 변치 않을 충성의 징표로 제 가문의 상징인 이 보검을 왕께 바치겠습니다.”

|

|

“훌륭한 보검이다. 그렇지만 이 보검이 네 약속보다 값나가지는 않을 것이다. 다만 네가 스스로 바친다는 이 보검은 너를 거둔 공주에게 보관하도록 하겠다. 가문의 상징이라니, 언제든 네가 떠날 때는 공주에게서 찾아가도록 하거라.”

“왕이시여, 저는 떠나지 않을 것입니다. 또한 오늘 저는 신라 가문의 사람으로 다시 태어난 것입니다.”

|

| 위에서부터 황금보검 주인 씬스라로프(신라명 신수라), 신라공주, 유강 장군. |

“명을 받들겠습니다.”

“마침 해적들이 나라의 해안을 어지럽히고 있다. 유강은 신수라를 데리고 `출전하여 어민을 지키고 해안을 안정시키라!”

출전을 배웅하는 공주의 정성이 자못 지극했다. 특히 유강을 위해 공주는 직접 갑옷을 점검하고 마구간에 임해 말의 발굽을 살피기까지 했다. 두 사람이 결혼하게 될 것이라는 세간의 풍문이 사실인 듯싶었다. 신수라는 더욱 간절해지는 소피아를 향한 그리움에 고교한 달빛 아래를 거닐며 남몰래 한숨을 내쉬었다. 그녀도 공주처럼 커다란 눈망울을 가지고 있었고 말 타기를 즐겼다. 금발의 긴 머리카락과 붉은 망토를 바람에 휘날리며 푸른 초원을 달릴 때, 그 정열의 아름다움이란…… 함께 나서겠다는 그녀였지만 아무것도 알 수 없고 기약할 수 없는 길에 그녀를 동행하지 못했다. 기어이 연못가에 발걸음을 멈추고 서쪽 하늘을 바라보며 눈시울을 적실 때 발걸음 소리도 없이 공주가 다가왔다. 그녀가 말없이 건네주던 하얀 손수건…….

유강 장군과 말머리를 나란히 한 채 갑옷 속의 손수건을 만지작거리는 신수라는 왠지 큰 죄라도 지은 기분이었다. 그렇지만 한편으로는 까닭모를 질투심도 일렁거렸다.

해안 마을을 점령하고 있는 해적은 멀리서 보기에도 왜소한 몸집이었다. 게다가 그 숫자도 일백이 될까 말까. 신수라는 혼자서 짓쳐 들어가도 단박에 물리칠 것 같았다.

“곧장 쳐들어가자, 유강.”

“안 된다. 밤이 되길 기다린다.”

“나 혼자서도 충분히 도륙할 수 있다!”

“그렇게 되면 무고한 어민도 다친다. 또한 전장에서는 군령이 엄하다. 복종하라!”

어둠이 깃들면 아군의 병사도 위험해진다. 전광석화의 돌진이면 약간의 어민 피해는 있겠지만 손쉽게 완승을 거둘 텐데. 희생 없는 전투라니…… 하지만 어쩌랴, 동서를 불문하고 군령은 엄정한 것이니.

마침내 해가 지고 어둠이 깃들고 해적의 진영에 화톳불이 밝혀지자 유강은 은밀한 진군을 명했다. 그리고 적진의 코앞에 이르자 장검을 뽑아든 그가 날듯이 앞장섰다.

“공격하라!”

고함 소리에 기함한 해적들이 재빨리 불을 끄며 방어의 칼을 휘둘렀지만 전투라 할 것도 없었다. 워낙 은밀한 기습인데다 수적으로도 아군이 월등했다. 오히려 어민들을 보호하려는 아군 병사끼리 어둠 속의 혼란으로 부딪혀 발생한 피해가 전부라 할 정도였다. 지리멸렬, 작달막한 키에 종종걸음으로 구르듯 해안에 정박시켜둔 배를 향해 도주하는 적을 신수라는 무지막지하게 도륙하며 뒤쫓았다. 장검을 휘두를 때마다 물씬 물씬 풍겨지는 피비린내에 그는 순간 광기마저 내보였다.

앞선 두 명의 등 뒤를 공중으로 껑충 뛰어 양발차기로 꼬꾸라트린 신수라가 장검을 곧추세워 내리꽂으려는 순간이었다.

“멈춰라!”

유강의 칼등이 신수라의 칼날을 가로막는 것이 아닌가!

“무슨 짓인가? 적이다!”

“불필요한 살생이다! 차라리 사로잡아라!.”

“뭐라고? 이건 전투다! 적을 살려주면 우리가 떠난 뒤 다시 공격해 올 것이 아닌가?”

“그러니 사로잡으라는 거다.”

“사로잡아서 노예로 삼겠다는 것인가?”

“아니다. 교화시켜 원하면 백성으로 받을 것이고 그렇지 않으면 돌려보낼 것이다.”

“뭐, 뭐라고? 그런 말도 안 되는……!”

“명령이다! 복종하라!”

그리고 보니 여기저기 다시 밝혀지는 화톳불 옆에는 등 뒤로 양손을 묶인 해적들이 수십 명이나 되었다. 신수라는 기가 막혔다. 노예로 삼겠다면 또 모르겠지만 교화라니? 해적을, 적을 어떻게 교화한다는 것인가? 어리석은 것인지, 무모한 것인지. 전투와 전쟁에서는 끝까지 쫓아가 적의 씨를 말리는 것이 최선이었다. 그렇지 않으면 살아남은 놈들이 더욱 복수심에 불타 다시 쳐들어오는 것은 물론이고 승리한 아군과 패배한 적군의 사기가 뒤바뀌는 수도 있었다. 서쪽 땅에서 수없는 전쟁을 치르며 배운 것이었고, 전장에서 직접 확인한 생생한 교훈이었다. 그것은 씨를 말려 멸종시켜도 적은 언제든 새로 생기는 법이기에 더더욱 그랬다.

“살생유택이다. 까닭 없는 죽임은 아무리 전쟁 중이라도 죄악이다.”

“살려준 적이 다시 쳐들어오지 않는다는 보장이라도 있다는 것이냐?”

“아무리 죽여도 적은 언제나 있다. 한번 죽여서 끝날 것이라면 세상에서 전쟁은 진즉 사라졌을 것이다.”

결과는 같은데 생각하는 방법은 정반대였다. 신수라는 도무지 이해할 수 없었다. 전쟁을 치러도 자신이 더 많은 전쟁을 치렀을 것이었다.

“미쳤구나. 아니면 죽임이 겁나기라도 하는 것이냐?”

“말을 삼가라! 우리 신라군을 모욕하는 언사는 결코 누구라도 용납하지 못한다!”

정색한 유강의 칼날이 어느 틈에 목 끝에 서늘하게 와 닿았다. 신수라도 지지 않고 칼자루를 치켜드려는 순간 등 뒤에서 창끝의 날카로움이 느껴졌다.

“신라의 백성으로 감히 항명하는 것인가? 그도 아니면 벌써 배신인가?”

“뭐, 배신! 모욕이다! 차라리 죽여라!”

칼날에 제 목을 들이미는 신수라의 기세에 유강은 칼을 거두지 않을 수 없었다. 눈짓을 받은 병사도 등 뒤의 창을 바로 세웠다.

“모욕을 아는 사람은 신라국의 백성이다. 항명은 이번 한번만 눈 감는다. 돌아가면 공주님께 부처를 물어보아라.”

부처? 그건 또 누구란 말인가. 기이한 것은 병사들 누구도 더는 개의치 않는다는 듯 금세 신수라의 어깨를 두드려주며 포로가 된 해적들을 줄 세우기 시작했다. <계속>

김정현<소설가>

김기오

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)