연주자의 열정으로 재탄생한 명곡

|

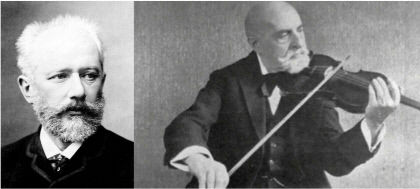

| 차이콥스키(왼쪽)와 바이올리니스트 아우어. |

이 작품은 차이콥스키 개인의 삶이 매우 어려운 상황일 때 작곡됐다. 불행한 결혼생활 끝에 결국 아내와 이혼을 한 차이콥스키는 우울증에 시달렸고 요양을 위해 스위스의 클라렌스 리조트에 머무르고 있었다. 그의 제자이자 바이올린 연주자였던 요지프 코테크가 방문하여 두 사람은 피아노와 바이올린 연주를 하며 시간을 보냈는데 이때 코테크는 작곡가 랄로의 바이올린과 오케스트라를 위한 '스페인 교향곡'을 소개했다. 스페인 혈통이었던 랄로는 스페인 민속 음악의 리듬과 멜로디를 차용해 5개의 악장으로 된 작품을 완성했고 이 곡은 1875년 초연 당시 대단한 성공을 거두었다. 서양음악의 전통적인 기법에 민속 음악의 색채가 어우러진 음악은 차이콥스키가 지향하던 음악이었는데 랄로의 '스페인 교향곡'은 이러한 측면에서 대단히 매력적인 음악이었다. '스페인 교향곡'의 영향으로 차이콥스키는 바이올린 협주곡 작곡을 결심하고 1878년 3월에 작곡을 시작하여 4월11일에 완성했다. 그리고 당시 최고의 바이올리니스트였던 레오폴드 아우어에게 연주를 부탁했다.

흔히들 아우어가 이 곡의 초연을 거절한 것이 기교적인 어려움 때문이라고 단순하게 말하지만 이것은 아우어의 입장과는 차이가 있다. 아우어는 음악잡지 'Musical Courier'(1912.1.12)에서 "내가 이 협주곡을 연주하기 불가능한 곡이라고 말했다는 것은 사실이 아니다. 나는 이 곡에서 바이올린 솔로 부분의 일부에 문제가 있다고 했다"고 밝혔다. 아우어는 차이콥스키가 협주곡을 완성하기 전에 자신을 찾아와 조언을 구했더라면 좋았을 것이라고 아쉬워했다. 이미 훌륭한 작품들을 발표했던 작곡가의 곡이라고 하기엔 부족한 감이 있었는데 그것은 작곡가가 바이올린이라는 악기의 특성을 완전히 이해하지 못했기 때문이고 그대로 연주한다면 작곡가의 상상과 의도대로 표현되지 못할 것이었기 때문에 연주를 미루자고 했다는 것이다. 무엇보다 중요한 것은 그대로 연주한다면 좋은 평가를 받기 어려울 것(보다 정확한 표현은 'It is impossible to please everybody')라고 했고 이것은 아우어가 차이콥스키를 작곡가로서 존중했던 마음이 더 컸고 따라서 더 좋은 결과를 바란 것을 의미한다.

차이콥스키는 이 작품의 초연을 바이올리니스트 브로드스키에게 맡겼고 이 작품을 헌정했다. 하지만 연습 기간이 짧았고 아우어의 지적대로 바이올린 솔로 부분에 어색한 부분이 있었기 때문에 일반 관객들과 비평가들 모두 이 곡에 대해 혹평을 했다. 작품의 일부를 수정하긴 했지만 실제로 연주된 음악을 들은 작곡가 자신도 이 작품의 문제점이 많음을 인식하게 되었다. 초연은 실패했지만 작곡가는 이 작품을 포기하지 않고 여러 부분을 다시 수정했다.

바이올리니스트 브로드스키 역시 여러 차례 이 곡을 연주해 이 협주곡의 진가가 드러나며 재평가받게 됐다. 그리고 아우어 역시 자신의 제자들에게 이 곡을 가르치고 연주하도록 독려했다. 레오폴드 아우어는 헝가리 출신의 바이올리니스트로 1868년부터 러시아 상트페테르부르크 음악원 교수로 재직했다. 그는 하이페츠, 엘만, 밀스타인, 짐발리스트 등의 제자들을 양성하며 러시아 악파를 구성하였다. 러시아 악파의 가장 큰 특징은 '러시안 그립(Russian Grip)'이라고 불리는 활을 잡는 오른손, 즉 검지 손가락에 있다. 러시안 그립은 검지 손가락으로 활대를 더 깊이 감싸듯이 잡고 연주하는 방법으로 팔 전체의 무게를 활 위에 실어주고 현에 강한 압력을 더하게 되는 것을 말한다. 이 방법을 통해 훨씬 강하고 힘찬 음색을 갖게 되고 팔과 손목의 움직임도 더욱 유연해지면서 보다 다양하고 섬세한 활 테크닉이 가능해진 것이다. 보다 깨끗한 소리, 더욱 빠른 속도의 연주로 바이올린이 가진 화려함의 최고치를 보여주게 된다.

|

<바이올리니스트·다원예술그룹 ONENESS 대표>

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)