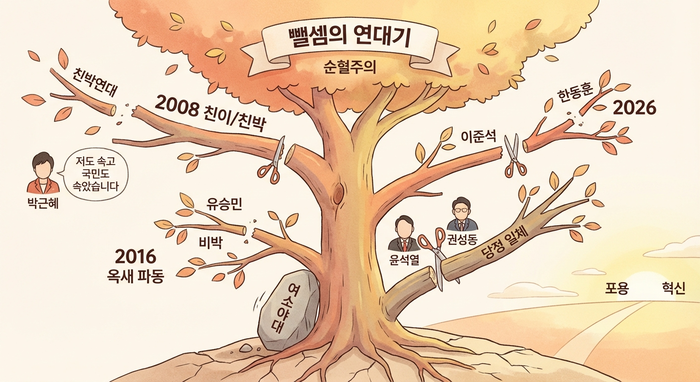

보수 정치 뺄셈 연대기 그래픽 이미지. AI 생성

"저도 속고, 국민도 속았습니다." 2008년 3월 박근혜 당시 한나라당 의원의 이 한마디는 보수정당사에 '계파 학살'이라는 단어를 각인시켰다. 그로부터 18년이 흐른 지금, 국민의힘은 한동훈 전 대표를 제명하며 또다시 '제 살 깎기'의 역사를 반복했다. 보수정당 20년은 '뺄셈의 연대기'였다 해도 과언이 아니다. 위기가 닥칠 때마다 외연을 확장해 돌파구를 찾는 대신, 내부의 이견을 잘라내고 '순도 100%의 친정체제'를 구축하려는 유혹에 빠졌다. 그 결과는 참혹했다. 잠시 결집은 이뤄졌을지 몰라도 이후 선거에서 당의 체급은 쪼그라들고 국정 운영의 동력도 스스로 훼손했다.

◆승리 속에 감춰진 분열의 씨앗

보수 뺄셈정치의 원형은 2008년 18대 총선 공천 파동이다. 이명박정부 출범 직후 치러진 선거에서 주류인 '친이(친이명박)'계는 개혁공천을 명분으로 '친박(친박근혜)'계를 대거 탈락시켰다. 결과는 아이러니하게도 '친박연대'의 돌풍이었다. 당시 한나라당은 과반 의석(153석)을 얻었지만 상처뿐인 영광이었다. 당 밖에서 생환한 친박계와의 갈등은 임기 내내 국정 운영의 발목을 잡았고, 세종시 수정안 부결 등 집권 여당이 대통령의 정책을 반대하는 초유의 사태로 이어졌다. '다름'을 품지 못한 뺄셈 공천이 국정 동력 누수의 시발점이 된 것이다.

뺄셈정치의 폐해가 가장 극적으로 드러난 것은 2016년 20대 총선이다. 당시 친박 주류는 '진실한 사람'을 뽑겠다며 이른바 '진박(진짜친박)' 감별사를 자처했다. 원내대표로 청와대와 각을 세운 유승민 의원을 비롯한 '비박(비박근혜)'계를 '배신의 정치'로 몰아내려던 시도는 '옥새 파동'이라는 희대의 촌극을 빚었다. 대가는 혹독했다. "180석도 가능하다"고 장담했던 새누리당은 122석에 그치며 더불어민주당(123석)에 원내 1당 지위를 내줬다.

데이터는 거짓말을 하지 않았다. 당시 여론조사를 복기해 보면 공천 파동이 격화될 때마다 중도층은 보수정당에게서 등을 돌렸다. 집권세력이 내부 권력투쟁에 몰두하며 '뺄셈'을 하는 사이, 실망한 중도층은 물론 지지층까지 투표장을 떠난 것이다. 결국 이 같은 패배로 '여소야대'의 지형이 만들어졌고, 이는 훗날 박근혜 대통령 탄핵소추안이 국회를 통과하는 결정적 토대가 됐다.

◆ 반복된 '축출' 이준석에서 한동훈까지

정권 교체에 성공한 윤석열정부 들어서도 뺄셈의 '본능'은 멈추지 않았다. 2022년 대선과 지선을 승리로 이끈 이준석 당시 대표는 윤리위 징계라는 형식으로 당에서 축출됐다. 표면적으로는 징계였지만, 당시 윤 대통령과 권성동 원내대표의 '텔레그램 논란'으로 비춰봤을 때 대통령과 대립각을 세운 것이 결정타였다는 해석이 나왔다. 2023년 전당대회에서는 나경원·안철수 등 잠재적 경쟁자들이 주저앉았다. 당시 대통령실이 이들을 "국정 운영의 적"으로 규정한 탓이다.

그리고 2026년 1월 한동훈 전 대표마저 제명됐다. 명분은 늘 '당정 일체'와 '국정 안정'이었다. 하지만 역설적이게도 최고 권력자와 당이 한몸이 되려 할수록 지지율은 추락하고, 국정 주도권은 상대 당에 넘어갔다. 이처럼 지난 20년의 뺄셈정치가 남긴 교훈은 명확하다. 당의 '단합'이나 '안정'을 이유로 내부의 비주류를 포용하지 못하고 '순혈주의'를 고집할 때 혁신의 공간은 사라진다는 사실. 결국 뺄셈정치는 입법 마비로 이어지고, 이는 다시 대통령의 국정 성과 부재와 지지율 하락으로 이어지는 악순환의 고리를 만들었다는 평가다.

정재훈

서울정치팀장 정재훈입니다. 대통령실과 국회 여당을 출입하고 있습니다.영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)