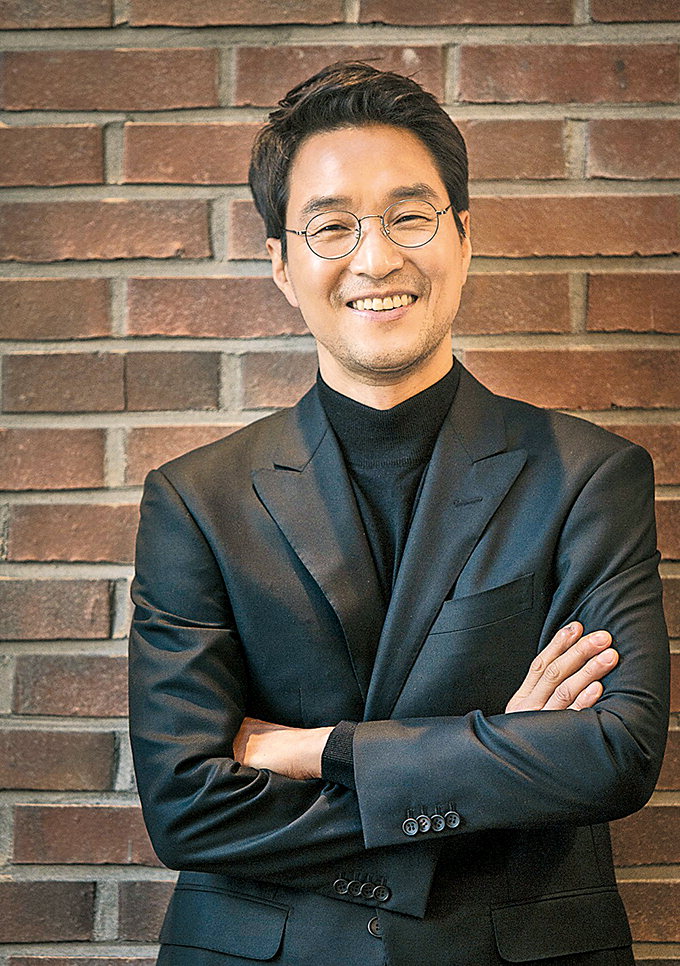

“예전엔 꼴보기 싫었던 내 연기…요즘 좀 봐줄 만해”

|

충무로에서 한석규라는 배우가 지닌 의미는 남다르다. 그는 ‘은행나무 침대’ ‘초록물고기’ ‘접속’ ‘넘버3’ ‘8월의 크리스마스’ ‘쉬리’ 등 작품성과 흥행성을 겸비한 영화가 쏟아진 1990년대를 관통하며 한국영화사의 한 획을 그었다. 다양한 미덕의 작품이 두루 사랑받던 한국영화 르네상스를 논할 때 그를 빼놓을 수 없다. ‘티켓파워’라는 말이 처음으로 붙은 배우도, 한국판 블록버스터 서막을 연 이도, 장르를 넘나들며 꾸준히 사랑받은 이도 바로 한석규다. 하지만 한동안 침체기를 겪던 그다. 2000년대에 접어들며 ‘베를린’을 제외하고는 대표작이라 꼽을 만한 작품을 내놓지 못했다. 한석규 역시 “내 연기, 상대방의 연기, 작품 모두가 가짜놀음처럼 느껴졌던” 시기라고 회상했다.

그런 의미에서 ‘프리즌’은 의미가 각별하다. 300만 관객을 향해 달려가고 있는 이 영화는 한석규에게는 인생 최초의 악역, 최초의 사투리라는 도전에 나선 작품이다. 교도소의 제왕이자 절대악인 익호를 연기한 그는 전에 보여준 적 없던 극악무도한 얼굴을 내밀며 관객을 서늘하게 만든다. 흥행과 연기적 변신이라는 두 마리 토끼를 모두 잡은 것. 한석규는 40대를 넘어서며 배우라는 직업에 대한 해답을 내렸다고 했다. 직업은 곧 존재의 이유라는 그는 “모든 사람은 일을 통해 완성된다. 의사, 검사, 변호사, 기자의 목표는 명확하지만 배우의 목표는 그렇지 않다. 고민이 많았다”고 지난 시절을 떠올렸다. “내 직업의 목표는 뭘까, 한 번에 답이 착 안 나오더라고요. 20대 때부터 고민을 계속했죠. 하지만 목표·목적보다 중요한 건 뭔가를 계속한다는 것이에요. 한다는 것, 그 자체로 중요한 게 연기 같습니다.”

초록물고기·접속·넘버3·쉬리 등

1990년대 ‘韓영화 르네상스’ 주역

“연기·작품 모두 가짜놀음 같아…”

2000년대 접어들어 한동안 침체기

“연기는 계속 한다는 게 중요” 깨침

‘교도소 제왕·절대惡’ 익호로 컴백

인생 첫 악역·첫 사투리 연기 도전

현재 관객 300만 돌파로 흥행가도

▶영화는 어떻게 봤나요.

“객관적으로 못 보죠. 요샌 현장편집을 많이 해서 현장에서 어느 정도 감이 잡히긴 해요. 참 어려운 질문이네요. 내 영화가 아닌 다른 영화는 어떻게 볼까. 글쎄요. 일단 보고 싶지 않은 영화는 안 봐요. 그런데 내 영화를 보는 건 다른 문제 같습니다. 시간이 조금 지나 봐야 알 것 같아요. 한 3년 지나 봐야 내 영화가 쓸 만한가, 이 영화가 쓰레기인가 아닌가 알 수 있죠. 제 출연작 중 어떤 작품은 다시 보기도 하고, 어떤 영화는 평생 안 보기도 합니다. 거들떠 보기 싫은 것도 있죠.”

▶‘상의원’은 딱 3년 지났네요.

“저는 좀 짠 편이에요. ‘상의원’은 많이 줘야 60점 정도의 영화입니다.”

▶본인 출연작 중 최고점인 영화는 뭔가요.

“‘8월의 크리스마스’죠. 80점 정도는 되는 영화라고 생각합니다.”

▶출연작 말고 다른 영화 가운데 100점짜리 영화가 있나요.

“확 떠오르는 영화는 ‘일 포스티노’. ‘8월의 크리스마스’가 제겐 ‘일 포스티노’ 같은 영화가 되길 바라며 찍었습니다. 실제로도 ‘일 포스티노’를 보며 느낀 것과 비슷한 감상을 줬고요.”

▶‘프리즌’ 얘기를 해보자면, 시나리오의 어떤 점이 끌렸나요.

“시나리오를 단숨에 읽었어요. 본능적으로 내가 입기엔 쉽지 않은 옷이라는 걸 알았죠. 자신이 없었죠. 하여튼 만만치 않은 작품이었습니다. 지금까지 사투리를 쓰면서 연기해본 적이 없습니다. 저는 완전 서울 토박이, 서울 놈이에요. 제가 사투리를 쓰면서 연기한다는 건 ‘베를린’에서 영어로 대사 쓸 때랑 비슷한 느낌이란 말이죠. 사투리는 내 말이 아니잖아요. 공포심이 있는 거지요. 익호가 딱 그런 느낌이었습니다. 그래도 안주하면 안 되니까, ‘에라, 모르겠다’하고 도전한 겁니다. 사실 처음 제목은 ‘더 프리즌:영원한 제국’이었어요. 나는 ‘영원한 제국’이라는 소제목이 더 마음에 들어요. 익호가 죽어도 교도소의 제국은 영원히 돌아간다는 걸 그리고 싶었던 것 같아요.”

▶이번 작품에서는 대사를 안 외웠다고요.

“어떤 경우는 리허설을 하면서 대사가 외워지는 경우도 있어요. TV와 달리 영화는 하루 찍을 양이 많지 않아요. TV는 대사를 안 외우면 현장 작업이 불가능하잖아요. 영화는 굳이 대사를 외우지 않아도 그날 아침에 상대방과 리허설하면서 외워진다고요. 영화에서 기억나는 대사 있으세요? 대사는 그만큼 중요한 게 아니에요. 배우들끼리 술 마시며 그런 얘길 해요. 말을 왜하냐 그거지요. 대사라는 게 대체 뭘까요. 영화를 만드는 방법은 여러 가지입니다. 그날의 컨디션, 분위기에 따라 다르게 만들어지는 게 영화입니다.”

▶특히나 익호는 대사보다 분위기, 연기로 표현할 구석이 많은 캐릭터였죠.

“사람의 첫인상은 3초 안에 결정되는 것 같아요. 익호는 하이에나였어요. 하이에나 다큐멘터리를 본 적이 있는데, 정말 비참하더군요. 하이에나가 아주 천덕꾸러기예요. 하이에나는 모계사회로 이뤄진 집단인데 수놈은 최하층이에요. 수컷 하이에나는 여왕 하이에나의 간택을 받기 위해 기웃거려요. 수놈 하이에나를 떠올리며 익호를 만들었습니다. 나현 감독에게 “눈알 하나 뽑을까”라는 황당한 제안을 하기도 하고.(웃음)”

▶나현 감독이 러브콜을 보내고 오랫동안 기다렸는데요. 익호는 시나리오 단계부터 한석규를 떠올리고 만든 캐릭터일까요.

“글쎄요. 제가 해보고 싶은 작업 중 하나가 60분짜리 중편 시나리오를 전혀 다른 두 팀이 서로 모르게 작업하는 거예요. 다른 감독, 다른 배우, 다른 스태프가 같은 내용의 시나리오로 서로 다른 완성물을 내놓는 거죠. 그리곤 관객에게 보여주는 겁니다. 이 얘긴 제작자들 만나면 요즘도 종종 얘기하는 거예요.(웃음) 고흐가 더 잘 그려? 고갱이 더 잘 그려? 질문 자체가 웃기잖아요. 영화는 정답이 없다는 걸 이제는 좀 알 것 같아요. 전에는 몰랐거든요.”

▶서울토박이라는 사실이 연기에 영향을 끼쳤나요.

“그럼요. 저는 서울 종암동에서 막내로 자랐어요. 제가 만약 울릉도에서 자랐다면 세계관은 완전히 다르겠죠. 1964년에 태어나서 1970년대를 종암동에서 보냈죠. 당시엔 초등 3학년 때까진 남녀합반이다가 4학년 때 남녀 반을 나눠요. 1974년도, 그러니까 전 초등 4학년이었죠. 그때 정말이지 폭력적인 남자 선생님을 만났어요. 지금은 상상조차 할 수 없는 폭력이었습니다. 자세히 얘기하면 거짓말 아니냐고 웃을 정도였죠. 상상할 수 없는 폭력이 매일 이어졌어요. 그게 어떻게 가능했을까 싶은데 1974년도라 가능했던 일이죠. 예전엔 서울토박이라는 출신을 벗어나는 게 내 한계를 깬다는 의미였는데 지금은 굳이 그럴 필요가 있나 싶어요. 내가 보내온 시간·시대를 굳이 벗어날 필요가 있을까요.”

▶여성 배우가 안 나오는 영화는 ‘프리즌’이 처음이라고요. 여성이 중심이 되는 영화 기근 현상이 몇 년째 이어져오고 있습니다.

“사랑 영화를 만들기 힘들어서 그런 거죠. 뭔가를 하는 게 중요하다고 했잖아요. 해야 하는데, 무대가 있어야 하는데, 내 의지대로 무대가 마련되는 게 아니라 쉽지 않은 거죠. 무대에는 정말 많은 요인이 얽혀 있습니다. 가령 흥행 같은 것들. 사랑이야기가 필요하지 않은 건지, 듣고 싶지 않은 건지. 여배우들의 무대가 점점 좁아지는 것 같아요. 하지만 인간에게 가장 중요한 이야기가 사랑이라고 생각해요. 사랑만큼 중요한 주제와 이야기는 어떤 것도 없습니다. 꼭 남녀간의 사랑만은 아니지만, 남녀의 사랑 이야기는 영원한 주제죠. 해도 해도 끝이 없어요. 사랑은 어떤 하나의 감정이 아니죠. 증오는 단편적인 감정이잖아요. 사랑하면서 눈물도 흘리고 증오도 하고 경멸도 하고. 모든 감정의 종합체가 사랑입니다. 인간이 말할 수 있는, 표현할 수 있는 모든 감정의 덩어리가 사랑 아닌가요. 갑자기 우리 딸이 생각나네.”

▶김래원에게 남자배우는 40대부터라는 조언을 했다고요.

“그렇습니다. 후! 한숨을 쉬게 되네.(웃음) 자식도 낳아보고 죽음도 보면서 쌓이는 것들이 분명 있죠. 예전엔 내가 연기하는 게 꼴보기 싫었어요. 눈이 좀 멍 때린다고 해야 하나. 요즘 좀 봐줄만 합니다. 관객으로서 내 연기를 보면 눈에 이제 좀 사연이 담겨 보입니다. 그게 마흔은 넘어야 눈에 담기더라고요. 뭘 이루고 완성하는 건 하나도 안 중요해요. 뭔가를 꾸준히 한다는 것 자체가 중요합니다. 젊었을 땐 뭔가를 해낸다는 것에 정신이 팔려 있었는데, 어느 순간부터는 그게 별 게 아니더군요. 하나도 중요하지 않아요. 중요한 건 뭔가를 하는 것이구나. 한때는 가짜라는 것 때문에 많이 힘들었어요. 내가 하는 연기가 다 가짜구나, 가짜만 가지고 발버둥 치는구나. 내 가짜 연기를 상대방도 가짜로 받아치니까. 이게 아주 미치고 팔짝 뛰겠는 거지. 스스로에 대한 믿음이 없으니 더 힘들었죠. 내가 하는 이 일이 가짜놀이 같았다고요. 참 구차했습니다.”

▶가짜에 대한 고민을 하게 된 이유가 궁금합니다.

“다쳤거든요. 2002년도 즈음. 몸과 마음, 단어도 비슷하네요. 몸과 마음은 떼려야 뗄 수 없어요. 몸이 안 좋으면 마음도 안 좋아지죠. 몸이 아프니까 마음도 안 좋은 생각을 하게 되더군요. 어느 날 문득 ‘내가 하고 있는 게 다 가짜구나’라는 생각이 들었어요. 거기서 밀려드는 허무감이 컸습니다.”

▶고민에 대한 해답은 나왔는지요.

“이제야 한 문장으로 답을 내렸어요. 가짜를 통해서 정곡을 찌르는 게 내가 하는 일이구나. 어려운 이야기를 쉽게 전달하는 게 연기구나. 진짜를, 가짜의 모습으로 보여주는 게 배우들이 할 일 같습니다.”

글=TV리포트 김수정기자 swandive@tvreport.co.kr

사진=쇼박스 제공

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지