서예이론 새로운 길 제시 후세 추앙

"힘과 근력 풍부한 글씨는 대성"

7가지 필법 담은 '필진도' 남겨

오늘날 '영자팔법'으로 진화해

|

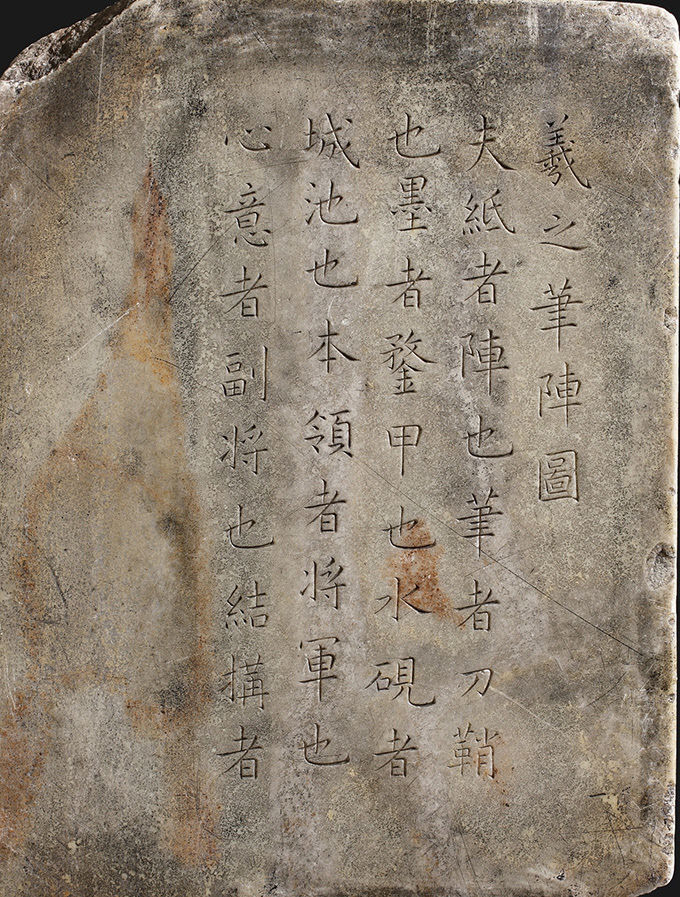

| 왕희지가 스승 위부인의 '필진도'를 읽고 글씨 쓰는 법에 대해 자신의 생각을 적은 '제위부인필진도후(題衛夫人筆陣圖後)'가 새겨진 석판(부분). 〈국립고궁박물관 소장〉 |

위부인(衛夫人·272~349)은 동진(東晉)시대의 서예가다. 중국 고대 봉건사회의 보기드문 여성 서예가다. 여성임에도 불구하고 그녀의 서예에 대한 평가는 매우 높았다. 위부인으로 불리나 이름은 삭이다.

위부인은 특히 행서에 뛰어났다. 서성(書聖) 왕희지의 서예 스승이었고, 왕희지를 비롯한 당대의 많은 서예가에게 영향을 끼쳤다. '서법청화'는 그녀에 대해 '종요의 필법을 잘 썼으며 왕희지의 스승이었다(善鍾法 王逸少之師)'고 적고 있다. 일소(逸少)는 왕희지의 성인 때 지은 이름인 자(字)다.

원나라 성희명(盛熙明)은 '법서고(法書考)'에 여류 서예가로 다섯 명을 기록했다. 그리고 상고시대부터 송나라 이전까지의 서예가 중 상품에 드는 사람을 39명 꼽았는데, 여성으로는 오직 위부인만이 여기에 속했다.

위부인은 이른바 '삼위(三衛)'라 불리며 삼대에 걸쳐 서예가로 명성을 떨치던 '위기·위관·위항'의 집안에서 태어났다. 그녀는 위항(衛恒)의 딸 또는 조카딸 등으로 알려져 있다. 이런 서예가 집안에서 태어나 서예의 기초를 배운 그녀는 종요의 필법을 공부했다. 종요가 별세한 후 40여 년 후에 태어난 위부인은 종요에게 직접 붓글씨를 배울 수는 없었지만, 그의 서예 작품을 직접 보며 그의 서풍을 습득했던 것 같다.

위부인은 여음태수(汝陰太守) 이구(李矩)와 혼인했다. 이구는 진나라의 사주자사를 역임하며 적을 잘 막아냈으나, 석호에게 패해 남쪽으로 피해 오다가 낙마해 죽었다. 진나라가 남쪽으로 옮기게 된 동진(317~420) 시대 이후 미망인으로 글씨에 더욱 전념했던 것으로 보인다.

위부인의 대표작으로 '필진도(筆陣圖)' '명희첩(名姬帖)' '위씨화남첩(衛氏和南帖)' 등이 있었다고 하나 전하지는 않는다.

왕희지는 유년시절 위부인에게서 글씨를 배웠다. 당시 사람들은 위부인의 글씨를 "머리에 꽃을 꽂고 춤추는 미녀와 같다"라고 했는데, 이러한 서풍은 왕희지의 글씨에서도 찾아볼 수 있다.

위부인이 서예 역사에 있어서 후세에 추앙을 받고 있는 이유가 또 있다. 서예이론에 새로운 길을 제시했기 때문인데, 별세하기 1년 전 서예에 대한 지침서로 남긴 '필진도'다. 500여자로 된 필진도는 글씨를 배우려는 사람이 이해하고 익혀야 할 기본적인 것들을 제시하고 있다. 일곱 가지의 필법도 제시했는데, 이것은 오늘날 영자팔법(永字八法)으로 진화했다.

위부인의 필진도에 나오는 글이다.

'처음 배움에는 큰 글씨를 먼저 써야지 작은 글씨부터 써서는 안 된다. 감상을 잘하는 사람은 글씨는 잘 쓰지 못하고, 쓰기를 잘하는 사람은 감상은 잘 못한다. 필력이 뛰어난 사람은 골이 많고, 필력이 없는 사람의 글씨는 살이 쪄 있다. 골만 많고 살이 없는 글씨를 근서(筋書)라 하며, 반대로 살이 많고 골이 적은 글씨를 묵저(墨猪·먹돼지)라 한다. 힘이 많고 근력이 풍부한 글씨는 대성할 수 있지만, 힘이 없고 근력도 없는 글씨는 병폐가 되고 만다. 따라서 필세는 그 참뜻을 따라서 운용해야 한다.'

김봉규 전문기자 bgkim@yeongnam.com

김봉규

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)