|

소문은 발보다 빨랐다. 조선의 호랑이로 일컬어지던 좌의정 김종서가 수양대군 수하의 역사들에게 맞아죽었다. 그 직후 왕명으로 한밤중에 궁으로 호출을 당한 영의정 황보인과 수십 명의 대신이 궁성 문 앞에서 참살 당했다.

황보인의 집에서는 비통해 할 겨를도 없이 아들들이 다급하게 피난 짐을 꾸렸다. 언제 수양대군이 보낸 군사들이 들이닥칠지 알 수 없었다. 황보인의 차남 황보흠은 부인 석을금에게 가장 믿을 만한 여종, 단량을 불러오게 했다. 단량이 오자 황보흠이 다급하게 일렀다.

“지금 우리가 이렇게 한 데 뭉쳐 가다가 혹 저들에게 붙들리기라도 하면 한 두름에 모조리 죽고 말 것이네. 단 한 사람이라도 살아야 해. 우리 아기, 단이를 부탁하네. 우리가 죽고 나면 이 집안의 핏줄이 이어지고 끊어지는 것이 유모 손에 달렸네.”

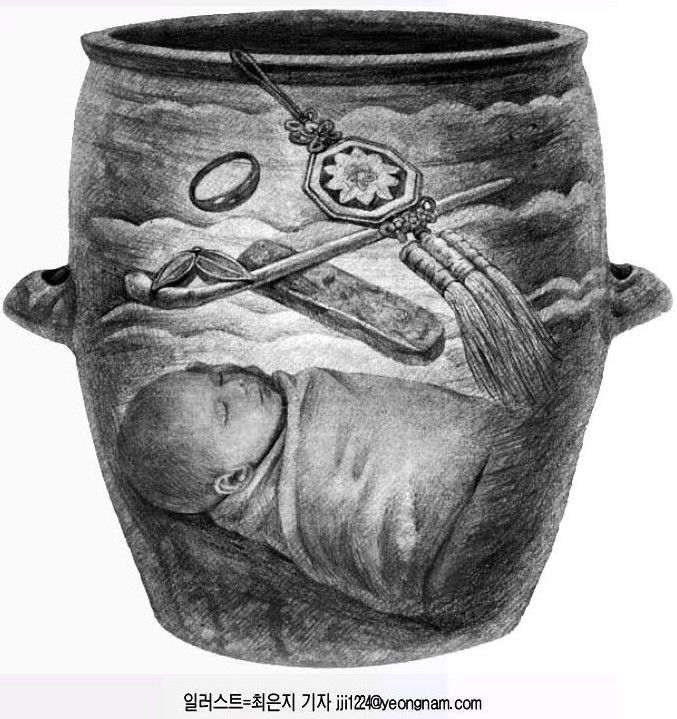

단량은 결연한 표정으로 고개를 끄덕였다. 하지만 어떻게 들키지 않고 도성을 빠져나갈 것인지부터가 문제였다. 단량은 강보에 싸인 아기를 받아 들고는 조심스럽게 빈 물동이에 집어넣었다. 짐에서 꺼낸 은덩어리를 물동이에 넣은 석을금이 주저없이 머리에 꽂혀 있던 금비녀를 뺐다. 이어 손가락의 금반지를 뽑았다. 산발이 된 머리카락이 흘러내리는 것을 아랑곳하지 않고 몸에 지니고 있던 패물까지 몽땅 물동이에 집어넣은 석을금은 단량의 주름진 손을 붙잡고 울음을 터뜨렸다.

골목 밖 큰길에서 누군가 횃불을 들고 달려오는지 불빛이 어른거렸다. 단량은 물 길러갈 때 이고 다니던 물동이를 답삭 들어서 머리 위에 올려놓았다. 식구들을 향해 제대로 인사를 할 겨를도 없이 뒷문으로 달아났다. 도성 곳곳에서 말발굽 소리가 어지럽게 울려 퍼지고 있었다.

단량은 할 수 있는 한 최대한 빨리 걷고 또 걸었다. 땀이 나면서 추위가 가셨다. 불빛이 없는 쪽으로만 가다 보니 어느새 동소문에 다다랐다. 웬일인지 문은 잠겨 있지 않았고 수직 군사들도 보이지 않았다. 단량은 문을 빠져나온 뒤 왕십리에 이르러서야 물동이를 내려놓았다.

강보 속의 아기는 아무 것도 모른 채 잠이 들어 있었다. 울지도 않았고 보채지도 않았다. 단량은 아기를 다시 물동이 속에 넣은 채 걷기 시작했다.

단량이 아는 도성 밖 사람이라곤 어릴 적 단량의 젖을 먹고 자란 주인집의 둘째 딸밖에 없었다. 몇 해 전에 경상도 봉화 출신으로 주부 벼슬을 지내던 윤당과 혼인하여 떠나가며 단량의 손을 오래도록 잡고 울었더랬다.

그로부터 보름 남짓 지난 어느날, 한양에서 천 리나 떨어진 봉화 땅에 거지꼴을 한 여자 하나가 흘러들어 윤당의 집이 어디인지 물었다. 물동이에 아기를 넣은 단량이었다. 발 없는 소문은 천리 준마보다 빨랐다. 윤당의 부인은 한양에서 단량이 찾아왔다는 소식에 버선발로 달려나와 하염없이 눈물을 쏟았다. 뒤이어 집에 돌아온 윤당은 단량과 물동이에서 나온 아기를 보고는 눈을 감았다. 한참 뒤 눈을 뜬 윤당은 단호하게 말했다.

“부인, 마음을 단단히 먹고 들으시오. 도성에서 이 아기가 무사히 빠져나온 게 밝혀지는 건 순식간이오. 이 아기가 갈 곳으로 첫 번째 지목받을 곳이 바로 우리집이 아니겠소. 한시라도 더 머물면 우리집이 화를 입는 것은 물론이고 황보 씨의 가통 역시 영영 끊어지고 말 것이오. 아직 집 안팎의 사람들이 단량이가 떠도는 거지라고만 알고 있을 때 떠나보내는 것이 좋겠소.”

어쩔 수 없는 선택이었다. 어쩌면 하나밖에 남지 않았을 친정의 피붙이를 떠나보내며 황보 부인은 소리없이 통곡했다. 윤당의 예견은 정확했다. 그 역시 얼마 지나지 않아 십 년 가까운 귀양살이를 시작하게 되었던 것이다.

단량은 황보 부인이 준 쌀과 노자를 넣은 자루를 들고 물동이를 머리에 인 채 다시 길을 떠났다. 아기가 배고파 울 때마다 지금까지 해왔던 것처럼 쌀을 씹어서 아기의 입에 흘려넣었다. 다행스럽게도 아기는 주는 대로 잘 받아먹었다. 때로는 방긋거리며 웃기까지 했다. 자신의 아버지를 꼭 빼닮아 잘 생기고 눈망울이 컸다.

단량은 땅끝에 닿을 때까지 걷고 또 걸었다. 호랑이도 늑대도 두렵지 않았다. 가장 두려운 것은 사람이요 관아였다. 포졸들의 오랏줄과 육모방망이를 든 손이었다. 세상 끝에 가면 그들의 눈길과 손길이 미치지 않을지도 몰랐다.

단량이 구비구비 고개를 넘자 바다가 나왔다. 바닷가 마을에서 단량은 젖동냥을 시작했다. 그러면서 땅끝이 어디인지 물었다. 인심이 후한 마을 아낙들은 아기에게 기꺼이 젖을 먹였을 뿐만 아니라 장기현에서 만을 돌아가면 동쪽 땅의 끝이 나온다고 알려 주었다.

이레 후 동쪽 땅끝 구만리에 아기를 업은 여자가 나타났다. 구만리라는 마을 이름은 ‘여기는 땅끝이라 더 갈 수가 없다, 그만 가라’ 할 때의 그 ‘그만’에서 나왔다고 했다. 여자는 구만리의 이정을 찾아가 아들과 며느리를 돌림병으로 잃고 손자와 자신만 살아 남았다며 짚신마을에서 살 집을 마련해 달라고 청했다. 물론 빈 손으로 부탁한 것은 아니었다. 여자의 손에는 마지막 남은 아기 어머니의 금비녀와 금반지가 쥐어져 있었다. 여자에게서는 이정이 한 번도 경험하지 못한 기품마저 느껴졌다. 이정은 고개를 끄덕였다.

그날부터 바닷가에 소나무로 둘러싸인 작은 초가집에 할머니와 손자 하나가 살게 되었다. 집에는 황소와 암소가 한 마리씩 매져 있었고 암소의 배는 송아지를 배어서 늘 불러 있었다. 마당에서 닭을 쫓으며 뛰어노는 아기를 지켜보는 할머니 곁에는 바다에서 잡은 물고기가 마르고 있었고 콩과 벼를 담은 가마니가 쌓여 있었다. 그렇게 십수 년이 흘렀다.

아기는 소년이 되었고 어느덧 열다섯 살, 호패를 찰 때가 되었다. 하루는 할머니가 소년을 불러 앉혔다. 한참동안 기침을 가라앉히기 위해 애를 쓰던 단량은 일어나서 황보단에게 큰절을 했다.

“왜 이러시는 겁니까, 할머니?”

소년은 몸을 돌리며 단량을 만류했다. 단량은 손을 잡힌 그대로 소년에게 도련님, 하고 간절한 목소리로 불렀다. 거기에는 소년이 거부할 수 없는 운명의 외침이 담겨 있었다. 단량은 모든 것을 이야기했다, 모든 것을.

“지금까지의 제 이야기는 봉화에 사는 윤 주부의 부인께서 증명해 주실 것입니다. 간절히 비옵나니 그동안 이 무지한 종년이 주제넘고 불손하게 행동한 것을 용서해 주소서.”

소년은 한동안 멍하니 앉아 있다가는 북쪽을 향해 꿇어앉더니 대성통곡을 하기 시작했다. 소년의 울음은 끝없이 이어졌다. 그동안 부모에 대해 물을 때마다 어미인 자신보다 일찍 죽어버린 불효한 인간들에 대해 알 것 없노라고 모질게 대답하던 할머니에게서 느꼈던 두려움, 야속함, 뼛속 깊이 느껴지던 외로움이 울음과 눈물로 흘러나왔다. 이윽고 소년은 몸을 바로 세웠다.

“할머니, 할머니는 영원히 나의 할머니시오. 이제부터는 제가 할머니를 봉양하리다.”

단량은 눈물에 흠뻑 젖은 얼굴을 흔들었다.

“제가 도련님을 모시고 산 것은 마땅히 할 도리를 다한 것입니다. 집안의 상하가 엄연히 다르며 상하 간의 충성이 있어야 집안이 지탱됩니다. 집안의 충이 있어야 임금과 나라에 대한 충성도 있을 것입니다. 마땅히 학문을 힘써 닦으시고 가문을 다시 일으키시기를 비옵니다. 그리만 된다면 늙은 이 몸이 구천에서 할아버님을 뵈올 때 고개를 들 수 있을 것입니다.”

소년과 할머니는 다시 얼싸안고 울었다.

임진왜란이 일어났을 때 의병으로 공을 세워 훈련원사평 벼슬을 제수 받은 황보순은 여종의 물동이 덕분에 살아나온 황보단의 5세 손이었다. 훗날 충신으로서의 명예를 되찾은 황보인의 비석과 황보단, 그리고 그의 후손의 비석들 곁에 작고 수수한 비석이 하나 더 세워졌다. 바로 스스로 알고 있는 바 충절을 다한 의로운 여종 단량을 기리는 비석이었다.

성석제<소설가>

김기오

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)