|

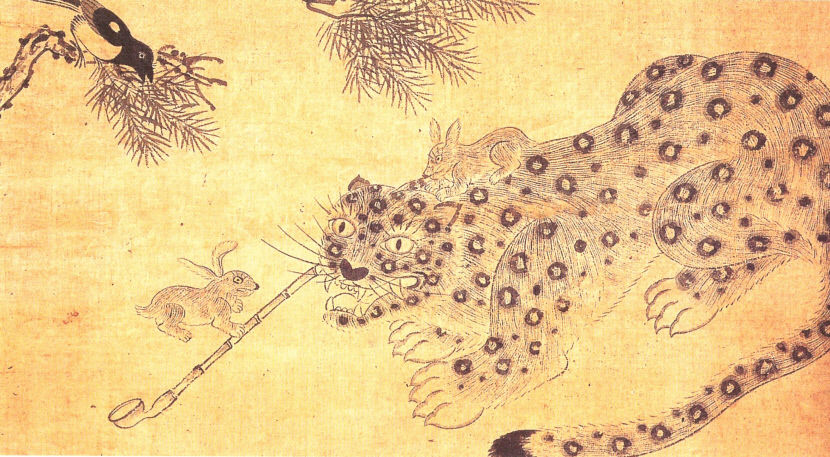

| 작자 미상 '호랑이와 토끼'(종이에 옅은 채색, 56.0×74.0㎝, 개인소장) |

근육이 끊어질 듯 고통스럽다. 연신 땀이 흐른다. 한 번도 접해보지 못한 헬스 기구를 늦은 나이에 들고 있다. 잠시 기구를 내려놓고 호흡을 가다듬는다. 크리스마스트리의 불빛이 헬스장을 밝히고 있다. 며칠 있으면, 싱그러운 새해다. 검은 호랑이의 해가 꼬리를 감추고 '꾀보 토끼'의 해가 눈앞에 있다. 토끼는 한자 '토(兎)'와 십이지 중 큰 귀처럼 보이는 '묘(卯)'로 상징된다. 2023년은 '계묘년(癸卯年)'이다. 토끼는 '삼국사기'에 이름을 올린 후, 문학과 그림에 등장하며 우리에게 해학과 교훈을 챙겨준다.

◆가을 계곡의 평화로운 토끼 한 쌍

토끼는 동물의 왕인 호랑이와 스스럼없이 지내는 사이이고, 느림보 거북이와도 커플이다. 두루 경계를 두지 않아 사랑받는다. 토끼의 행보는 범위가 넓다. 감히 용궁에까지 들어가서 용왕을 배알하고 돌아온 간 큰 놈이기도 하다. 그런가 하면 달에서 절구를 찧는 독보적인 캐릭터로도 유명하다. 꾀와 담대함을 두루 갖춘 토끼에겐 적이 없다. 성격이 온순하고 귀여운 외모 덕에 반려동물로도 사랑받는다.

긍재(兢齋) 김득신(金得臣·1754~1822)의 '추계유금(秋谿遊禽·가을 계곡의 동물)'은 한 쌍의 꿩과 토끼가 가을 햇살을 즐기는 그림이다. 풍속화로 유명한 김득신의 또 다른 기량을 보여주는 산수 속의 영모화(翎毛畵)다. 영모화는 새와 동물을 소재로 그린 그림을 말한다. 김득신은 친가와 외가 모두 화원화가로 이름이 높은 가문에서 태어났다. 그 역시 화원화가로 대를 이었다. 백부 김응환(金應煥·1742~1789)의 그림을 보고 자랐고, 단원(檀園) 김홍도(金弘道·1745~1806?)의 화풍을 이어받았다. 서민의 생활상을 그린 풍속화로 알려졌지만 산수화, 영모화 등 다재다능한 장르에 두각을 보였다.

'추계유금'은 빼어난 산수화다. 먼 산을 아련하게 처리하고 중경의 바위에 수컷 장끼와 암컷 까투리가 다정하게 자리를 잡았다. 계곡 주변에서 두 마리의 토끼가 풀을 뜯고 있다. 단풍 든 잎이 겨울을 준비한다. 마른 가지의 필력이 기름처럼 빛난다. 골격이 단단한 바위를 붓끝으로 살려 높게 배치했다. 긴 깃을 세운 꿩의 몸체가 화려하다. 뒷모습으로 있던 꿩이 고개를 돌려 다른 꿩을 보고 있다. 바위 사이로 여러 종류의 나무들이 가을 숲에 깊이를 더한다. 낮은 언덕에 귀를 쫑긋 세운 토끼가 먹이에 몰입 중이다. 평화로운 광경이다.

호랑이 발톱에 낚아채인 토끼 포착 '호취박토'

약육강식 세계 긴장감 팽팽…생중계마냥 생생

토끼의 생김새 세밀하게 묘사한 '가을 토끼'

쫑긋한 귀부터 다리 세워 앉은 모습 입체적

익살스러운 토끼 담아낸 민화 '호랑이와 토끼'

범 등에 올라탄 토끼가 담뱃대 물고 있는 구도

|

| 심사정 '호취박토(豪鷲搏兎)' (115.1×53.6㎝, 국립중앙박물관 소장) |

◆독수리에게 붙잡힌 토끼의 한순간

자연은 평화롭기만 한 것은 아니다. 먹이사슬의 굴레 속에 서로 잡아먹고 먹히며 살아간다. 현재(玄齋) 심사정(沈師正·1707~1769)의 그림 '호취박토(豪鷲搏兎·토끼를 잡은 독수리)'는 강자와 약자의 세계를 생생하게 보여준다. 독수리 발톱에 낚아채인 토끼는 겁에 질린 상태다. 하늘에는 까치가 퍼덕이고 재앙에서 벗어난 꿩은 독수리의 표정을 살핀다. 급박하게 일어난 상황에 긴장감이 팽팽하다. 화가는 순간을 놓치지 않고 생중계하듯이 실감 나게 그렸다. 심사정은 '하루도 그림을 그리지 않은 날이 없을 정도'로 그림에 매진한 화가다. 원래가 사대부였지만 집안이 몰락하여 세상과 등을 진 채 살아야만 했다. 독수리에게 잡힌 토끼처럼 약자의 인생이었다. 그러나 빼어난 실력으로 조선의 남종문인화를 꽃피웠다. 그림은 유명세를 타고 독수리처럼 날아올랐다.

'호취박토'는 화들짝 놀란 상황을 사실적으로 보여준다. 굽은 소나무가 하늘을 가로질러 멋스럽다. 까치가 소나무에 앉아 숨죽이며 아래쪽 상황을 살핀다. 또 다른 까치는 황급히 비행한다. 하단에서는 꿩이 꼬리를 치켜세워 머리를 숨긴다. 다른 한 마리는 고개를 돌려 독수리의 행동을 지켜본다. 독수리의 눈빛이 사로잡힌 토끼의 눈과 마주친다. 급박한 상황에 아랑곳없이 폭포수가 정적을 깬다. 독수리 뒤로 산 열매가 하염없이 붉다. 바위 아래에 국화가 자태를 뽐낸다. 한가로운 가을의 정경이지만 독수리가 한순간에 전쟁터로 만들어 버렸다. 화면 왼쪽에는 '무자년(1768) 여름, 명나라 화가 임량의 그림을 본으로 삼았다(戊子年夏倣寫林良)'라는 제발이 있다. 그의 호 '현재'를 적고 낙관을 했다. 심사정이 죽기 1년 전 62세 때 그린 것이다. 세상의 단면을 표현한 영모화의 걸작이다.

|

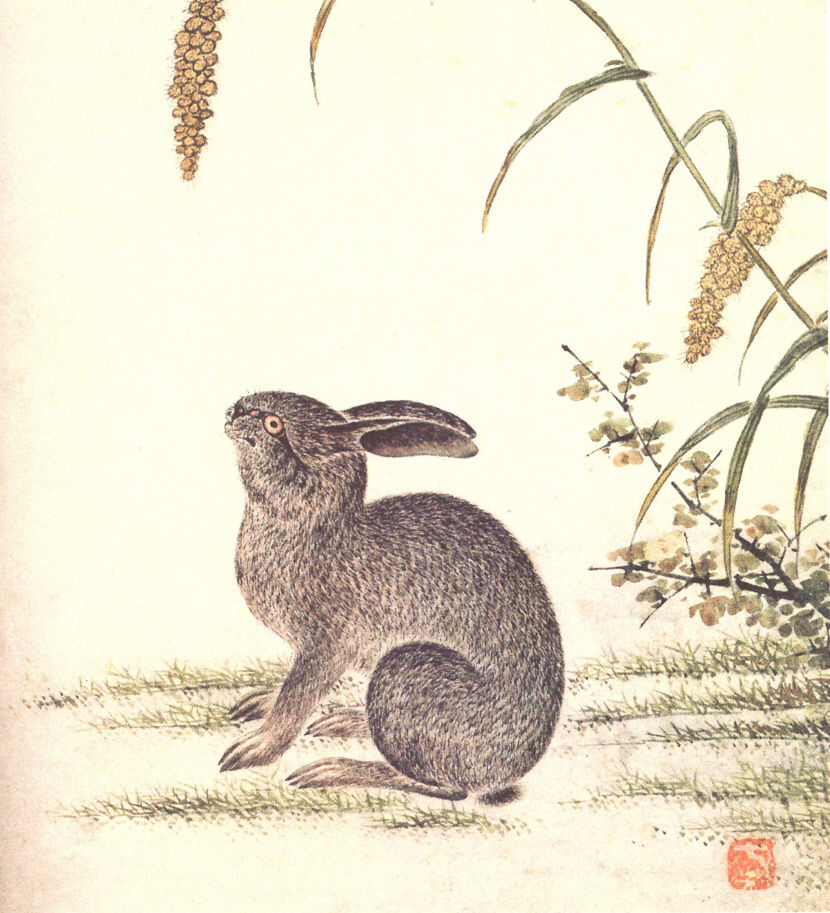

| 최북 '가을 토끼'(종이에 옅은 채색, 33.5×30.2㎝, 호림박물관 소장) |

◆화가의 염원이 담긴 토끼

소란한 틈을 뒤로 하고 한가로이 가을정취를 즐기는 토끼도 있다. 호생관(毫生館) 최북(崔北·1712~1786?)의 '가을 토끼'는 오롯이 토끼가 주인공이다. 예리한 관찰력으로 토끼를 묘사한, 그림엽서 같은 작품이다.

중인 신분이었던 최북은 가난에 맞서 작업에 몰두한 직업 화가였다. 예나 지금이나 그림을 팔아 생계를 잇는 것은 쉽지 않다. 호생관은 '붓으로 먹고 사는 사람'이란 뜻이다. 호에서 투철한 직업정신이 느껴진다. 그는 자신의 이름인 '북(北)' 자를 풀어서 '칠칠(七七)'이라고 낮추어 불렀다. 시와 서예, 그림을 두루 갖추어 명사들과 교류한 패기 넘치는 화가였다.

'가을 토끼'는 토끼가 깊은 생각에 잠겼다. 두 손을 가지런히 짚고 앉아 기도하듯이 위쪽을 보고 있다. 검은색 털로 뼈대를 살려 토끼의 형태가 세밀하다. 커다란 귀와 초롱한 눈망울, 꽉 다문 입, 고개를 든 목덜미에서 뻗은 앞다리와 뒷다리를 세워 앉은 모습이 입체적이다.

토끼 주변에는 풀이 주단처럼 깔려 있다. 오른쪽에서 뻗은 조 이삭이 영글어 무겁게 드리웠다. 풀과 나무는 붓에 채색을 묻혀 한 획으로 그렸다. 수채화처럼 맑다. 가을의 풍요를 누리는 토끼의 행복한 순간이다. 풍족하지 못한 화가의 생을 산 최북의 염원이 담긴 그림 같다. 그는 토끼처럼 강자에게 굴하지 않은 처연한 삶을 살았다.

◆민화 속의 개그 하는 토끼

|

| 김남희 (화가) |

다산을 상징하는 토끼는 민화에도 등장한다. 민화 속의 토끼는 웃음의 전도사이거나 전설 속에 나오는 약제사로 표현되었다. '호랑이와 토끼'는 호랑이와 짝을 이루어 웃음을 선사한다. 최고의 강자인 호랑이 등에 올라탄 토끼가 담뱃대를 물고 있는 그림이다. 꾀보 토끼와 동물의 왕인 호랑이가 소나무 아래서 놀고 있다. 이 순간만큼 호랑이와 토끼는 무장해제를 선언한 사이다. 호랑이는 재롱을 부리는 토끼가 예뻐서 입을 벌린 채 바라본다. 까치가 이들의 행동을 유심히 살핀다. 힘이 센 호랑이도 지혜로운 토끼 앞에서는 속수무책이다. '강인함은 부드러움을 이기지 못한다'라는 사실을 일깨운다. '호랑이와 토끼'는 위에서 내려다보는 각도로 구도를 잡았다. 화면 중앙에 검은 점무늬의 호랑이가 엎드려 있다. 현실에서 불가능한 일이지만 토끼 한 마리가 호랑이 목 위에 올라가 긴 담뱃대를 물고 있다. 호랑이 얼굴을 마주 보며 토끼가 앞발로 담뱃대를 고정한다. 둘의 눈빛이 장난기로 가득하다. 이 우스꽝스러운 광경에, 소나무 가지에 앉은 까치도 덩달아 신이 났다. '평화만이 세상을 아름답게 한다'라는 메시지 같다. 불가사의한 구도와 조화는 민화만의 매력이다. 길상을 표현한 민화가 서민에게 사랑받는 이유이기도 하다. 용궁에서 달나라로 도약한 토끼는 절구통에 약초를 찧는 약제사로 변신했다.

'화조도'에는 두 마리의 토끼가 마주 보며 잘록한 허리의 남색 절구통에 절구질을 하는 그림이다. 소나무 아래 둥근 달이 훤하다. 검은색 털에 흰 점이 박힌 토끼는 신화에 등장하는 신성한 모습이다. 그들은 절구공으로 한창 만병통치약인 약초를 찧고 있다. 인간은 밤하늘에 뜬 달을 보며 미지의 세계를 동경했다. 상상의 날개를 펼쳐서 토끼를 달나라로 보냈다. 전설은 인간의 욕망이 투영된 꿈의 세계다. 꿈은 현실이 되어, 어느덧 인간도 달나라로 향하고 있다. 토끼는 지상과 하늘을 잇는 영원한 이모티콘이 되었다.

◆달나라 토끼의 불로초는 오로지 운동

헬스를 한 지 3개월이 지났다. 이제 몸에 맞지 않던 헬스 기구를 자연스럽게 만진다. 늘 그렇듯이 도전은 인간을 젊게 만든다. 오늘날의 불로초는 다름 아닌 토끼가 절구공으로 반복하여 찧던 '운동'이라는 명약이다. 건강을 가꾸는 것은 최고의 투자다. 계묘년에도 튼튼한 몸과 마음 두 마리의 토끼를 잡는 한 해가 되었으면 좋겠다.

화가 2572kim@naver.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 월정교 위 수놓은 한복의 향연··· 신라 왕복부터 AI 한복까지](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202510/news-a.v1.20251031.85fcdd178eb544e5a04e034dd6778335_T1.jpg)

![[영상]경주를 물든인 K컬처 특별전… 신라의 향기, 현대 예술로 피어나다](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202510/news-a.v1.20251030.20b0c9fa94af442bbb7be5d52ca7c85f_T1.jpg)