국내 단일세대 중 가장 규모가 큰 '2차 베이비부머(1964~1974년생)' 은퇴가 시작되면서 경제 성장 잠재력에도 큰 폭의 하락이 예상된다. 전문가들은 고령층의 계속근로 확대를 위한 사회적 합의가 조속히 이루어져야 한다고 지적했다.

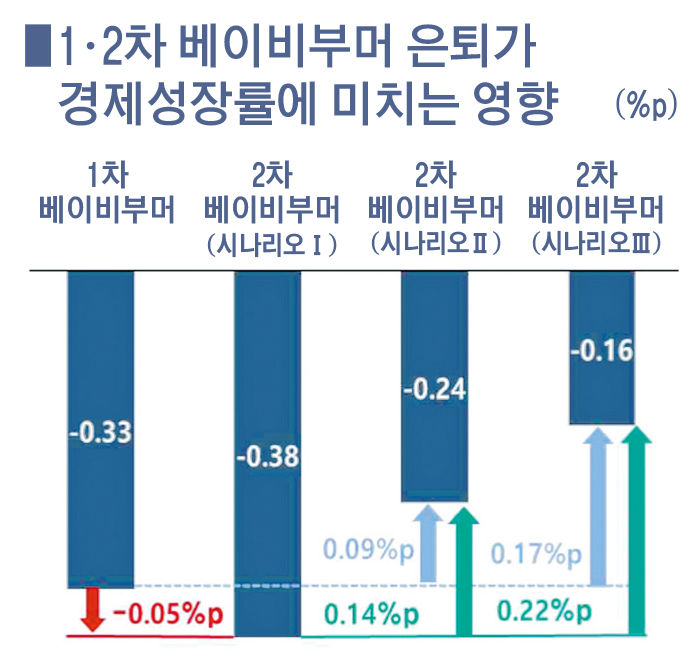

한국은행이 지난해 발표한 '2차 베이비부머의 은퇴 연령 진입에 따른 경제적 영향 평가' 자료를 보면 현 60대 고용률이 유지되는 시나리오에서 2차 베이비부머 은퇴로 2034년까지 연간 경제 성장률 0.38%포인트 하락이 예상된다.

2차 베이비부머는 단일세대로는 가장 규모가 큰 집단이다. 총 954만명으로 국내 전체 인구의 18.6%에 달한다. 이는 2023년을 기점으로 모두 법정 은퇴 연령(60세)을 넘긴 1차 베이비부머(1955~1963년생·705만명)보다도 250만명 가까이 많은 숫자다.

한국은행이 1차 베이비부머의 은퇴 및 취업자 수 감소에 따른 영향을 정밀분석한 결과, 2015~2023년 연간 경제성장률은 은퇴자가 없었을 경우와 비교해 0.33%포인트 하락했다.

2차 베이비부머가 고용시장에서 이탈하는 데 대한 분석도 진행했다. 60대 고용률이 현 수준으로 유지되는 조건에서 2024년~2034년 기간 중 연간 경제성장률은 0.38%포인트 감소했다. 다만 정부의 강력한 대응을 통해 60대 고용률(남성)이 2023년 68.8%에서 2034년 78.9%까지 상승하면 0.16%포인트 떨어질 것으로 예측됐다.

한국은행 관계자는 “2차 베이비부머가 지닌 양호한 경제적 특성에 정책적 지원과 강력한 제도 변화가 뒷받침될 경우 경제 성장률이 상당폭 제고될 수 있다"며 “이같은 개선 효과는 2031년~2040년 사이 경제 성장률이 1.3%로 추정되는 상황에서 결코 작지 않은 수준"이라고 평가했다.

전문가들은 노동 인력의 급격한 감소를 상쇄할 수 있는 정책을 확대해야 한다고 경고했다.

김보민 경북대 교수(경제통상학부)는 “베이비부머세대는 고용시장 뿐 아니라 내수 측면에서도 상당한 비중을 차지한다. 이들이 은퇴할 경우 기업 경쟁력이 약화되고 소비 감소 탓에 경제 생태계 또한 위축될 것으로 예상된다"고 했다.

그러면서 “중장기적으로 정년 연장은 필요하다. 다만, 이에 따른 청년층의 취업 기회 및 사회 진출 위축 등도 감안해 정책을 펴야 한다. 또한, 당장엔 사회적 충격을 완화하도록 은퇴 후에도 기존 숙련된 업무를 계속 이어갈 수 있는 제도 등을 서둘러야 마련해야 한다"고 덧붙였다.

최시웅

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)