일본 학교 퇴학 후 신간회 부회장 등 활동

조국 독립 위해 일생 바친 청년의 기록

이념 넘어 항일 위한 민족 단결 외쳐

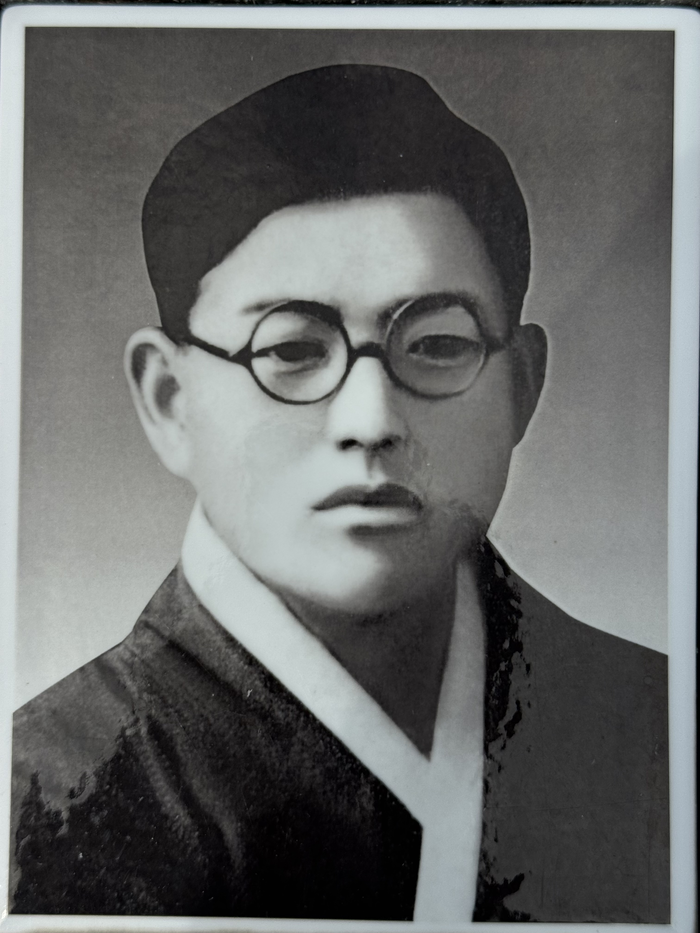

대구 신암국립선열공원 묘비에 새겨진 김선기(본명 김점학) 선생의 모습. 박영민 기자.

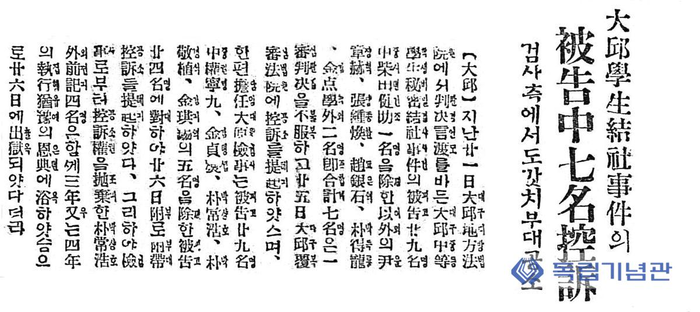

대구학생결사사건 공소 보도. 출처: 독립기념관 한국독립운동사연구소

올해 대한민국 광복 80주년을 맞아 매달 대구를 빛낸 독립운동가들을 집중 조명하고 있다. 영남일보 창간 80주년이 끼어 있는 10월에 소개할 인물은 일제강점기 대구 지역에서 청년운동과 신간회 활동을 주도하며 일생을 독립운동에 바친 인물 김선기(金善基·본명 김점학·1906~미상) 선생이다.

◆일본 학교에서 퇴학 당한 후 대구의 청년을 이끌다

1906년 10월 6일 경북 달성군 옥포면 간경리(현 대구시 달성군 옥포면)에서 태어난 김선기는 교남학교에 다니며 한학과 근대 학문을 함께 익혔다. 그러다 교남학교 고등과 3학년이던 1926년에 돌연 학업을 중단하고 일본으로 향했다. 식민지 청년으로서 한계를 절감해서다. 더 넓은 세계에서 길을 찾으려 했다.

1927년 4월 니혼대학 전문부 정치과에 입학하자마자 '동경조선청년동맹'에 가입해 활동했다. 학교 측은 그가 '불온사상'을 전파했다는 이유로 입학한 지 3개월 만에 퇴학 처분을 내렸다.

조국으로 돌아온 그는 아무 망설임 없이 대구 청년운동의 중심으로 뛰어 들었다. 당시 대구에는 대구청년회, 대구청년동맹, 대구무산청년동맹, 대구아구청년동맹 등 네 개 단체가 있었지만, 각 조직은 분산돼 있었다. 김선기는 이 청년단체를 하나로 묶어 일제에 맞설 힘을 키우려고 했다.

1927년 6월24일 대구 노동공제회관에서 열린 합동대회에서 이들 네 단체가 '대구청년동맹'으로 통합됐다. 김선기는 집행위원 겸 조사부장으로 선출돼 조직 실무를 총괄했다. 이때부터 그는 일제 경찰의 감시 대상 목록에 올랐다.

두 달 뒤인 8월, 일본인 장교 세카와 마사오 대위가 대구 거리에서 조선인 어린이를 폭행하는 사건이 일어났다. 세카와 대위는 평소에도 "조선인은 때려도 된다"는 망언을 일삼던 인물이었다. 이 사건은 대구 시민의 분노를 폭발시켰다. 비분강개한 김선기는 대구청년동맹을 비롯한 11개 단체 대표들과 대응위원회를 결성했다. 그는 실행위원으로서 항의문을 작성하고 규탄운동의 선봉에 섰다. 일제 경찰의 강압에도 절대 물러서지 않았다. 일본인 가해자의 처벌과 공개 사죄를 끝까지 요구했다.

그의 존재감은 빠르게 알려졌다. 같은 해 9월, 대구에선 민족운동 세력을 하나로 묶기 위해 '신간회' 결성이 추진됐다. 김선기는 창립 발기인으로 참여했다. 12월28일 대구 조양회관에서 열린 창립총회에서 신간회 대구지회 부회장으로 선출됐다. 이후 각종 강연과 집회를 통해 민족단결과 자치역량 강화를 설파했다. 신간회 활동은 이후 대구의 사회운동과 학생운동이 확산되는 데 큰 역할을 했다.

1928년 1월 경북 김천에서 열린 경북청년운동자 간담회에서 경북청년연맹이 결성되자 그는 집행위원으로 선출됐다. 같은 해 대구청년동맹 서무부장으로도 활약했다. 금릉학원 폐쇄 반대운동과 민중도서관 부흥운동에도 참여했다. 이는 일제의 교육 통제에 맞선 일종의 민족계몽운동이었다. 같은 해 8월엔 전국조직 '조선청년총동맹' 위원으로 선출돼 전국 단위 청년운동에도 가담했다.

김선기는 대구경북을 중심으로 전국적인 청년운동을 전개하는 한편, 틈틈이 대구고등보통학교 학생들의 항일 비밀결사 활동도 지원했다. 당시 대구고보에는 신우동맹, 혁우동맹, 적우동맹 등 사회사상을 바탕으로 한 청년 조직이 있었다. 김선기는 '사회과학 강사'로 참여해 민족해방과 사회개혁의 필요성을 강의했다.

그는 학생들에게 "신간회는 조선의 민족주의자와 사회주의자의 대동단결을 위한 조직이며, 합동의 이유는 조선의 정치적 압박과 외래 자본 침탈로 민족경제가 파멸 위기에 처했기 때문"이라며 "전 민족이 하나로 단결해야 한다"고 역설했다.

이 같은 활동은 곧 일제의 탄압으로 이어졌다. 1929년 6월 그는 보안법 위반 혐의로 체포됐다. 대구지방법원에서 징역 1년을 선고받아 대구형무소에 수감됐다. 복역 중이던 1930년 9월 조선은행 폭파 사건의 주역 장진홍 의사가 옥중에서 순국하자 그는 동지들과 항의 시위를 벌였고, '건조물 파손죄'가 추가돼 옥살이 기간이 8개월 더 늘어났다. 1931년 11월13일 가석방으로 출소했다.

출옥 후에도 일제의 감시는 삼엄했다. 1930년대 중반 이후 중국 베이징 등지로 건너가 항일운동을 하려고 했던 그는 1944년 5월 다시 일제 경찰에 체포됐다. 이후 병보석과 재수감을 반복하다가 광복 직후인 1945년 8월 17일에서야 석방됐다.

광복 후에는 대구로 돌아와 건국준비위원회 등 좌익 성향 단체에서 활동했다. 혼란한 해방 정국 속에서 인민위원회 조직 활동에 참여했지만 1948년 미군정의 좌익 인사 검거가 강화되자 서울로 피신했다가 체포됐다. 이후 행방은 묘연해졌다. 그의 가족들은 1960년 3월 5일자로 그의 사망신고를 했다.

대구 국립신암선열공원에 안장된 김선기 선생의 묘. 박영민 기자.

교남 YMCA 회관 전경. 영남일보DB

◆대구 곳곳에 남겨진 그의 흔적

김선기 선생 이름은 오랫동안 역사 속에 묻혀 있었지만 2008년 정부는 그의 공훈을 인정해 건국훈장 애족장을 추서했다. 현재 그의 묘는 대구 동구 국립신암선열공원 제4묘역 마지막 묘역인 52호에 안장돼 있다.

김선기 선생의 발자취는 대구 곳곳에 남아 있다. 그가 부회장으로 활동했던 신간회 대구지회 관련 자료는 대구 중구 교남YMCA 회관에서 살펴볼 수 있다. 이 건물은 일제강점기 당시 시간회 뿐만 아니라 3.8만세운동 등 민족운동의 거점공간이었다. 국가등록문화재 제570호로 지정돼 있다. 제1회 신간회 창립총회가 열려 김선기 선생이 부회장으로 선출됐던 장소인 '조양회관'도 동구 망우당공원 인근에 당시 형태 그대로 복원돼 있다.

김선기 선생은 슬하에 세 자녀를 남겼다. 그 중 한명이던 고(故) 김광렬(1927년∼2015년) 씨는 일본으로 건너가 조선인 강제동원 관련 기록물을 수집했다. 대구보훈청은 "김선기 선생의 후손들이 수권자로 등록돼 있지만, 현재까지 연락은 닿지 않고 있다"고 전했다.

그의 삶은 대구 청년운동의 상징이었다. 좌우의 이념을 넘어 오로지 '독립'이라는 한 목표 아래 민족단결을 추구했고, 감옥에서도 신념을 굽히지 않았다. 긴 세월 잊혀졌던 그의 이름은 이제 대구 독립운동사에서 빠질 수 없는 이름으로 다시 아로 새겨졌다.

그의 묘비에는 다음과 같은 글귀가 새겨져 있다. "나라와 겨레 위해 헌신한 공적은 천추의 빛이 되어 청사에 남아 영세에 훌륭한 사표(師表)가 되셨네. 한평생 이룩한 일 정신적 지주되어 나라 사랑하는 얼 길이길이 빛나리."

박영민

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지