청겸진경(淸謙眞景)= ‘청하’와 ‘겸재’의 줄임말에 ‘진경(진경산수)’을 연결시킨 합성어로 진경산수의 발현지가 포항임을 뜻한다

진경산수는 산과 인간의 만남을 그려내는 일…

이제 막 그 깨달음에 눈을 뜬 敾

그의 진경산수 화룡점정처는 바로 내연산이다

|

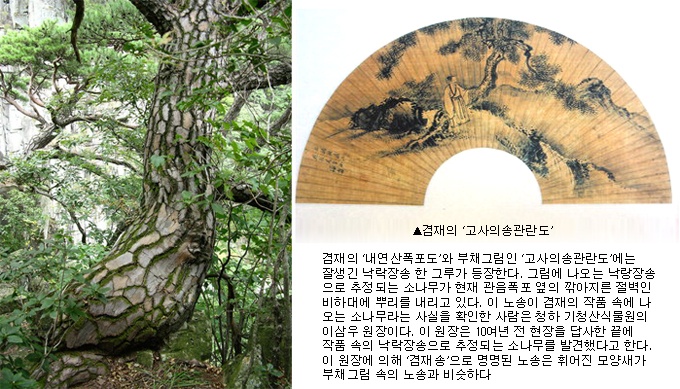

| 겸재 정선이 청하현감 시절 그린 ‘내연산폭포도’. 실경을 그대로 묘사하는 중국풍의 사생화에 염증을 느낀 겸재는 실경에 내면을 담아 재해석하는 진경산수화를 창시했다. 진경산수의 화룡점정처가 바로 내연산이었다. |

“금강산을 보지 않고 금강산을 그리는 것만큼 어리석은 것은 없겠지만, 금강산을 보았다고 눈에 보인 금강산만 따라 그리는 것 또한 어리석은 일일 것입니다.”

그게 고민입니다. 그렇다고 지금까지 중국의 대가들이 이룩한 그림의 성취를 모두 버리는 것 또한 능사는 아니라고 봅니다만. 중요한 것은 실경을 그리는데 마음을 쓰다가는 우리가 직접 걸어다니면서 보고 느꼈던 그 느낌을 잃어버리기 쉽다는 점이죠. 우리 마음에 들어와 앉은 금강산을 다시 느낄 수 있도록 해야 하는 것이지요.”

“일찍이 조속(趙涑·1595∼1668)은 하늘에 날아오른 새의 눈이 되어 금강산을 한눈에 보는 그림을 비판했지만, 그것은 그가 지나치게 실경에 매몰되었기 때문에 그림이 무엇이어야 하는지를 잊어버린 형국입니다. 한시각(韓時覺·1621∼?)의 칠보산전도(七寶山全圖)는 함경도 칠보산 전체 풍경뿐 아니라 동해까지 모두 넣었소. 이런 방식이라면 금강산 1만2천봉도 넉넉히 한 화면에 들어가 앉을 수 있지 않겠소?”

“일리 있는 생각입니다. 하지만 모든 것을 다 집어넣으려고 하다 보면 복잡하고 지저분해지기만 할 뿐입니다. 그리고 잡다해지면 현장에서 느꼈던 우람하고 거대한 산의 동세가 자칫 오글거리는 형세로 죽어버릴 위험이 있습니다.”

“그런 문제를 어떻게 극복할 생각이오?”

“우선 과감한 생략과 대담하게 부각시키는 작업이 필요할 듯합니다. 활달한 미점(米點)과 꿈틀거리는 수직준(垂直 )을 활용해볼 생각입니다.”

“좋은 생각입니다. 금강산 탐방을 평생의 소원으로 삼는 많은 이에게, 눈으로 보면서 여행할 수 있도록 하기 위해서는 지명과 위치에 대한 정보를 세밀하게 넣어주는 것도 좋지 않을까 싶습니다.”

사천은 헤어지는 선을 위해 이런 시를 쓴다.

|

그대와 나를 합쳐놔야 왕망천이 될 터인데

畵飛詩墜兩翩翩(화비시추양편편)

그림 날고 시 떨어지니 양쪽이 다 허둥대네

망천은 당나라 시인 왕유의 별서를 가리킨다. 소동파는 왕유의 시를 읽으며 화중유시(畵中有詩)로 격찬하지 않았던가. 두 사람이 헤어지면 화비시추(畵飛詩墜)의 꼴이 된다면서 상호보완의 역할이 얼마나 중요한지 강조한 것이다. 병연은 이런 시도 썼다.

我詩君畵換相看(아시군화환상간)

내 시와 그대 그림 서로 바꿔 보니

輕重何言論價問(경중하언논가문)

경중을 어찌 값으로 따지겠나,

詩出肝腸畵揮手(시출간장화휘수)

시는 간장에서 나오고 그림은 손에서 솟아난다

不知誰易更誰難(부지수이경수난)

누가 쉽고 누가 어려운지 모를 일일세

선의 금강산 그림이 점차 무르익으면서 명성을 드높이게 된 것은 1712년 또 한 번의 산행이었다. 그해 8월 병연의 아버지인 이속(李涑·1647∼1751)과 아우 이병성(李秉成)이 함께 한 이 금강산행은 겸재 그림을 훌쩍 자라게 했던 계기였다. 이때 그려진 ‘해악전신첩(海嶽傳神帖)’은 병연에게 선물했던 작품이다. 조선의 그림 수집가들은 병연의 그림첩을 구경하는 것만으로도 감격에 떨었다. 해악전신첩을 본 삼연(三淵) 김창흡은 “畵家三昧融神在 布襪靑鞋更何爲(화가삼매융신재 포말청혜갱하위)”라고 했다. 화가 삼매경의 무르익은 정신이 여기 있는데 무명버선 푸른 짚신이 무슨 필요있겠느냐는 얘기다. 굳이 금강산까지 여행갈 것도 없이 그림을 보는 것만으로도 산을 돌아본 것과 다르지 않다는 격찬이다.

늘을 찌를 듯한 바위봉우리. 그 아래에 종유석이 웃자란 고드름처럼 내려와 있는, 2억5천만년이나 된 동굴. 선은 괴물의 두 눈처럼 뻐끔 뚫린 성류굴을 멀찌감치 바라보며 사생을 한다. 큰 돌덩이를 감아돌 듯 왕피천이 흐른다.

“임진왜란 때 불타 없어졌지만, 저곳엔 성류사라는 절이 있었지.”

선이 손으로 가리키자, 월섬의 눈이 그곳으로 따라갔다. 옆에 서 있던 최천익이 설명을 한다.

“전해오는 얘기로는, 저 성류굴 속에는 해신(蟹神·대게의 신)이 있어서 난리 때 숨어든 수백명을 바다로 데려가 먹여살렸다고 하더군요. 그때 성류사 금당의 거대한 부처도 굴 속으로 옮겼는데, 저토록 좁은 입구를 쉽게 통과해 들어갔다고 합니다.”

“그러고 보니 성류굴의 모양이 뒤룩거리는 대게의 눈과도 닮아있네요.”

세오가 문득 감탄하듯 중얼거린다.

사생을 끝낸 선이 미소를 지으며 다시 굴을 바라보고 있을 때, 월섬이 말했다.

“사또, 제 미숙한 소견으로 보아도 지금 그리신 성류굴도는 이전의 해악전신첩에서 한 걸음 더 나아가는 길목의 그림이라 여겨집니다. 이곳 절경들을 샅샅이 사생하여 ‘관동명승첩’을 엮어내시면 향후 큰 즐거움이 아닐지요?”

“작년에 완성한 ‘교남(嶠南·영남)명승첩’에 더하여 오랜 공을 들인 ‘영남첩’을 마무리하면서 또 하나의 과제가 생기는구려. 관동의 승경에 대한 관심은 임금께서도 지대하셨네.”

이제 영남첩은 동해안 일대까지 섭렵하고, 오로지 청하 일대의 절경을 담는 일만 남았다.

“자, 나의 벗이 있는 삼척으로 갑시다.”

선은 오랜 만에 술잔을 기울이며 병연과 시화(詩畵) 얘기를 할 생각을 하니 가슴이 뛰었다.

“진경산수는 산과 인간의 만남을 이야기로 그려내는 일입니다. 즉 감각을 넘어 정신적으로 고양되는 과정을 담는 작업이기도 할 것입니다.”

삼척에서 돌아오면서, 선은 병연이 술을 따르며 꺼냈던 의미심장한 저 말을 거듭 새겨보았다. 산과 인간의 만남을 그림이라는 이야기로 풀어내는 것. 영남 사생(寫生)을 통해 그가 어렴풋이 정리해 가던 것도 바로 그것이었다. 산을 그리는 것이라는 생각에 얽매이면 산 속을 걸어가며 숨쉬는 인간의 마음과 감각과 눈을 잊어버린다. 진경의 진(眞)은 바로 인간의 고양된 정신을 뜻하는 것이다. 즉, 진경은 인간 중심의 풍경이다. 그가 이제 막 개안(開眼)한 진경산수의 화룡점정처라고 생각한 곳은 바로 내연산이다.

내연산. 낙동정맥의 줄기가 주왕산을 밀어젖히며 내려오다가 동해안으로 고개를 틀어 완만한 능선을 이룬 산이다. 문수산, 향로봉, 삿갓봉, 천령산의 준봉이 반달처럼 둘러쳐 깊은 품속같은 청하계곡을 이룬다. 35리에 달하는 계곡 양쪽이 깎아지른 절벽으로 이뤄져 폭포와 소(沼)가 널렸다. 선은 열 번도 넘게 이 산을 오가며 사생을 했다. 사자쌍폭(상생폭), 보현폭, 삼보폭, 잠룡폭, 무풍폭, 관음폭, 연산폭까지 일곱 개 폭포가 가장 아름답다. 은폭, 시명폭과 실폭, 복호폭 2개가 합쳐져 열두 폭이다.

연산 사생에서 가장 깊이있는 조언자는 월섬이었다. 일전에 폭포를 모두 한눈에 볼 수 있도록 조감(鳥瞰)으로 그려 집어넣은 ‘내연12폭전도(全圖)’를 그렸는데, 이는 보경사 주지에게 주었다. 12폭전도는 겸재의 야심작이라 할 만했다. 겸재의 ‘금강내산(金剛內山)’이 융기하는 봉우리들의 향연이라면, 12폭전도는 추락하는 물의 웅장한 협주같은 것이었다. 그림을 보더니 월섬이 말했다.

“사또의 진경은 바로 마음이 움직이는 길이라 할 만합니다. 옛 그림들도 길을 보여주었지만, 사또의 길처럼 마음을 붙잡진 못했습니다. 절절한 구도(求道)가 산수 사이에 있습니다. 산이 곧 사람이며, 물이 곧 인정(人情)입니다.”

또 좀 작은 그림인 ‘갑인년(甲寅年) 내연산도’는 세오를 주었는데, 그 작품을 보더니 월섬은 말했다.

“여기에는 폭포가 많이 드러나지 않았군요. 폭포를 보는 것도 마음이요, 물길이 줄어들면서 간절해지는 것도 마음입니다. 진경산수는 풍경을 보는 이의 마음을 그린 산수이니, 진실로 이 그림 또한 진경일 것입니다. 사또께서 요즘 무엇인가에 목이 마르신 것일까요?”

선은 그 말에 껄껄 웃었다. ‘청하 보경사’는 승려 오암에게 주었는데, 이를 보고는 이렇게 말했다.

“보물거울을 묻어놓은 비밀스러운 기운이 살아 움직이는 듯한 건물과 산세에서 느껴집니다. 풍경과 인간의 만남을 이야기로 풀어야 진경이라고 말씀하신 사천 나리의 뜻에 깊이 닿아있는 작품입니다.”

“점입가경(漸入佳境)이로다.”

선은 가을로 접어드는 울긋불긋한 계곡길을 오르다가 두 줄기 사자쌍폭(상생폭)을 만나면서 그렇게 부르짖었다. 쌍폭 왼쪽에 솟은 바위벼랑 위에 열 평쯤 되는 제법 넉넉한 공간이 있었다.

“오늘은 여기서 좀 사생을 하다 가자.”

이 자리엔 오암과 세오, 그리고 월섬이 함께 했다. 가을 경치에 취했던지 세오와 월섬도 술을 받아 마셨다. 선은 웃으며 말했다.

“이곳은 기화대(妓花臺)라는 이름을 지녔으니, 기생이 가무를 하기 좋은 곳이 아니겠는가. 월섬아. 향로봉 할무당(姑母)께 화업(畵業) 성취를 비는 마음을 담아, 춤을 한 번 추어보아라.” <계속>

글=이상국<스토리텔링 전문작가·

영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 초빙연구원>

사진=이삼우 기청산식물원 원장 제공

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)