“티끌세상 사람들아 입암 풍경 보았는가 무릉도원 좋다 한들 이보다 나을소냐…”

|

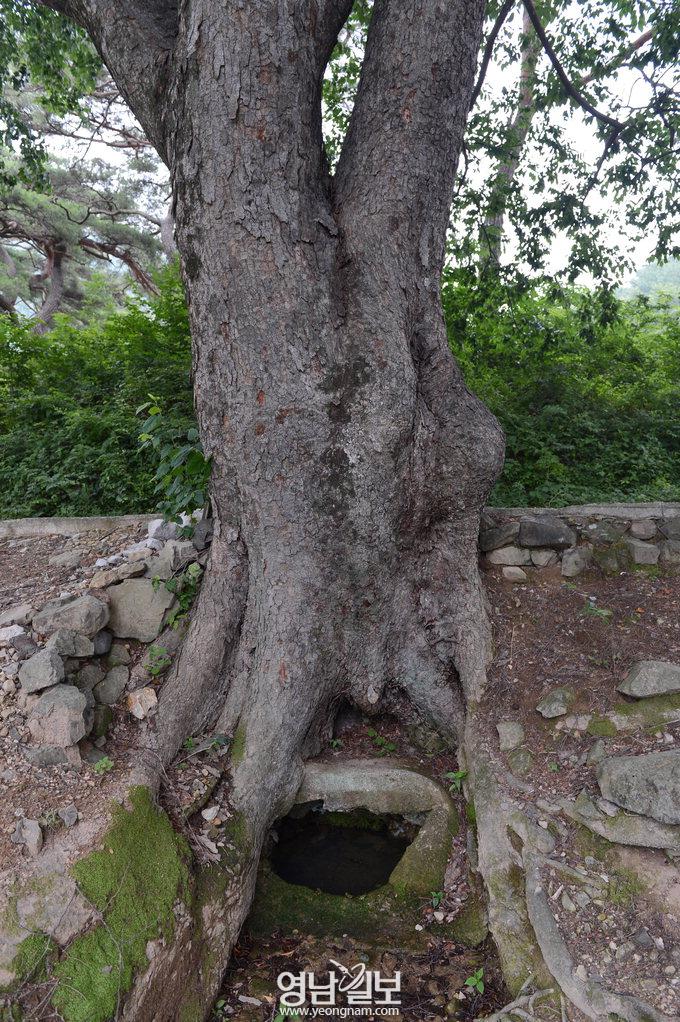

| 여헌의 거처인 만활당 뒤편에 있는 ‘물막정’. 입암28경 중의 하나로 큰 느티나무 둥치 아래에서 사시사철 끊이지 않고 물이 솟아나는 우물이다. 물멱정이라고도 부른다. 이지용기자 sajahu@yeongnam.com |

여든네살 같지 않았다. 여헌 장현광의 얼굴에는 맑은 생기가 돌아 환했다. 무릎이 크게 약해져 청려장을 짚고 제자들의 부축을 받긴 했으나 목소리는 우렁찼다.

“이번엔 눈을 들어 산을 보기로 함세. 지금껏 본 것은 우리가 발디디고 있는 것, 그리고 발 밑에 있는 것들이었네. 우리는 늘 형편을 걱정하지 않는가. 그것이 바로 자신이 닿아있는 자리에 대한 염려일세. 눈을 들면 다른 것이 보이지. 여보게, 수암(守庵, 정사진, 1567∼1616). 자네가 좀 이야기를 해보게나.”

입암4우 중의 한 분으로 여헌선생이 아끼는 고제(高弟)였던 일흔한살의 제자는 일어서서 말한다.

“물을 보는 법이 있듯이, 산을 보는 법이 있습니다. 산은 높이를 지녀서 우러르는 것이며 올라가는 것이기도 하고, 내려오는 것이기도 하며 또한 쌓는 것이기도 하기에, 학문의 수행을 은유하기에 좋습니다. 가까운 산 세 개를 보겠습니다. 입암에서 남쪽으로 냇물을 건너 마주 선 봉우리는 ‘구인봉’이며 일제당 건물 동쪽 뒤에 늘어선 솔안마을의 서쪽으로 약간 급경사를 이루며 솟은 산은 ‘소로잠’입니다. 입암 뒤 계구대에서 동쪽으로 고개를 돌리면 보이는 봉우리는 ‘토월봉’입니다.”

“구인봉은 서경(書經)의 ‘여오편(旅獒編)’에 나오는 ‘구인공휴일궤(九 功虧一 )’에서 따온 말입니다. 아홉 길의 산을 쌓아올리는데, 적은 양의 흙이라도 게을리 쌓으면 무너진다는 뜻이지요. 학문 역시 끝까지 전력해야 그 봉우리를 만날 수 있다는 이야기를 담고 있습니다. 소로잠의 소로(小魯)는 ‘노나라가 작다’는 뜻으로, 공자가 하신 말씀이 이름에 담겨있습니다. 공자는 동산(東山)에 올라가 노나라가 작다고 하셨고, 태산에 올라가서는 천하가 작다고 하셨지요. 세상을 굽어보는 큰 통찰력에 대한 이야기이기도 하지만, 뒤집어보면 작은 노나라에서도 공자 같은 성현이 나는 것이니, 조선 땅 선바위마을에서도 뛰어난 현인이 나올 수 있다는 의미입니다. 토월봉(吐月峯)은 달을 토해내는 봉우리라는 뜻으로 순수하게 풍경의 아름다움을 담았습니다. 아마도 입암 뒤쪽에 있는 산인지라, 머리를 식히고 감성을 돋우는 소재로 이렇게 짓지 않았을까 생각합니다. 스승님은 이 봉우리가 둥근 것에 착안해 상천봉(象天峯)이라고 불렀는데, 치우치지 않은 원만한 인격을 배우는 소재로 삼기도 하셨습니다.”

|

| 입암28경 중 하나인 구인봉. 아홉 길의 작은 산이다. 크든 작든 어떤 일을 할 때 최선을 다하지 않고 조금만 부족해도 실패한다는 뜻을 담고 있다. 이지용기자 sajahu@yeongnam.com |

“먼 곳의 네 산을 보겠습니다. 토월봉 동쪽, 욕학담 뒤에 있는 산은 ‘산지령’이며 구인봉 뒤쪽 등성이로 타고 올라가 동쪽으로 멀리 뻗은 산은 ‘함휘령’입니다. 함휘령에서 서쪽으로 뻗은 줄기를 타고 내려오면 구인봉의 뒷줄기인 ‘정운령’을 만납니다. 정운령 너머 서쪽으로 경운야로 내려오는 곳에 있는 것을 ‘격진령’이라 이름하였습니다. 산지령(産芝嶺)은 영지를 품은 산으로 인간의 마음 속에 있는 경(敬)이야 말로 영지와 같이 향기로운 것이니 잘 가꿔야 한다는 당부를 담은 것입니다.

함휘령(含輝嶺)은 산이 옥을 품으면 반드시 빛을 감추고 있는 것이라는 주자의 말씀에서 따온 이름입니다. 영지가 경(敬)이라면 빛나는 옥은 의(義)가 아닐지요? 정운령(停雲嶺)은 구름도 쉬어가는 고개라는 뜻인데, 은자의 한의(閒意)를 담았을 것입니다. 또 격진령(隔塵嶺)은 티끌세상을 멀리하는 은세(隱世)를 되새기는 이름입니다. 네 산을 천천히 둘러보면 ‘공경의 마음을 품고, 옳음을 되새기면서, 마음을 한가롭게 하니, 이것이 바로 은둔자의 경지로다’라는 이야기가 생겨나는 것입니다.”

산을 둘러본 뒤 여헌선생은 말했다. “이번엔 도화가 들판을 소개해 보게나.”

나즉한 목소리가 흘러나왔다.

“이제까지 입지(立地)와 천하를 살폈다면, 이제 그 가운데를 거닐고자 합니다. 일야삼동(一野三洞)은 대개 한적한 은거의 풍경을 이름으로 정했습니다. ‘경운야(耕雲野, 입암면 면사무소 뒤쪽 동편에 자리잡은 평지동 일대와 입암 쪽 들판)’는 구름이 밭을 가는 들판이라는 뜻으로 낮게 내려온 운무의 풍경을 시적으로 표현한 것입니다. 스승님은 은둔생활이 신선처럼 사는 것이 아니라, 이렇듯 백성들이 땀흘리는 방식대로 일하며 함께 사는 여민락(與民樂)이라는 점을 새겼지요. ‘야연림(惹煙林, 가사천 하류로 남쪽 개울가에 늘어서있던 숲. 모두 사라지고 농토로 바뀌었음)’은 푸른 연기 한 가닥이 솟아오르는 숲으로, 사람들이 차를 끓이고 밥을 짓는 연기가 멀리 보이는 풍경을 그렸습니다.

‘초은동(招隱洞, 입암을 향해 들어오다가 일광리를 지나 도로가 굽은 곳에서 죽장이 보일 때쯤 기도원 입구가 있는 골짜기)’은 세상살이에 찌든 이들에게 귀거래를 권하는 골짜기란 의미이며 ‘심진동(尋眞洞, 죽장 쪽으로 조금 더 올라가는 서운사 절 부근)’은 진리를 찾아나서는 골짜기란 뜻으로 자연 속에 큰 뜻이 있음을 강조한 말씀입니다. 또 ‘채약동(採藥洞, 정운령에서 입암 방향으로 흘러내리는 골짜기)’은 약초를 캐는 은둔자의 노동을 의미하죠. 약초는 인간의 몽매(蒙昧)를 깨우치는 공부를 은유하기도 합니다. 스승님이 쓰신 경운야에 관한 시 한 수를 빈섬이 읊어주시겠습니까?”

峽居謀卒歲 夾鋤以晨昏 往來雲煙裏 父子與季昆(협거모졸세 협서이신혼 왕래운연리 부자여계곤)

죽는 날까지 산골에 살겠다고 맘 먹고/호미를 끼고 새벽부터 저녁답까지/구름 긴 들판 속 오고가네/아버지와 아들, 그리고 아우와 형님

시를 읊고나서 빈섬이 말했다.

“선생님은 나그네집(旅軒)이란 호를 쓰셨는데, 2012년 용어로 하자면 모텔을 의미하는 것입니까?”

다소 도발적인 질문이었을까. 여헌은 껄껄 웃었다.

“마흔네살 때 내 집을 마련하는 기분으로 호를 가졌어. 입암에 왔던 그 다음해 봄, 정유재란을 피해 산 속을 떠돌던 때였지. 누군가가 묻더군. ‘여(旅)는 나그네인데, 헌(軒)은 주인이 있는 거처이니, 말의 모순이 있는 게 아닌가.’ 그래서 내가 자네가 말한 ‘여관’론을 이야기했어. 여관에 머무르는 나그네는 머무르는 방의 주인이 아니던가? 내가 소유한 헌(軒)은 없지만 세상 우주가 나의 헌(軒)이니 어찌 정처가 없다 하겠는가?”

“선생님, 아무래도 ‘미스터 모텔’이라는 별명을 붙여드려야겠는데요?”

빈섬이 농담을 던지자 다시 웃으며 말했다.

“조선 강토에 전란이 휩쓸어 고향도 잃고 부모 신주도 잃었네. 그 나그네 마음을 붙든 건 오직 주역 한 권이었네. 세상과 인생의 변화에 껑충거리지 않는 담담한 통찰과 집요한 공부로 내면의 큰 집을 지은 셈이니 그 또한 나쁘지 않았네.”

빈섬이 말했다.

“무하옹 시인(박인로)이 쓰신 입암 가사를 들으면서 28경을 총정리하는 것은 어떨지요? 도화선생님이 낭랑한 목소리로 한번 읊어주시는 건 어떻겠습니까?”

모두들 나들이를 하느라 다소 지친 듯 여헌선생의 거처인 만활당(萬活堂)에 둘러서고 앉았다. 매미 소리가 요란한데, 도화의 ‘입암별곡’이 울려퍼진다.

“티끌세상 사람들아 입암 풍경 보았는가, 무릉도원 좋다 한들 이보다 나을소냐, 봉우리 뜬 흰 학은 구름 사이 춤을 추고, 깊은 물 숨은 두견 달 아래 슬피 운다, 봉래산이 어디더냐 영주산(신선이 사는 산)이 여기로다.

|

| 솔안마을 초입에 있는 세이담. 세상의 유혹에 귀기울이지 말라는 뜻에서 입암에 들어서기 전 이곳에서 귀를 씻었다고 한다. 이지용기자 sajahu@yeongnam.com |

일제당 올라앉아 이십팔경 돌아보니, 탁립암 뚜렷하여 맑은 개울 지주(황하의 돌기둥)되고, 기여암 생겨나서 계구대 되었으니, 임위계구(臨危戒懼) 하신 말씀 이 때에 채운 듯, 구인봉 높은 봉에 공휴일궤 조심하오, 토월봉 달 뜬 풍경 봉우리로 돋는구나, 소로잠 올라앉아 천하가 작다던 그 말씀, 공자선생 큰 눈이라 우리 어찌 의심하리, 산지령 올라가선 옛 은자의 영지 노래, 함휘령 바라보니 옥 품은 산 빛이로다, 정운령 높은 고개 가는 구름 머무는 듯, 격진령 둘렀으니 세상 길이 그쳤구나, 경운야 돌아드니 숨은 이의 취미로다.

야연림 낙락송에 저녁안개 잠겼어라, 초은동 찾아드니 숨는 사람 부르는 듯, 심진동 어디메요 솔 아래 어린아이, 자하문에 물어보랴 흰구름 덮였구나, 채약동 돌아가니 일백 약초 심은 듯, 경심대에 솔개 날고 수어연에 고기 뛰네, 피세대 앉았으니 세상 잡념 전혀 없네, 상암대 건너가니 부춘강이 이곳인 듯, 욕학담 맑은 곳에 학춤바위 기이하다, 화리대 굽어보니 모든 풍경 그려낸 듯, 합류대 놓인 바위 학 한 마리 그렸더라, 조월탄 내려가서 밝은 달 맑은 물에 은어를 낚아내니 달이 엮여나오는 듯, 세이담 돌아드니 요나라 소부 허유(왕좌를 권하자 귀를 씻었던 은자), 향옥교 건너오니 물소리 영롱하고, 답태교 밟아보니 돌낯에 이끼 가득, 물막정 맑은 샘은 우물 덮지 말란 주역 말씀, 상두석 놓인 돌은 북두칠성 떨어진 듯 일대의 절경이 임자 없이 버려져 있어, 신라 일천년과 고려 오백년에, 영웅과 호걸이 그렇게 많았건만, 하늘의 뜻이 있어 네 벗이 둥지 치니, 절반이 꽃산인 시절 여헌선생 불렀도다, 청려장에 부들부채 진원공 본을 받아, 청풍에 반쯤 취해 시골살이 약속하여, 일제당 높이 짓고 우란열송 이름 짓고, 경전을 쌓아두고 도의를 강의하니, 세 은자에 둘 더하고 네 현인이 두 배되니, 이름지은 이십팔경 눈 앞에 펼쳐졌네, 도도한 신선의 맛 바깥에서 알 리 없다, 위수에 고기 낚고 남양에 밭 가는 듯, 한가히 숨었으니 따르는 이 누구인고, 이러한 은둔처를 천년에 둥지치니, 산과 물의 빛깔이 절로절로 배었더라, 산절로 수절로 산수간에 나도 절로, 아마도 절로 배어든 인생이 절로절로 늙으리라”

28경의 파노라마. 장대한 뮤지컬 한 편을 보았다고 할까. 포항 입암은 보물 같은 자연을 꿴, 인상적인 조선의 테마파크였다. 여헌선생은 이날 인터뷰를 마치고, 일행과 함께 산막걸리 뒤풀이로 ‘여풍(旅風)’의 신명을 수습하셨다.

글=빈섬 이상국<스토리텔러·영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 초빙연구원>

▨도움말=김윤규 한동대 교수·포항문화원

공동기획 : 포항시

이지용

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)