‘朝鮮’ 을 뒤집어 생각해보면 ‘아침의 호미곶’ 이란 뜻…

서울 중심 사고에 묶이다 보니 ‘거대 중심’을 잃어버린 게 아닐까

|

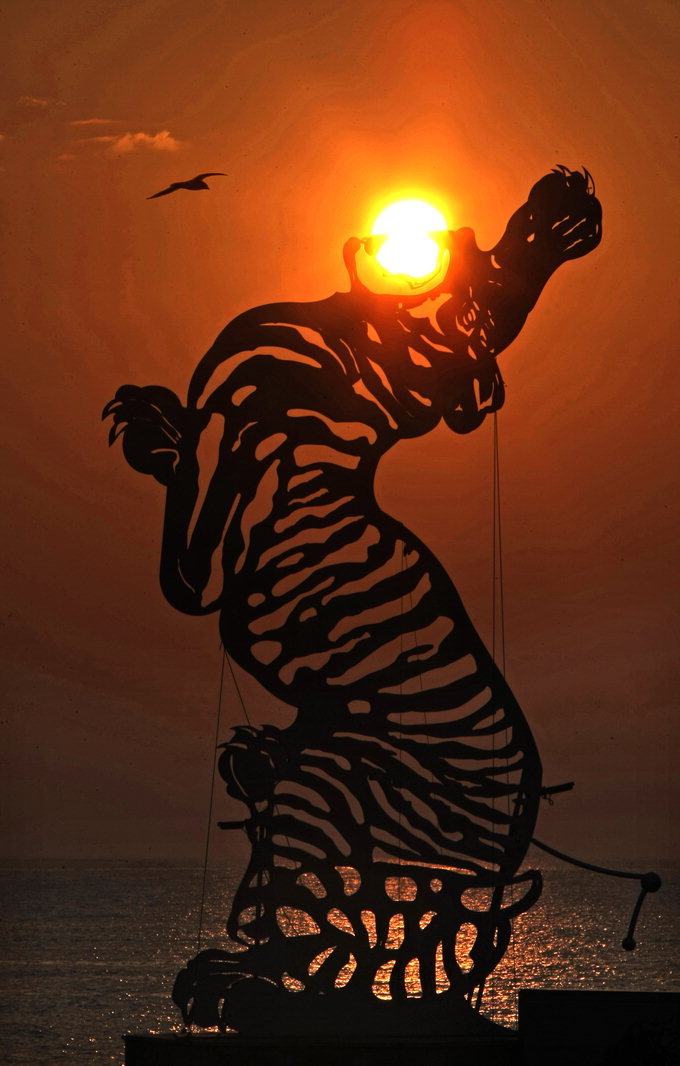

| 포항 호미곶 광장에 설치된 한반도를 상징하는 대형 호랑이 조형물. 포항시 승격 60주년을 맞아 2008년 12월에 설치됐다. 용솟음치는 해를 삼킬 듯이 서 있는 호랑이가 ‘태양의 제국 호미곶’을 함축해 보여주는 듯하다. <영남일보 DB> |

|

| 1908년 12월19일 처음 불을 밝힌 호미곶 등대는 한반도를 호랑이 형상으로 비추어 볼 때 꼬리부분에 위치해 있다. <영남일보 DB> |

윤오랑 “박제상의 ‘부도지(符都誌)’에 나오는 지상에서 가장 높은 마고성이 그럼 포항 지역이라는 뜻인가요?”

최오녀 “단정할 순 없지만, 높다는 것을 인간의 관점으로만 이해하는 건 우습지 않을까요. 그 높이는 위대한 곳을 말하는 것일 겁니다.”

윤오랑 “그것 참 흥미롭군요. 그럴 만한 증거라도 있는지요?”

최오녀 “신화적이고 형이상학적인 것에 인간의 감각으로 판단하는 증거를 말하는 것이 좀 우습긴 하지만…. 우선 공개산(孔開山)이란 이름이 의미심장해요. 마고할미는 생명을 주재하고 보호하는 삼신할미의 역할을 중요시합니다. 대지의 신이 생명의 신을 겸하면서 인간을 더욱 사랑하게 된 것이 아닐는지요. 삼신은 도교의 세 신(神)을 의미한다고 하지만, 사실은 삼(麻)의 신을 말하는 것으로(마고도 거기에서 나왔지요), 인간의 운명을 교직하는 베를 의미한다고 봅니다. 공개산은 큰 자궁(孔)이 열린 산이란 뜻으로 천손(天孫)을 잉태하고 배출한 위대한 기억을 담은 이름입니다. 또 마고는 포항의 구만리에 살았다고 하는데 이 또한 구만리 장공을 성큼성큼 걸어다니던 여신의 행동반경을 뜻하는 게 아닐는지요. 그보다 더 중요한 것이 태양입니다. 호미곶은 동해에 떠오르는 태양을 가장 먼저 볼 수 있는 뭍의 태초(太初)라 할 수 있습니다. 게는 태양의 모양을 하고 있는 바다밑 생물입니다. 몸뚱이는 태양이고 열 개의 다리는 햇살의 형상입니다. 옛사람들은 게를 해(蟹)라고 하지 않았습니까? 바다를 가리키는 말이 해(海)인 것도 범상치 않습니다. 신화적 상상력은 호미곶의 일출을 보며 바다에서 해가 솟아오르는 광경에 무게를 두었을 것입니다. 포항에 살던 연오랑과 세오녀가 일본으로 건너갔을 때 해가 사라진 것도, 당시의 일식(日蝕)을 오해한 소동이었다고 하지만, 그 근원에는 해가 호미곶에 존재하고 있다는 믿음을 반영한 것입니다. 대지의 여신이며 이 땅의 가장 완전한 지도자였던 마고 또한 하늘의 태양이 바다에서 떠오르는 것에 큰 영감을 받았을 것입니다. 그래서 그녀는 포항 일대를 마고 신시(神市)의 영적인 중심으로 두었을 것입니다.”

윤오랑 “굉장한 이야기이군요. 태양의 도시에 관한 오녀님의 신화적 상상력은 정말 눈부십니다. 이렇게 호미곶이 영성(靈性)이 뛰어나며 에너지가 넘치는 곳인데, 2012년 대한민국은 왜 그런 스토리 가치에 눈을 돌리지 못했을까요?”

최오녀 “흠. 그것을 제가 제대로 분석하기엔 역부족이에요. 하지만 생각나는 대로 말씀드린다면, 한강 일대의 상상력에 얽매여버렸기 때문이 아닐까 해요. 무슨 얘기냐 하면, 서울을 중심으로 한 사고에 묶이다 보니, 육지와 바다를 아우르는 거대중심에 대한 생각들을 잃어버린 게 아닐까 합니다.”

윤오랑 “거대중심이라… 너무 비약하는 건 아닐까요?”

최오녀 “음. 고조선은 옛 조선이란 뜻이잖아요? 조선(朝鮮)이 뭡니까? 아침이 곱다는 뜻입니다. 이게 무슨 말일까요? 바로 일출(日出)을 가리키는 말입니다. 동이 튼다는 말이 있죠? 동이라는 것은 아침 햇빛을 말하는데 동쪽이란 뜻도 있습니다. 동쪽에 대한 옛사람들의 경배(敬拜)는 대단했던 것 같습니다. 또 조선이란 말의 ‘선(鮮)’자를 가만히 살피시면 물고기(魚)와 양(羊)이 들어있는 게 보일 겁니다. 물고기는 바다에서 나는 것이고 양은 뭍에서 나는 것입니다. 왜 이 두 가지의 생물을 ‘곱다, 깨끗하다’는 의미에 썼을까요? 뭍과 물이 만나는 것이 귀하고 아름답다는 생각을 했을 것입니다. 물고기와 양을 동시에 만날 수 있는 곳이 바로 동해와 닿은 포항 일대의 특징이 아닌가요? 이렇게 해석해서 조선이란 말을 뒤집어 생각해보면, 바로 ‘아침의 호미곶’이란 뜻이 됩니다. 무엇을 말하겠습니까. 바로 동이 트는 동해 대일출(大日出)의 장관을 묘사한 것이 바로 조선이란 나라이름이죠. 배달이나 밝달(박달, 檀), 아사달(단군이 나라를 세운 땅)은 모두 밝은 아침무렵을 의미합니다.”

윤오랑 “와. 그러니까 우리야말로 진정한 태양족이었군요. 아침에 동해에서 돋는 해를 보며 수천년 동안 에너지와 영감을 받아왔다는 흔적이 여러 가지 방식으로 남아있는 셈이군요. 우리가 포항으로 가는 이 길은, 마고 이래로 겨레의 위대함을 일깨워왔던 신화적인 공간으로 복본(複本, 근본으로 돌아감)하는 것이군요. 그런 얘기를 들으며 가만히 생각해보니 자미도도 범상치 않아요. 동해에 있는 유토피아는 또다른 전설에서 마고가 치마폭에 있던 돌을 실수로 떨어뜨린 것이 섬이 되었다는 스토리와 관련이 있어 보이지 않습니까. 마고가 바다 한가운데에 이상국가를 숨겨놓았다는 얘기를 저렇게 풀어놓은 것일 수도 있다는 생각이 드네요.”

최오녀 “하하. 그렇군요. 마고가 자미도를 만들었다? 그거 정말 매력적인 상상인데요.”

윤오랑 “일전에 호미곶에 갔다가 육지와 바다에 각각 돋아있는 상생의 손을 보면서 든 생각인데….”

최오녀 “1999년 12월 새천년(2000년)을 기념하여 김승국 교수(영남대 조형대학)가 만들었다는 거대 조형물을 말씀하시는 거죠?”

윤오랑 “예. 활짝 펼친 오른손은 바다에 빠져있고 힘을 뺀 채 가지런한 왼손은 해맞이 광장의 불씨 채취함 앞에 있지요. 많은 이들이 보면서 생각한 것은, 그 손 아래에 깊이 파묻힌 거인이 있지 않을까 하는 점일 겁니다. 제작자도 아마 그런 효과를 생각했을 것이고요. 비교적 최근에 만들어진 것이지만, 이 조형물이야말로 호미곶의 신화적인 면모를 잘 드러내고 있다는 생각이 들었어요. 바다의 오른손과 뭍의 왼손, 어떻게 생각하십니까? 저는 이 손의 주인공이 마고여신이거나 그녀가 낳은 위대한 자식이라고 생각해봅니다. 동해 태양을 떠받드는 바다의 마음과 그것을 다시 감싸는 육지의 마음이 거수(巨手) 두 개로 멋지게 표현되어 있어요. 이 태양족의 나라를 위해 대지의 신이 일출을 받아내는 저 형상이야말로, 지금 우리가 보고 싶어 하는 호미곶의 진면목이 아닐까 싶습니다만….”

최오녀 “오랑님도 그런 생각을 하셨군요. 저 또한 그 손을 보면서 이 땅에도, 인간을 위해 불을 훔친 프로메테우스처럼 신화적인 선각자가 있지 않았을까 하는 상상을 했습니다. 조선의 아침을 밝히기 위해 동해 속에서 태양을 건져올린 위대한 손. 그는 제우스의 분노처럼 영원한 주재자의 노여움을 사서 동해 바다 밑에서 나오지 못하고 일출의 손바닥만 애처로이 벌린 밝달의 연오랑이 아닐까 하는 생각을 했습니다. 그리고 뭍에서 그 해를 받쳐주려고 기다리는 또다른 손은 그가 해를 떠올리기를 기다려 그것을 받쳐주려는 아름다운 여인 세오녀의 것이 아닐까 싶었고요.”

윤오랑 “놀라운 상상력입니다. 그런 이야기만 들어도 심장에 해가 돋는 것처럼 환해집니다. 그 두 개의 손이 생명을 얻어 살아움직이는 것 같고요.”

버스가 호미곶에 도착했을 때, 이들의 이야기도 그쳤다. 2013년 1월1일 새벽, 빈섬은 동해의 바다 저 밑에서 해를 건져올리는 거대한 마고와 그의 천손(天孫)을 보았다. 그리고 용광로처럼 끓는 바다에 붙은 채 생명이 태어나듯 용솟음치는 일출 속에, 살랑거리는 먼 섬 자미도를 보았다. 조선(朝鮮)의 진풍경이 원시 속에 새벽마다 살아 꿈틀거리는 태초의 풍경. 호미곶은 밝달겨레의 가장 빛나는 성지(聖地)였다. 태양족의 위대한 진운(進運)을 온몸으로 떨며 받아들이는 예감의 도시였다. 빈섬은 가슴을 떨며 시 한수를 적어내려갔다.

-호미곶으로 가라-

호미곶으로 가라. 꿈에 젖은 포구, 어둠에서 건져낸 푸른 동해로. 내 청춘 물거품처럼 사라지는 저녁에 문득 새벽으로 가는 KTX를 타라. 뿌리치며 떠나가는 시간의 기적, 황망한 이별의 슬픈 깃발. 바다는 언제부터인가 미친 그리움이 되었다. 내 울혈의 삶이 좁은 그릇 안에서 흔들리고 출렁거려 깊어진 멀미. 마침내 살을 찢어 콸콸콸 솟아나는 핏줄기처럼 흑암을 뚫고 뚫어 마침내 환한 희망이 눕는 그 자리로 가라. 버릴 것들 모두 버리고 헐벗은 넋 그대로 호미곶으로 가라. 깨우지 않으면 일어나지 않을 것 같은 바다. 안개와 무명의 바다. 잃어버린 시간의 피안(彼岸)에는 소금 묻은 바람이 코 끝으로 아려온다. 돌아보면 아무 것도 보이지 않는 아물거리는 수평선. 도대체 무엇이 그렇게 바쁘기만 했던가. 표류하는 검은 돛배 출렁이며 다시 출어하라. 그 물이랑을 헤쳐라.

호미곶에 가라. 그 아름다운 아침의 조선의 중심으로 서슴없이 가라. 가야만 하는 길이었다. 잊어버린 사람들을 지고 가는 길이었다. 버려둔 시간들을 지고 가는 길이었다. 희디흰 파도의 물굽이, 자미도가 보이는 길이었다. 애욕도 물욕도 사라진 빈 마음 한 덩이, 빈 가죽부대에 긴 시간의 이력을 무뚝뚝하게 담아준 뒤 등떠미는 길이었다. 어쩌면 죽으러 가는 길. 아니 죽어서도 못 가는 길. 간절한 운명이 닿거나 닿지 못하는 섬. 호미곶은 그래서 사람의 입을 닫게 한다. 성스러운 땅은 언제나 춥고 목숨을 건 날들은 처연하다. 천년을 잠들지 못한 눈꺼풀을 들어올려 환한 천지와 교미하는 음양과 태극의 꿈을 보아라.

호미곶에 가라. 그곳이 아름다운 건 빛이 있기 때문이다. 수십년 내가 머리에 이고 살아온 그 허황한 빛이 아니라 아무도 건드리지 않은 순결의 첫빛. 오로지 나를 향해 가장 먼저 달려온 빛을 만나기 때문이다. 저 빛들을 가슴 속에 가득 담아넣어 나 또한 하나의 빛이 되리라. 단 하루 내 넋 하나도 온전히 내것이 아니었던 삶들, 이날만이라도 이 새벽을 내가 가지리라. 그 처음의 빛부터 마지막의 빛까지 환하게 누려 이카루스도 프로메테우스도 못이룬 꿈을 이루리라. 진흙으로 만든 내 몸이 가장 따뜻해지는 존재의 깊은 포만감. 두 팔을 벌려 태양과 껴안는 이 시각, 동행도 시간도 나도 잊었다. 오로지 빛과 먼지의 행복한 만남, 이것이 노자가 말한 화광동진(和光同塵)인가. 아침에 도를 만났으니 저녁에 죽어도 여한이 없으리라. 호미곶엔 늙은 지혜들이 책장 속에서 걸어나와 빛의 대장경을 아로새긴다.

여기가 호미곶이다. 무한의 경건과 신성이 낯설어지는 미명. 호미곶행(行)의 다음 문자는 그저 환한 침묵이다. 사랑의 가장 따뜻한 언저리. 어쩌면 오르가슴같이 치솟는 영육의 청정해역. 거기 출렁이는 바다와 육지의 전심전령의 사랑. 개벽하는 새벽 위로 치솟던 황금 파도의 유언들이 늘 출렁인다. 태양족이여, 너는 호미곶으로 가라.

글=빈섬 이상국<스토리텔러·영남일보 한국스토리텔링연구원 초빙연구원>

도움말=포항문화원

공동기획 : 포항시

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)