영원한 것 없고 원래 내 것인 것 없어

부모와 동행할 수 없는 '고운님'과

40년째 만나며 나도 치유받아

타인 향한 손, 모두의 의무

|

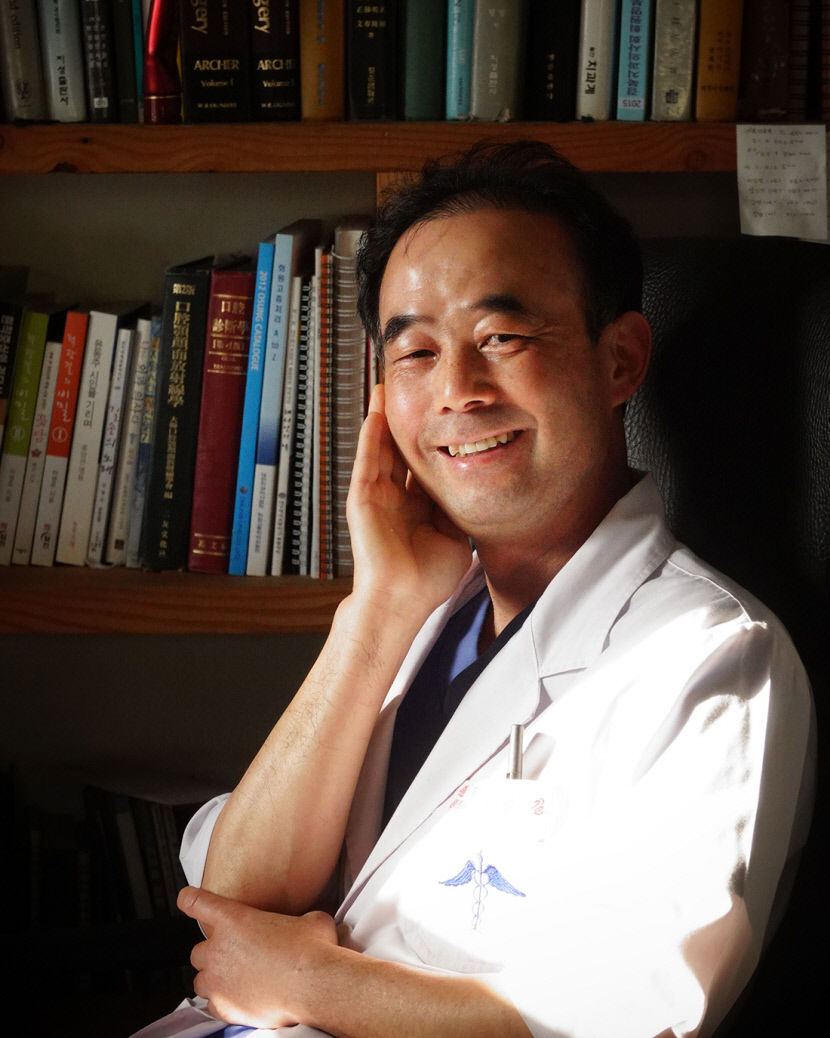

| 40년간 하루도 쉬지 않고 부모 잃은 '고운님'들을 위해 의료봉사를 하고 있는 치과의사 노병길. 40년간 정기적인 모임을 하고 있는 고운님들이 마련한 감사의 시간 때 감사패를 받은 일을 '생애 가장 행복한 순간'이라 고백했다. 그는 매주 토요일 정상적인 치과치료를 받기 힘든 장애인들을 위해 휴식을 반납하고 그들의 치아를 돌봐준다. 의사란 생업, 그걸 부채의식이라 여긴 그는 지덕체 균형과 마음의 평화를 위해 수십년째 서예·테니스·밴드를 도반으로 거느리고 정중동의 삶을 살고 있다. |

여기에 네 단어가 있다. '그런데·만약·가령·이를테면'이다. 당신은 어느 단어를 갖고 자신의 인생 이야기를 적고 싶은가? 난 '이를테면'을 고르겠다. 나머지 세 단어에는 왠지 너무 단정적인 것 같아 솔직히 정이 안 간다. 독선·변명·핑계·위선 같은 게 '복선'처럼 깔려 있는 것 같아서다.

이를테면 나는 치과를 운영하는 의사 노병길이다. 갓 환갑을 넘겼다. 주위를 돌아보니 지금이 딱 '질풍노도의 시대'다. 모든 게 변하고 있다. 오프라인 세상천지인 줄 알았는데 온라인 세상이 최상위포식자로 군림 중이다. 나는 그 변화의 본질을 들여다보기 위해 숱한 정보를 뒤지고 독서를 한다. 하지만 그게 되레 독이 될 때가 많다. 이때 최대의 힐링타임은 서예가 안겨준다. 나는 내 눈길이 닿는 곳마다 서예작품을 걸어 놓는다. 주차장에도 엘리베이트에도 진료실 벽에도. 원장실은 서예실이기도 하다. 고교 때부터 붓글씨를 접했는데 이후 남석 이승조로부터 전·예서, 토민 전진원으로부터 행·초서를 배웠다.

건강한테 밀리면 생각도 밀리는 법, 그래서 나는 일상이 내민 스트레스를 테니스장에서 덜어낸다. 몸도 챙겨야 하지만 마음도 돌봐야 된다. 붓을 잡은 손으로 드럼과 기타를 친다. 직장밴드랄 수 있는 '고운니 밴드'를 결성해 진료실 위층 홀에서 정기공연도 했다. 나는 드럼도 치고 기타도 친다. 이미 대학 시절 난 경북대합창단에서 베이스 파트를 맡은 끼의 연장이랄 수 있다.

대구시 동구 지묘동 신숭겸 장군 사당 바로 옆에 집이 있다. 집 뒤에 고려 왕건과 인연이 있는 왕산이 있다. 밤이 되면 그 위에서 집 쪽으로 서늘한 바람이 내려온다. 아내(김경이)는 과묵하다. 15년여 다도 삼매경에 빠져 산다. 계명대 한국전통문화학과에서 박사과정을 밟고 있다. 늘 2층 다실에서 정좌한다. 이 공간의 당호는 '아경당(雅敬堂)'이다. 아경은 '지위고하를 막론하고 그 사람의 장점을 존중하겠다'는 선비정신의 하나다. 아내가 내민 차를 마시며 바람에 일렁이는 나무를 본다. 내가 거느린 그 모든 걸 내려놓고 돌아올 수 없는 그 어떤 세상으로 떠나야 한다. 후삼국도 왕건에 의해, 그 왕건의 고려는 조선한테, 그 조선도 이젠 대한민국이 돼 있다. 영원한 권세를 어찌 바라겠는가. 이승과 저승을 궁구하다보면 나는 자꾸 동양경전의 지혜에 기대게 된다. 자연 한문과 친해질 수밖에 없다.

가끔 찾아드는 평화로운 일상이 꽤 부담스러울 때가 많다. 되레 다람쥐 쳇바퀴 도는 일상이 내겐 더 친근하고 더 숭고해 보인다. 사람들은 일상에서 벗어나려 한다. 하지만 아무나 벗어날 수 없다. 자연계의 이법을 보면 벗어나려면 반드시 목숨을 내놓아야 된다.

갑자기 2019년 11월23일 밤을 잊을 수가 없다. 굳이 밝힐 것도 없지만 굳이 숨길 것도 없는, 내가 나한테 칭찬해주고 싶은 조그마한 자선의 씨앗을 보람으로 되돌려받는 밤이었다. 1979년 박정희 대통령이 김재규가 쏜 총알에 숨졌다. 그다음 달 나는 소중한 인연을 얻었다. 세상은 그 인연한테 '부모 없는 자'란 꼬리표를 달아주었지만 난 그 단어가 싫었다. 그들을 '고운님'이라 불렀다. 부모와 동행할 수 없는 고운님일수록 자신에 대해 더 깊은 사색을 하기 마련이다. 수성구 만촌동에 있는 애활원은 내겐 영혼의 안식을 위한 헌혈 같은 곳이었다. 지금은 파동으로 그 거처를 옮겼다. 거기서 만난 고운님들은 모두 나처럼 성장을 했다. 나는 거기 가면 '상록수'가 되는 것 같았다. 그들이 읽을 만한 책을 찾아 헌책방을 뒤졌다. 합창단도 만들고 축제도 만들었다. 나중에는 그 공간에 치과 병동을 세우기도 했다. 그들은 내 삶의 연장이었다.

그곳을 향한 나의 발길은 40년이나 이어졌다. 40주년 행사가 열리던 밤, 마흔 해를 쌓아온 고운님들이 눈물처럼 내민 감사패에 난 울컥했다. 감사패 문구 중 '맘씨 좋은 키다리 아저씨'란 문구서 나는 한숨을 내쉬었다. 그 문구를 나도 모르게 손으로 쓰다듬었다. 평생 이런저런 패를 받았지만 고운님이 준 그 패가 내 인생 최고의 선물이었다. 그들은 내 발길을 '자선'이라 봤겠지만 난 내 보람을 위해서 거기로 간 것뿐이었다. 도와줄수록 내 맘은 더 투명해졌다. 윈윈하는 세상, 원래 내 것이 어딨겠는가. 지금도 토요일마다 치통에 휩싸인 몇 명의 정신·지체장애인을 내 공간으로 초대해 무료 치료해준다. 가난한 화가가 오면 치료비 대신 그림을 받기도 한다. 그 결과 집과 진료실 곳곳이 액자숲이 돼 있다.

글·사진=이춘호 음식·대중문화 전문기자 leekh@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)