|

| 심사정, '연지쌍압도', 비단에 채색, 1760년, 142.3×72.5㎝, 호암미술관 소장 |

연꽃, 진흙서 피지만 고결해 군자 상징

심사정 작품 대부분 자연스러운 필치

'연지쌍압도'선 웨딩 신부처럼 화려해

시류에 흔들리지 않는 우정 '서지백련'

이인문 '연화도' 내생과 도인 삶 염원

신명연 '연화도'는 서정성 짙어 매력적

사대부가 즐긴 연꽃 시가 되고 그림 돼

|

연은 진흙에서 피지만 고결하여 군자를 상징한다. 불교에서는 내세의 탄생지로 여겨 죽음의 귀의처로 삼았다. 삼국시대부터 우리 곁에 머문 연꽃은 고구려 고분벽화에 등장하고, 신라시대 기와 수막새에 새겨져 친숙하다. 연꽃은 정원 조성의 관상용으로 으뜸이다. 못을 조성하면 당연히 연을 심고 꽃을 감상하며 마음을 다스렸다. 사대부들이 즐기던 연꽃은 시가 되고 그림이 되었다.

연꽃 작품의 대명사로 불릴 만큼 수려한 작품부터 보자. 현재(玄齋) 심사정(沈師正·1707~1769)의 '연지쌍압도(蓮池雙鴨圖)'는 자태의 아름다움으로 마음을 사로잡는다. 산수화와 화훼, 화조, 초충 등 다양한 장르에 출중한 심사정은 하루도 붓을 놓는 날이 없을 정도로 그림에만 몰두하였다. 사대부 출신이었지만 불우한 삶과 비극적 생애를 살았다. 고독과 슬픔은 조선의 남종문인화를 확립하였다. 그림에 의지하여 직업화가로 생을 마감한 성실한 화가였다.

청장관(靑莊館) 이덕무(李德懋·1741~1793)는 "심사정은 천성적으로 그림을 잘 그린 당대의 철장(哲匠)이다. 그의 초충과 묵룡(墨龍) 솜씨는 아무도 견줄 수 없다"고 했다. 대부분 그의 작품은 야취(野趣)하고 호방하다. '연지쌍압도'는 보기 드물게 장식적이다. 매끄러운 붓질에 아름다운 채색은 '풀 메이크업'한 결혼식의 신부 같다.

짙은 분홍빛과 새하얀 연꽃이 어우러져 싱싱한 자태를 뽐낸다. 훤칠한 키의 녹색 잎이 휘어져 바람에 날린다. 변화무쌍한 잎들 사이로 꽃망울이 맺힌 꽃과 활짝 핀 꽃이 고개를 쭉 뽑아 하늘을 본다. 연잎 아래 잔물결이 일고 원앙 두 마리가 눈을 맞춘다. 심사정은 화면 왼쪽 위에 "청나라 태학사(太學士)를 지낸 장정석(蔣廷錫·1669~1732)의 그림을 보고 54세(1760)에 임모했다"고 적었다.

걸음을 옮긴다. 한양 서대문 근처 커다란 연못 '서지(西池)' 앞에 살고 있는 단릉(丹陵) 이윤영(李胤永·1714~1759)의 집이다. 서지에 흰 연꽃이 환하게 등을 밝히자 이윤영은 같이 즐길 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥·1710~1760)과 시인 송문흠(宋文欽· 1710~1752)을 초대하였다. 연꽃에 심취한 이윤영이 먼저 화선지를 펴고 붓을 들었다. 지켜보던 이인상이 바통을 받아 활짝 웃고 있는 희디흰 연꽃을 곱게 그렸다. 그림을 본 송문흠이 글을 보탰다. '서지 백련(西池白蓮)'이 탄생하는 순간이다.

물안개가 아스라이 내려앉은 연못에 수줍은 여인처럼 새하얀 연꽃이 피었다. 꽃망울을 터트리려는 꽃이 꼿꼿하다. 이미 활짝 핀 꽃은 머리를 숙였다. 청색 이파리는 빛나는 조연이다. 연꽃을 받쳐주며 제 역할을 다하고 있다. 송문흠은 비록 진흙에서 필지언정 시류에 흔들리지 않는 연꽃처럼 자신들의 우정을 시로 읊었다. 은은하게 울려 퍼지는 그림 아래 귀퉁이에 송문흠의 시를 이인상이 새겼다.

"검은 흙덩이, 검은 물. 내 친구는 이곳을 갈아, 연꽃을 피우겠지. 진흙에서 자라나도, 흰빛은 더럽혀지지 않아. 혼탁한 세상 너머, 자네의 깊은 마음은 그곳에 있으려니." 흰 연꽃은 그들의 추억이 되었다. 멋진 풍경은 여럿이 보고 즐기면 기쁨은 배가 된다.

|

| 신명연, '연화도', 종이에 엷은 색, 24.2×15.4㎝, 서울대박물관 소장 |

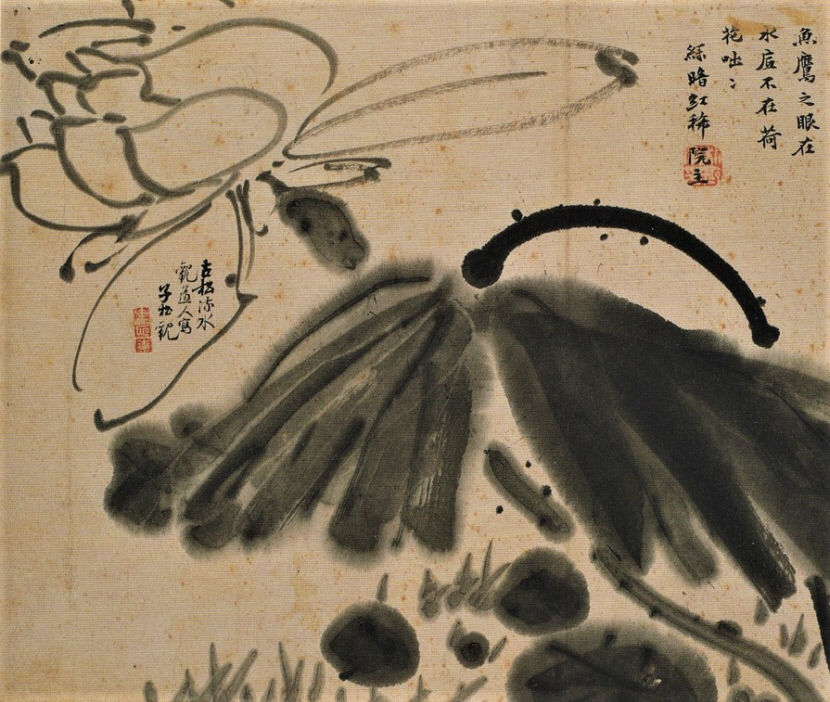

못 가득 연꽃이 피었다. 한 도인이 생각에 잠겨 있다. 고송유수관도인(古松流水館道人) 이인문(李寅文·1745~1824) 같다. 도인 옆에 물총새 한 마리가 날아와 연못을 살핀다. 향기 가득한 연꽃이 아니라 물고기를 찾는 중이다. 화가는 찬란하게 핀 연꽃에 눈이 가 있지만 마음은 이미 내생으로 향한다. 그는 왕이 관장하는 차비대령화원으로서 38년간 규장각에서 근무했다. 궁중화원에서 벗어나 자연인으로 살면서 붓을 들고 싶었다. 현실은 그를 놓아주지 않았다.

'연화도'는 그의 초상화 같다. 도인의 삶을 살고자 한 염원을 담아 먹물 가득 묻힌 붓으로 대담하게 연잎을 그린다. 폭삭 고개 떨군 연잎 아래 수초와 작은 연잎이 파릇파릇하다. 못에서 솟아오른 연꽃이 사선으로 뻗어 올라 한껏 젊음을 발산한다. 연꽃 위에 물총새가 내려앉았다.

화가는 그림을 마치며, 연꽃잎 안에 자신의 호 '고송유수관도인(古松流水館道人)'을 적었다. 그의 센스가 인생을 달관한 듯 호기롭다. 오른쪽 위에 "물수리(물총새)의 눈은 물 아래에 있지 연꽃에 있지 않다(魚鷹之眼在水底 不在荷花돌돌)"라는 제시를 썼다. 그리고 한참을 바라본다.

화가는 연꽃을 빌려 내생을 준비하고, 물총새는 오직 살아남기 위해서 먹이에 열중한다. 그들의 '동상이몽'이다. 이인문의 말년은 불행했다. 세상에 아첨하지 않은 탓에 가난하여 굶주림과 추위로 죽었다. 그는 연꽃으로 환생하지 않았을까.

|

| 이인문, '연화도', 종이에 먹, 23.6×28.0㎝, 서울대박물관 소장 |

신위는 청나라의 시와 화풍을 받아들여 국제적인 감식안을 겸비한 시인이었다. 신명연은 부친의 영향 아래 청대 남전(南田) 운수평(운壽平·1633~1690)의 화풍을 수용하여 19세기 화조화를 널리 유행시켰다. 그의 화조화는 섬려한 색상과 정제된 필치가 특징이다. 서정성이 강해서, 보면 볼수록 꽃 그림에 빨려들게 한다. 화훼가 발전한 시기에 화조의 범위를 확장시켜 여러 종류의 꽃을 정교하게 묘사한 문인화조를 꽃피웠다.

그의 화조화는 진한 색조의 정갈한 작품이 대부분인데, '연화도'는 연한 색을 사용한 담박한 그림이다. 두 줄기의 연잎을 화면 가득 채우고 연분홍의 활짝 핀 꽃을 얹어 놓았다. 오른쪽 위에 '남전사의(南田寫意)'를 적고 인장을 찍었다. 운수평의 작품을 보고 그렸다는 것을 알 수 있다. 보름달처럼 화사한 연꽃이 얼굴 가득 미소를 짓고 있다.

그밖에 한 쌍의 잠자리가 사랑을 나누는 광경을 그린 단원 김홍도(1745~1806?)의 '연꽃과 잠자리', 한 송이 홍련을 크게 그린 표암 강세황(1713~1791)의 '연화도', 공간 구성이 수려한 혜산 유숙(1827~1873)의 '연화도'도 눈에 안긴다.

|

| 이인상 '서지 백련', 종이에 엷은 색, 26.0×51.5㎝, 1745년, 간송미술관 소장 |

다시 유등지를 걷는다. 못가에는 시비가 군데군데 세워져 있다. 연꽃과 관련된 시다. 시를 음미하다가, 미당 서정주(1915~2000)의 '연꽃 만나고 가는 바람같이'가 떠올랐다. "이별이게,/ 그러나/ 아주 영 이별은 말고/ 어디 내생에서라도/ 다시 만나기로 하는 이별이게,// 연꽃/ 만나러 가는/ 바람/ 아니라/ 만나고 가는 바람같이". 이번 5월에는 '어린이날'이 '부처님 오신 날'이다. 겹경사다. 연등을 달며 소원을 밝힌다. 김남희 화가

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[달성청춘별곡] Ep.05 달성군 화원읍, 가슴 따듯해지는 부부의 일평생 사랑 담은 노래 한자락 들어보실랍니까?](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202508/news-a.v1.20250810.aabaf035f0074c4c92bc5179a0737cd0_T1.jpg)