'지렁' 등 고어 아직 일상서 쓰여

단모음 'ㅔ'와 'ㅐ' 'ㅓ'와 'ㅡ' 구분 사라져

머라카노 등 축약 현상 두드러져

2022년 10월9일 한 시민이 대구문화예술회관에서 훈민정음해례본에 실린 정인지 서문을 한글로 풀어쓴 8폭의 대작을 감상하고 있다. 영남일보DB

대구 방언 억양에 따른 의미 구별 사례. 김덕호 경북대 교수(국어국문학) 제공

표준어가 중심이 된 오늘날, 사투리(방언)는 지역별 역사와 문화·정체성을 담은 언어적 매개체로 통한다. 수천년간 여러 세대를 거쳐 전해져 온 '일상 속 삶'의 결과물로, 특유의 말씨와 억양이 있는 게 큰 특징이다. 제579돌 한글날을 맞아 대구사투리가 지닌 가치를 되짚어봤다.

◆높낮이 억양으로 달라지는 단어 뜻

경상도 방언의 한 줄기인 대구 사투리엔 독특한 음율이 있다. 단어 속 높낮이가 뚜렷하게 구분되는 '고·저 악센트'가 대구 사투리의 백미다. 특히 세종대왕이 훈민정음을 창제하면서 '방점'이라는 특수기호로 표기했던 고저 억양의 흔적과 궤를 같이한다는 점에서 의미가 있다.

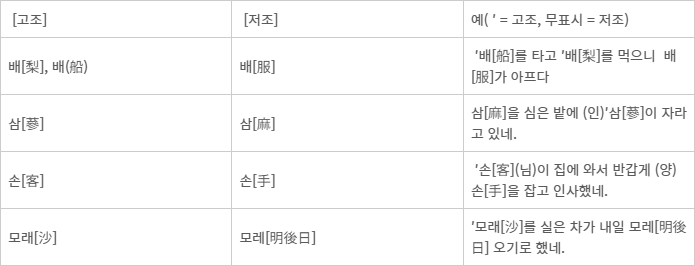

가령 '배'를 발음할 때, 과일 배(梨·고조)와 신체부위 배(船·저조)는 높낮이로 구분된다. '배[船]를 타고 배[梨]를 먹으니 배[服]가 아프다'라는 문장에서 각각의 뜻이 억양에 따라 달라진다. 억양에 따라 단어의 뜻이 구분되는 셈이다. 대화 맥락에서 오해를 줄이는 역할을 한다. 이 같은 고저 성조체계는 현재 표준어(서울말)엔 없다. 대구 사투리가 고대 한국어 발화 특성을 간직한 언어유산으로 중요 연구 대상으로 평가받는 이유다.

◆단모음 8개로 압축…'ㅆ' 된소리는 딜레마

대구 사투리의 또 다른 특징은 '혁신성'이다. 대표적인 예가 단모음체계다. 대구는 전국 사투리 중 가장 단순한 단모음체계를 갖고 있다. 표준어가 10개의 단모음을 가진 데 비해 대구 사투리는 6개로 압축된다. 표준어에서 구별되는 'ㅐ'와 'ㅔ'가 하나로 합쳐지고, 'ㅓ'와 'ㅡ'를 구별하지 않는다.

자음 발음도 독특하다. 단어 첫소리에서 'ㅆ'을 된소리로 발음하지 못하고, 평음 'ㅅ'으로 발음하는 경향이 크다. 이를테면 '쌀'을 '살', '싸우다'를 '사우다'라고 한다. 이는 고대국어 시기 아직 된소리가 존재하지 않았던 언어체계의 흔적이 지금까지 남아 있는 사례로 풀이된다.

문법적 축약 현상도 두드러진다. "무엇이라고 하느냐"는 "머라카노", "이렇게 하려고 하느냐"는 "이칼라 카나" "선생님이에요"는 "샘예"로 줄여 말한다. 이 표현은 대구사람들이 일상적으로 쓰는 빠른 말투와 맞닿아 있다. 도시화와 산업화, 집단적 소통의 효율성이 이런 축약 경향에 영향을 줬을 가능성이 크다는 게 전문가들의 공통된 의견이다.

◆고어(古語)의 집약체, 대구 사투리

대구 사투리는 '보수성'이 짙은 언어로도 인식된다. 고어(古語) 형태의 어휘가 아직까지 일상에서 두루 쓰이고 있어서다. '지렁'은 중세 국어에서 '간장'을 뜻하던 단어다. 요즘 젊은 세대는 거의 쓰지 않는다. 하지만 대구 노년층에선 여전히 통용된다. '부엌'을 의미하는 고어인 '정지' 역시 대구 어르신 사이에서 친근감과 정감을 더해 주는 표현이다.

이런 현상은 대구만의 지리적·역사적 배경과 관련 있다. 특히 산지로 둘러싸인 분지는 외부 영향을 덜 받게 한다. 조선시대 서울을 중심으로 표준어가 빠르게 자리 잡는 동안에도 대구만큼은 전통적인 언어습관이 오래 유지될 수 있었던 이유다. 영남권 문화 중심지인 경주 등과 비교해 언어 변화 속도가 비교적 느렸다는 점도 고어가 고착화하는 데 영향을 줬다.

◆뿌리는 경북 사투리…'의문문' 천차만별

흔히 대구경북에서 각각의 사투리는 별개의 말씨로 구분되는 편이다. 하지만 학계에선 대구 사투리를 경북 사투리의 한 갈래로 본다. 경북 방언권 속에 대구 사투리가 포함돼 있어 두 영역을 딱 잘라 나누기는 어렵다는 것.

경북 사투리는 의문문 종결어미에 따라 크게 3개 지역으로 나뉜다. 대구·경주·경산·청도 등 동남부에선 "성님, 머 하능교? 밥 자셨능교?"처럼 '-능교' 형이 쓰인다. 안동·의성·봉화·영양 등 동북부에선 "성님, 지금 머 하니껴? 밥 자셨니껴?"와 같은 '-니껴'형이 보편화했다. 상주·김천·문경 등 서부 접경 지역에선 "형님, 지금 뭐해여? 밥 자셨어여(요)?"라는 '-여'형이 나타난다.

경북대 김덕호 교수(국어국문학)는 "낙동강이 경북을 동부와 서부로 갈라놓는 중요한 기준이다. 언어적 차이도 이를 통해 파생된 꼴"이라며 "동부와 서부가 낙동강을 기준으로 하위 방언구획으로 갈라져 언어적 차이를 보이는 건 역사적으로 정치·경제·문화적으로 서로 다른 특징이 있었음을 보여주는 증거"라고 설명했다.

조윤화

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260117.4488c7d29e8f4de5a88e577b3de90ceb_T1.png)