포항공대 교수는 "전제 자체 부재"

생성형 AI는 2번·GPT는 단정 불가

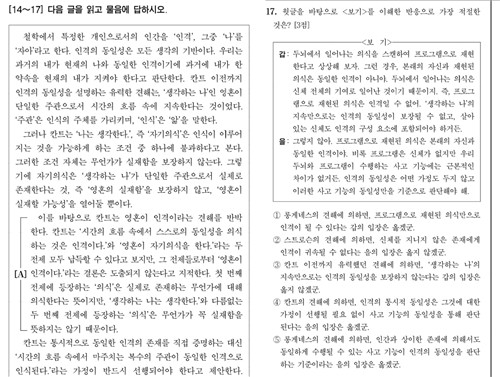

2026학년도 대학수학능력시험 17번 문항. 연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험 국어 영역 17번 문항을 둘러싸고 '정답이 없다'는 주장이 나오면서 파장이 커지고 있다. 평가원의 정답 발표 이후, 현직 교수·수험생은 물론 생성형 AI까지도 서로 다른 해석을 내놓으면서 논란은 확산되는 분위기다.

19일 교육계에 따르면 포항공대 인문사회학부 이충형 교수는 최근 한 수험생 커뮤니티에 "17번 문항은 답이 없어 보였다"고 적었다. 칸트의 인격 동일성을 기반으로 한 이 문항은 의식을 스캔해 프로그램으로 재현한 존재가 '나와 동일한 인격인지' 판단하라는 구조다. 평가원은 3번을 정답으로 제시했지만, 이 교수는 핵심 전제 자체가 지문에 존재하지 않는다고 반박했다. 그는 "갑은 '생각하는 나'만 말할 뿐 '영혼'을 언급하지 않는다"며 "둘을 동일시하는 표현은 어디에도 없다"고 지적했다. 수험생이 지문 안에서 자연스럽게 도출할 수 없는 전제를 출제자가 암묵적으로 요구했다는 뜻이다.

논란의 핵심인 '지문만으로 하나의 정답이 성립하는가'를 확인하기 위해, 기자는 동일한 문제를 세 종류의 생성형 AI에 제시해 판단을 맡겼다. 챗GPT는 문제를 분석한 뒤 "지문 안에 제시된 정보만으로 특정 선택지를 정답으로 단정하기 어렵다"며 사실상 '정답 없음'이라는 결론을 내렸다. 갑의 주장, 칸트 이전 견해, 선택지 간 연결 고리에 필요한 핵심 전제가 지문에 명시돼 있지 않아 논리적 판단이 성립하기 어렵다는 이유였다.

반면 구글의 '재미나이'와 중국의 '딥시크'는 스트로슨의 인격 개념을 적용해 2번을 선택했다. 스트로슨이 인격을 '의식과 신체의 결합'으로 본 만큼, 신체가 없는 프로그램 재현 의식은 인격이 될 수 없다는 해석이었다.

정리하면 평가원은 3번, 이 교수는 '정답 없음', 챗GPT는 '정답 단정 불가', 재미나이·딥시크는 2번이라는 서로 다른 결론을 내렸다. 하나의 문항을 두고 전문가와 인공지능의 판단이 갈리면서 "정답이 하나여야 하는 시험에서 과연 정답이 존재했는가"라는 목소리가 나오고 있다.

학생과 학부모 반응도 날카롭다. 온라인 커뮤니티에는 "평가원과 현직 교수의 결론이 다르면 학생은 뭘 믿고 풀라는 거냐", "지문을 암기하듯 읽어야만 정답을 고를 수 있는 문제였다"는 비판이 이어졌다. 또 다른 네티즌은 "수험생에게 철학적 해석까지 요구하는 순간 국어 시험의 취지가 흐려진다"고 적었다.

교육 현장에서는 평가원이 명확한 입장을 제시해야 한다고 지적했다. 한 국어전공 교사는 "학교에서도 문항 시비가 생기면 전공 교수나 수석 교사, 외부 전문가에게 자문을 구해 정답을 확정한다"며 "평가원도 내부 기준에 따라 답을 정했을 테지만, 논란이 더 커지면 절차에 따라 정답을 다시 검토해 발표하지 않겠느냐"고 말했다.

이지영

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지