|

| 임창복 지음/돌베개/552쪽/2만6천원 |

주택은 인간의 가장 근원적인 휴식처이자, 하루를 갈무리하는 정리의 공간이다. 지난 수세기 동안 인간의 생활욕구는 다양하게 변화되었고, 이는 그 그릇이 되는 공간의 형태에도 영향을 미쳤다.

우리나라에서 주택의 형태는 시대에 따라 다른 모습으로 진화해왔다. 이 책은 1876년 개항 이래 2000년까지 약 120년동안의 우리나라 단독주택 변천사를 토대로 그것에 담긴 문화적 의미까지 포괄하여 다뤘다. 저자는 서울대 건축공학과를 졸업하고, 한국과학기술연구소의 지역개발연구소 주택연구실장으로 있던 중 한국의 다양한 주택을 연구했다. 현재는 성균관대 건축학과 교수로 재직 중이다.

|

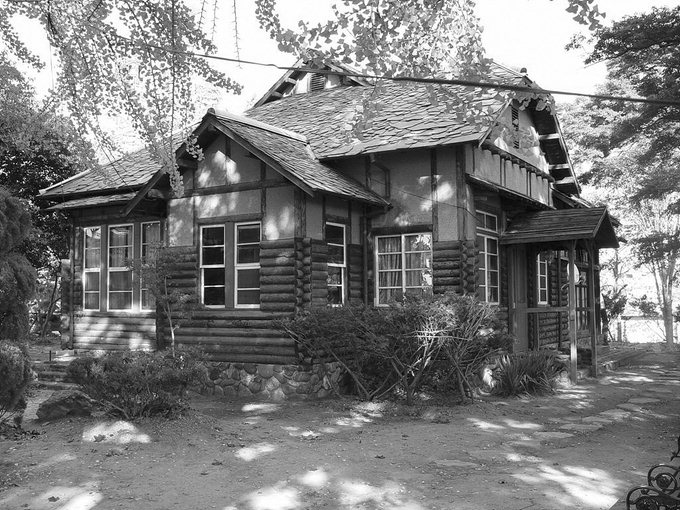

| 1893년부터 대구에서 선교활동을 한 선교사 스위처의 주택. 외벽은 벽돌로 마감하고, 한식기와를 얹었다. |

저자에 따르면 우리나라 주택사는 시대에 따라서 몇 가지 주목할 만한 변화를 거쳤다. 우선 개항에서 일제강점기에 이르는 30여년을 눈여겨보자. 해외 선교사들을 통해 낯선 문물이 쏟아져 들어온 이 시기에 주거문화도 예외는 아니었다. 당시 좌식 주거문화를 지켜온 우리 민족에게 선교사들이 들여온 서양의 입식문화는 하나의 충격과도 같았다. 또한 공간적 경계가 모호하고, 내부공간이 외부에 넓게 개방된 우리의 전통주거양식과 달리 개인공간과 공용공간의 기능을 뚜렷이 분화시킨 서양식 주택은 이후 우리의 주택양식에 변화를 촉발시킨 계기가 됐다.

저자는 1930년대 일명 ‘개량한옥’이라 불리던 도시형 한옥을 우리의 주거발전 역사에서 가장 의미있는 형태라고 바라봤다. 주택개발업자에 의해 상품주택으로 개발된 이 주거형식은 안채와 문간채가 통합된 ‘ㅁ’자형 평면구조를 보여준다. 대문과 중문을 별도로 두어 양쪽의 공간이 분리되면서도 한편으로는 통합적으로 활용될 수 있도록 한 점이 특징인데, 저자는 다양한 사례와 의미를 통찰하며 30년대의 주택이 도시화에 크게 기여한 주거형식이라고 소개한다.

|

| 1908년경 전주 완산구 교동에 세워진 99칸의 대표적인 근대가옥. 툇마루에 유리문을 달았으며, 한옥 지붕에 다락을 위한 광창을 마련한 것이 새롭다. |

또한 저자는 60년대 주택양식을 여성의 사회적 위상과 결부시켜 통찰했다. 이 시기 주거문화는 재래식 도시형 주택인 ‘ㅋ’자형 주택으로 성립되었는데, 그 때까지 일반주택에서는 찾기 어려웠던 현관이 도입되고, 화장실이 내부에 마련되었다. 특히 안방의 위치가 구석진 곳에서 밝은 남쪽 전면으로 나오는데, 이는 우리사회에서 여성의 위상이 급격히 변화되었음을 반영한다는 게 저자의 견해다.

이밖에도 저자는 우리사회 전반에 걸쳐 커다란 변화를 몰고온 70년대 새마을운동의 등장과 하나의 주택에 여러 세대가 거주하는 80년대 다세대 주택 등을 비중있게 바라보며 지난 세기 우리주택문화를 정리했다.

다만 이 책은 현재 우리 주거공간의 대표격이라 할 수 있는 아파트를 다루지는 않았다. 저자는 “인접하는 세대와의 관계나 외부공간과의 관계 등에서 아파트는 공동주택의 성격을 띠고 있어 단독주택과는 개념부터 다르기 때문에 주택의 변천사를 다루는데 아파트가 포함되는 것은 개념상 맞지 않다”는 설명이다.

|

| 1920년대 일본인 구마모토가 지금의 군산에 지은 별장. 일식과 양식, 한식이 절충된 모습이다. |

한편 대략 35년에 걸쳐 우리의 주택문화를 연구해왔다는 저자가 처음 한국 주거문화에 관심을 가지게 된 계기는 꽤나 흥미롭다. 그는 오래전 토론토 대학원에 유학을 할 때 교수로부터 특별한 제안을 받았다고 한다. 제임스 애크랜드 담당교수는 “한국의 주택은 세계 어느 곳에서도 볼 수 없는 마루와 온돌이 있는 독특한 구조”라면서 그에 대한 발표를 부탁했다는 것. 세계의 뛰어난 건축작품에 관심이 있어 유학을 왔는데, 오히려 한국의 작은 주택과 그 집합체에 관심을 가져보라는 주문을 받고 시각을 바꾸게 되었다고 한다.

김은경기자 enigma@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251215.b36d2a2c5e8646909f1c2359405f52ae_T1.png)