대구문학관~경상감영길로 이어지는 길

살아있는 '근현대문학사' 중심 거닐어

피란민·예술가들의 사랑방이었던 곳

구상 출판기념회 열린 '꽃자리다방' 등

6·25전쟁 폐허 속에도 문화예술 꽃피워

NYT "바흐 선율 흐르는 낭만의 도시"

|

| 현진건 |

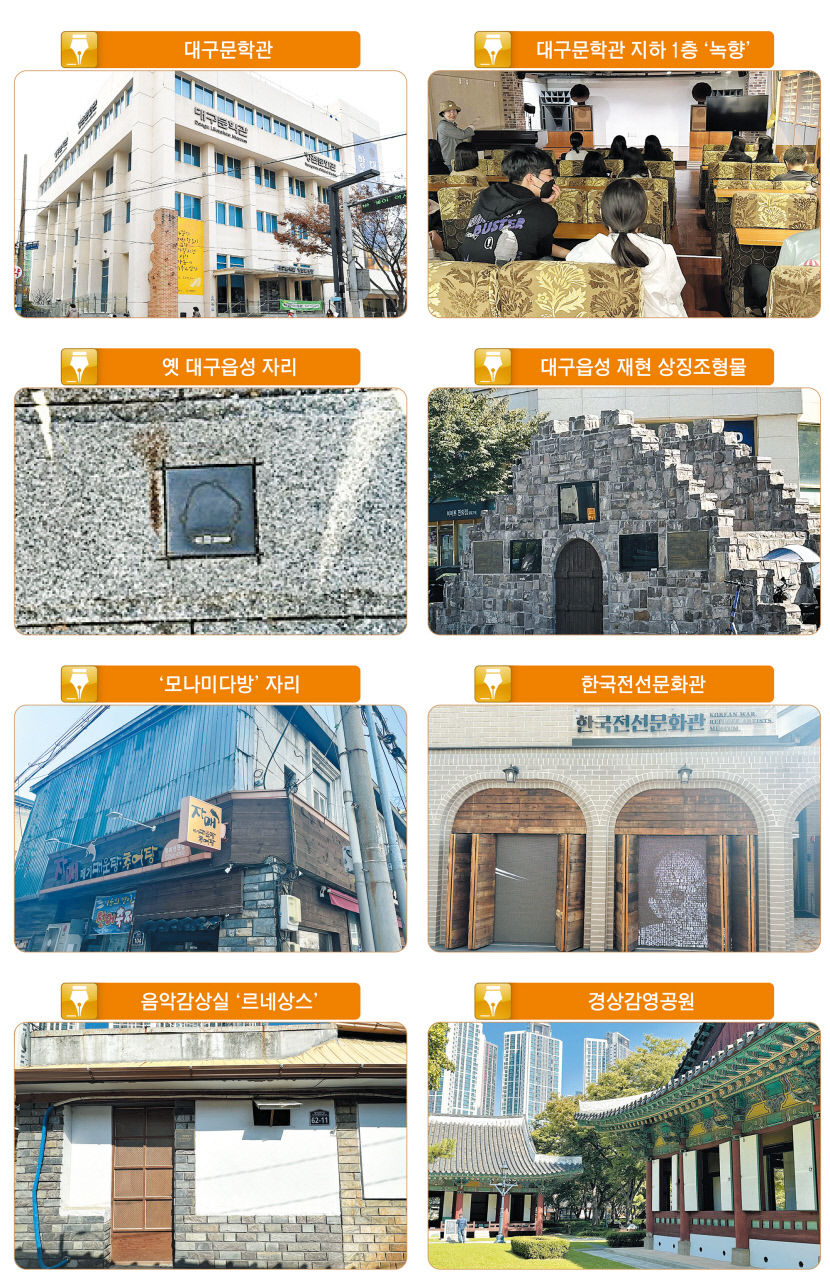

여정의 출발점은 대구문학관이었다. 3층에선 대구 문학 아카이브 전시가 열리고 있었다. 대구문학관은 대구의 근현대문학을 아우르는 문학박물관으로 소장 자료는 2만여 점이 된다고 한다. 그런 만큼 전시에서도 볼거리가 다양했다. 대구 근현대문학사부터 현진건·이상화·이장희 등 지역을 대표하는 작가들의 생애와 작품 세계, 초판본 등 대구 문학을 둘러싼 모든 것을 스토리텔링 식으로 접할 수 있었다. 문학 전문 해설사의 해설을 들으며 감상하니 이해는 배가 됐다.

|

| 이장희 |

대구 문학에 대한 이해를 어느 정도 마치니 문학관 지하 1층으로 안내해준다. 지하엔 무엇이 있을까 하며 내려가니 고즈넉한 음악이 흘러나온다. 우리나라 최초의 음악 감상실 '녹향'을 재현한 공간이다. 녹향은 광복 직후인 1946년 이창수 선생이 지역의 음악 동호인을 모아 예육회를 만들며 시작됐다. 이창수 선생이 자택 지하에 SP 레코드판 500여 장과 축음기 한 대를 모아 문을 열었다고 한다. 고전음악 감상을 제공하는 녹향은 6·25전쟁 당시 대구에 내려온 예술인들의 사랑방 역할을 했다. 그 덕에 이곳에선 많은 창작품도 나왔다. 양명문 시인의 '명태'가 대표적이다.

흘러나오는 음악을 만끽한 후 밖으로 나와 지역 문화예술인들의 흔적이 남아 있는 길로 떠난다. 문학관 내부에선 텍스트 전시와 여러 자료를 감상했다면, 외부에선 '살아 있는 역사'를 거닐 수 있다. 대구문학관에서 북성로로 걷는다. 맞은 편 조형물이 눈에 띈다. 북성로 인근 옛 대구읍성을 재현한 상징조형물이다. 대구읍성의 성벽은 현 동성로, 서성로, 남성로, 북성로 거리를 잇는 구간을 따라 서 있었다. 읍성 안으로 북동쪽에는 조선 정치·행정의 중심지였던 경상감영이, 북서쪽에는 관리들이 머물던 객사인 달성관(達城館)이, 남서부와 동남부엔 주거지역이 자리했다.

이런 대구읍성은 일본의 조선 침탈이 본격화되는 과정에서 대구에 주둔하던 일본인들에 의해 1906년 철거됐다. 역사적 의미와 상징성을 알리기 위해 2017년 상징조형물이 설치됐다. 경상감영을 마지막 코스로 옛 대구읍성 북동편, 북성로를 걷는다. 인도 바닥에 지도가 그려진 타일 하나가 인상적이다. 대구읍성이 있던 자리를 표시해둔 것이라고 한다. 은색으로 표시된 부분이 북성로, 이 가운데가 옛 대구읍성 자리다. 맞은 편은 남성로, 동쪽과 서쪽은 동성로, 서성로다.

타일 위에서 앞 건물을 바라보니 '꽃자리다방'이다. 과거 다방은 단순히 차를 마시거나 담소를 나누는 공간이 아니었다. 예술가들의 다양한 활동이 펼쳐진 문화 공간이었다. '꽃자리다방'도 마찬가지였다. 이곳은 한국전쟁 당시 나라를 걱정하는 문인들이 소통하던 곳이다. 대구 청구출판사에서 간행된 구상의 시집 '초토의 시' 출판기념회가 열린 곳이기도 하다. '초토의 시'는 전선문학의 전성기를 이끌어낸 구상 시인의 대표작이다. '초토(焦土)'란 까맣게 탄 흙이나 땅을 말한다. 전쟁으로 황폐화 된 도시가 떠오른다.

|

맞은편 골목길로 들어서기 전 입구엔 '모나미다방'이 자리하던 건물이 있다. 역시 예술의 혼이 깃들어 있다. 역대 최장수 국회의장을 지낸 이효상이 시인으로 활동할 적 시집 '바다' 출판기념회를 연 곳이다. 골목길로 들어서면 '백록다방'이 나온다. 이중섭과 구상은 아주 절친한 사이였다. 구상이 시인 겸 영남일보 주필을 맡을 당시 신문사에 출근하면 이중섭은 갈 곳이 없어 이곳에 자주 드나들었다고 한다. 여기서 이중섭은 담배 은박지에 '소' 그림을 그렸다. 그때는 아무도 이 그림의 가치를 몰랐다고 한다. 그러던 어느 날 그가 그림 그리는 모습을 눈여겨본 미군 맥터가트 장군이 쓰레기통에 버려진 이중섭의 그림을 꺼내 미국에 가져간 후 진가가 알려지게 된다. 현재 그 그림은 뉴욕현대미술관에 소장돼 있다. 몇 안 되는 한국 작품 중 하나다.

옛 백록다방 옆자리에는 또 다른 다방 '호수다방'이 있었다. 시인이자 영남일보 기자였던 김윤식의 '아직은 체념할 수 없는 까닭은'이라는 시가 발표된 곳이다. 2·28민주운동을 직접 목격하고 쓴 유일한 시다. 운동현장에서 울분을 느낀 그는 그대로 호수다방으로 달려갔는데, 여기서 문인들을 만나고 이 시를 썼다. 시는 다음 날인 1960년 3월1일자 대구일보에 바로 게재됐다.

|

| 구상 |

전선문화를 테마로 한 전시관 '한국전선문화관'이 지난 3월 개관하면서 대구문학관 추천 길에도 추가됐다. 6·25전쟁 당시 대구에서 꽃피운 전선문화를 살펴보고 나오니 맞은편 구상이 자주 묵었다는 '화월여관' 건물이 있다. 지금의 모습을 보면 믿기지 않겠지만 당시엔 5성급 호텔 급의 숙박업소였다고 한다. 좁은 옆 골목 안으로 들어서면 오래된 전당포와 주점, 여관이 여러 군데 남아 있는 모습을 볼 수 있다. 향촌동 일대가 과거 최대 번화가였던 것을 실감하게 한다.

조금 걸으면 '르네상스'라는 음악 감상실이 나온다. 녹향이 광복 직후 시작된 음악 감상실이었다면 르네상스는 6·25전쟁 당시 문을 연 음악 감상실이다. 박용찬 선생이 일본 유학 시절부터 수집해온 수천 장의 LP 음반과 음향 기기들로 운영했다. 이곳에서 가장 사랑을 많이 받은 곡은 바흐의 마태 수난곡이다. 마태가 수난을 당하는 상황을 표현한 음악인데, 당시 전쟁을 겪는 시민들에게 그 정서가 통한 것이라는 분석이 나온다. 이 소식을 들은 뉴욕타임스의 한 종군기자가 설마 하며 르네상스를 취재하러 왔는데, 정말 바흐의 음악이 나오고 시민들이 이를 즐기고 있어 매우 놀랐다고 전해진다. 이후 뉴욕타임스에 전쟁으로 초토화된 폐허 속에서도 대구는 바흐의 선율이 흐르는 낭만의 도시라고 보도됐다고 한다.

수제화골목을 거쳐 마지막 코스인 경상감영에 도착한다. 조선시대 정치·행정·군사의 중심지이자 옛 경북도청이 자리한 경상감영공원은 문화예술의 중심지기도 했다. 인근 다방과 여관, 음악감상실과 인접해 있기도 해 문화예술인들이 다방에 가지 않는 날엔 이곳에서 산책을 즐겼다. 일상의 소란을 잠시 잊고, 고즈넉한 풍경 속에서 새로운 작품을 구상하거나 예술적 토론을 나누는 모습이 눈 앞에 그려진다.

글·사진=조현희기자 hyunhee@yeongnam.com

▶위클리포유 커버 스토리 관련 기사

(1) 옛 문인 흔적 찾아 떠나는 여행…향토 문학으로 초대

(3) 26일 '대구문학로드' 근현대 문인 발자취 따라 걸어요

조현희

문화부 조현희 기자입니다.영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지